读你千遍也不厌倦

一一读怡霖散文集《梦回花间有呢喃》

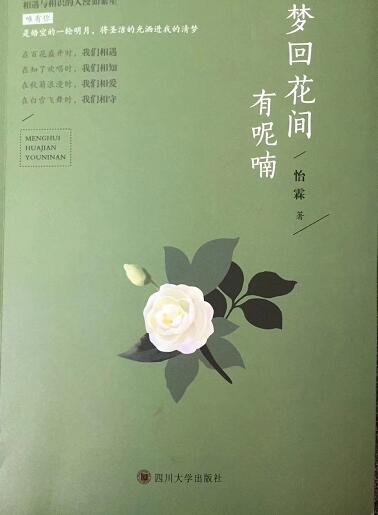

去年底,在怡霖友圈得知她又要出新书了,我以为是一部她个人的书画作品集,拿到手上,才知是她的一本文学作品集。

怡霖是我多年的好友,这么说有点厚脸皮踮脚尖攀附的意思。我没有她的勤奋自律与美丽,在她的鼓舞下,一年中我有那么踌躇满志几天的打鱼时间,多数时候颓废晒网。所以,我只能算是望她的一个粉丝。

闲时偶尔读名人的书,也读身边熟人的书,但更爱读的是对我好的友人的书一一以便寻找到某些灵魂深处的共鸣共振。

怡霖是高水平作家。她的文字没有那些虚而不实的理论技巧炫弄,没有那些云里雾里的华丽的辞藻累人眼目,纯粹真情坦露,小故事里洞悉深哲理的人生,令人欢喜令人忧思,爱之不能释手。

▲怡霖散文集《梦回花间有呢喃》

读她追忆母亲的《声声慢》,"一年一度的清明节,都是我心中最纠结疼痛的日子。"母亲从千里之外奔波来照顾患病卧床的女儿,为她侍食熬药,却在去菜场的清晨,丧命车轮……

回忆年幼时几度易母的母亲,三十多岁丧夫,劳累、贫穷,苦难折磨一生,好不容易女儿长大生活改善,没有享到一天清福竟意外撒手人寰!本以为怡霖会在"凄凄惨惨戚戚"的痛苦中沉沦,未料落笔处"母亲那双终日劳碌四季不曾停歇的手,为我们建立了一个坚固安定的家园,牵引着我走上人生征途。母亲的手如一团火焰,辉耀我一生。"

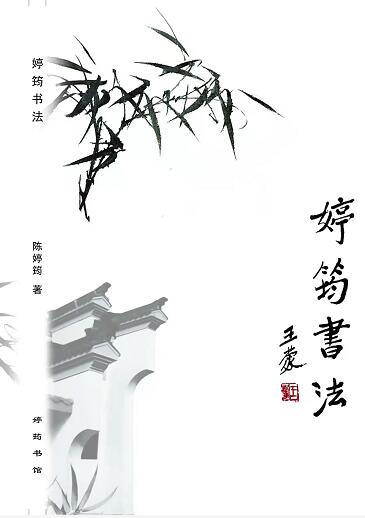

▲陈婷筠(笔名怡霖)书法集

再大的悲伤也不能泯灭希望,相信生活中撕裂的皮肉,捏碎的痛苦、流淌的血泪过后,终究会开出一朵鲜艳的生命之花。

读她的《将心比心》,刻骨铭心。一个熬夜写文的作家,被午后一阵阵噪人的"老面馒头"叫卖声打扰了睡眠,怒火中烧欲开窗怼骂,看到一个中年妇女推着破旧的自行车驮着两大筐馒头在寒风中瑟瑟发抖,顷刻恻隐之心占了上风:如果不是家有年幼的孩子要交学费?如果不是还有年迈的老人需要赡养?谁会在这样的日子里起早贪黑不午休地劳作?

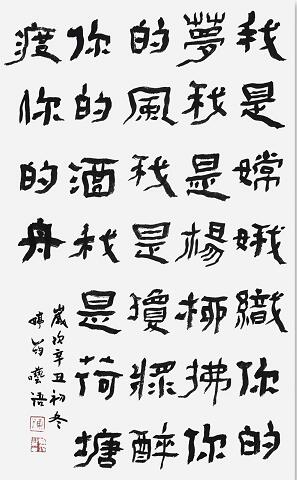

▲怡霖书法

她天性所致的善良,无处不在地滋养着邻旁每一个熟悉或陌生的人。

读她的《路那头的战栗》,感同身受。她的奋斗步伐紧跟着时代的变迁,幽默风趣的语调,记录慢书信年代被电讯科技取代,母亲在村口的化肥店固定电话,风雨无阻地等她的砖头"大哥大"发声,为了节省费用,留尔打响几下就切线,让奔波在外的她有了最切实的温暖,她回家后花几大千给母亲装了固定电话,又把温暖福泽布施给小山村的乡邻,然后,自己在手机上"摁"出四本散文集。

梁长峨老师在此书序言中写:"无论从年龄、生活阅历还是从才气来看,怡霖都有继续高飞的足够理由。"我表示赞同。

读她每天清早的书画图,懒散的我深感惭愧。我常持"做天和尚撞天钟"的心态,有时连钟都不想撞,难怪会天天撞到南墙。

合上《梦回花间有呢喃》这本散文集,我又收到了她另一本书法著作《婷筠书法》。这次用了她的原名——陈婷筠,我不自禁想到了唐代大文学家温庭筠。冥冥中,上天似乎早有安排:两人的名字无意中巧合雷同。陈婷筠(笔名怡霖)的书画,得到了文坛泰斗王蒙老师的赞赏,再度为她的题写书名。

这夜,我仿佛听到怡霖在鹭岛与北京两边,给我们唱着《圣歌》:"撞钟吧,趁你还能撞钟,别去想完美的祭品,每样东西都有裂缝,光就从裂缝洒进。"

(请勿微信投稿!投稿邮箱:2469239598@qq.com,1600字以内。请一投一稿,并注明文体。文责自负。来稿请注明真实姓名、联系方式及银行账户全称、户名、账号等。)

◆中山日报社媒介拓展中心

◆图/作者提供

◆编辑:徐向东

◆二审:韦多加

◆三审:魏礼军

◆素材来源:中山日报