水闸重建,城市崛起

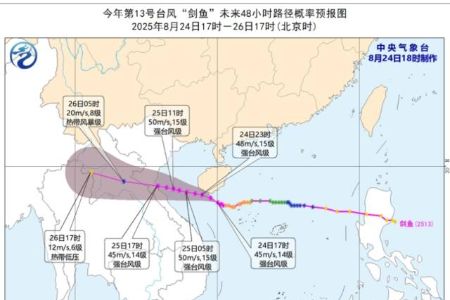

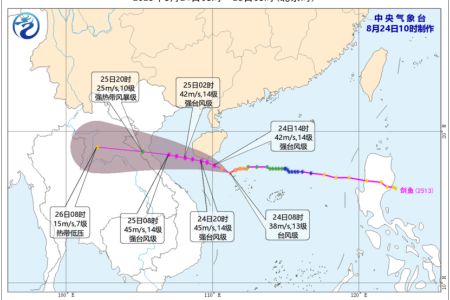

站在东河水利枢纽大坝上,年过半百的泵站管理股股长黄志明的思绪回到了33 年前的一个早晨。时年19 岁的他怎么也没有想到,脚下老弱病残的水闸将发生一次划时代的蜕变,而自己接下来的工作将事关一座城市的安危与崛起。他目睹了,也经历了,如今往事历历在目,仿佛发生在昨天。

年轻的我,老弱的它

1986 年4 月的一天,19 岁的黄志明战战兢兢地走进东河水闸管理所所长办公室。走出来时,他轻松自在,面带微笑。从这天起,他成了东河水闸管理所的正式工人。不过,他认为这是老爸所赐,因为他父亲是西河水闸的老职工。也是从这天起,他在河之头,老爸在河之尾,父子俩和许多水利人一起,镇守着一座城市,一条母亲河——岐江河的两端。

刚工作时的心情是新鲜的、激动的。一段时间后,黄志明感觉工作性质和农民没太大区别,唯一不同的是每月收工资。那个时候,除了看护东河水闸,所有职工都得到水闸下属的鱼塘搞生产,整天累得喘不过气来。有时,他都不知道自己是养鱼的还是守水闸的。好在黄志明年轻,虽辛苦,但还是跟打了鸡血一样,穿梭于鱼塘和水闸之间。当时的东河水闸有32 个孔,采用浮运式水闸,始建于一场大水灾过后的1974 年。听老职工讲,每个孔内有两扇门,需要时人工打开,不需要时关上即可。说起来简单,但做起来可就难了。遇到台风或暴雨,几十号人开闸关闸,累个半死,也抵挡不住灾难对城市的冲击。值得庆幸的是,他上岗的时候,闸门已经鸟枪换炮,改成了机械提升,用上卷扬机了。虽然设备极其简陋,但对于老职工而言,也算是盼呀盼,头发都盼白了,终于不用手工开闸了。

极度危险,但没办法

一天早晨,台风夹着暴雨如期而至。按照市三防办的指令,每隔一小时,东河水闸需要汇报一次水文信息。那时,可不像现在,看一眼中控室的水位信息表即可汇报,必须有人到现场查看标尺。

水位观察室设在水闸前方大约50 米的珠江口。黄志明和师傅全副武装奉命到达水闸时,雨衣已经被风无情撕开,全身湿透。黄志明年轻,他叫师傅原地计数,自己将一根粗绳绑在腰间,将另一头拴在了水闸栏杆上,逆风而行。三次被风掀翻在地,他又努力爬起,继续前行。师傅担心这样下去绳子会松动,徒弟可能被直接抛进海里,一直大声提醒:“注意绳头!注意绳头!”

殊不知风声雨声过大,黄志明根本听不清。揪心的危险中,黄色影子终于钻进了水位警戒室。快速记下水位数,返身时强风在瞬间将黄志明送到了水闸。师傅发现徒弟有惊无险后,悬着的心才平静下来。这天,师徒二人在如此险恶的环境中抄报了五次水位。本想晚上没大事了,没想到所领导再次派发紧急任务:“内河水位急速升高,城市有麻烦,赶紧协助开闸。”

虽然闸门换成了机械提升,但夜晚时分,32 个闸孔一一操作,也不是一件容易的事。

机械按钮设置在露天廊道的上方,操作时,必须一个人爬上按钮箱,一个人站在闸门口,拿着电筒查看开启度。虽然大家都知道这样操作非常危险,但许多人都做了。要知道,闸门晚开一分钟,下游浸泡在水中的城市就会多一分危险。

痛定思痛,重建水闸

1994 年6 月12 日,华南地区普降暴雨,一连下了五天五夜。央媒报道显示,广西北部、广东北部和西部、江西大部、湖南南部山洪暴发,江河水位暴涨,西江、北江、湘江相继发生了中华人民共和国成立以来最大的洪水,受灾人口达4024 万,40 余万间房屋倒塌,629 人死亡,直接经济损失达364 亿元。大灾大难中,地处西江下游、珠江西岸的中山遭遇重创,城市水位调节器——西河水闸和东河水闸遭遇冲击,岐江河水位暴涨。这年,是黄志明在东河水闸工作的第八个年头,眼看着城市浸泡于水中,居民生活受到极大影响,掌管城市水位调节的他和他的伙伴们却无能为力。原因何在?洪水退去后,水闸管理所的领导和员工们曾做过小范围的分析,认为东河水闸确实老了,跟不上时代需要了。最揪心的是,当城市亟须排涝时,水闸只能紧闭闸门,按兵不动。原因是,水闸没有排涝功能,而且珠江口的水位高,如果打开水闸,城市里的水不仅出不去,而且还会发生海水倒灌,导致内河水位升高。

这个问题早已引起市委市政府的高度重视。痛定思痛,重建东河水闸的计划已经在酝酿之中。为此,市委市政府专门组建了一个指挥部,由市委书记担任总指挥。已经退休的中山市水利设计院院长周世雄受聘担任项目负责人。项目规格升高,变成了“东河水利枢纽”,兼备挡潮、通航和排涝三大功能。

荷兰经验 引进中山

在珠江口拦坝建设水利枢纽工程,当时,不要说中山市,整个广东省也没有先例。“这不是钱的问题,而是技术问题。”回忆当年筹建情况时,周世雄非常认真地说。

▲水利建设,图为东河水闸旧照

黄志明想学点技术,请示所长后,被调到了东河水闸维修班,这个变动让他跟周世雄有了接触的机会。“周老虽然已经退休,但做起事来,比年轻人还要认真和拼命。”在黄志明眼里,项目前期,周世雄几乎走遍了水闸周边的每一寸土地。

接受任务时,周世雄还向指挥部提出一个条件:批准他与这项工程相关负责人前往荷兰考察一次。指挥部听取汇报后,果断批准。

很快,周世雄带领一支队伍,飞往荷兰。黄志明也想去,但他没有资格。在他的想法里,东河水利枢纽工程只要具备排涝功能、通航能力,而且方便维修管理,能应对台风、暴雨就算不错了。后来的事实证明,这不过是小儿科。在荷兰,几十号人被周世雄带到了须德海围海大堤,眼前的景象震惊了所有人。须德海原是一个内陆海湾,湾内岸线长达300 公里,湾口宽30公里。1932 年,荷兰人民筑起宽90 米、高出海平面7 米、总长度达1800公里的拦海大堤,直接把须德海湾与北海大洋隔开。此后,不断将湾内海水抽出,到1980 年,向大海索取了70 万公顷土地。

结束荷兰考察返回中山后,考察团成员收获颇丰,信心满满。这正是周世雄想要的结果,东河水利枢纽工程可以动手设计了。

时不我待,马不停蹄

考察结束不久,东河水利枢纽工程现场指挥部成立。每个夜晚,这里都灯火通明。在黄志明的记忆中,有多少技术人员加班忙于紧张的设计和调研,他不知道;周世雄何时离开办公室和家人团聚,他不知道。但他知道,指挥部里面的灯似乎从未熄灭过。

作为总设计师的周世雄内心急啊,万一再来一次更长时间的特大洪水,老水闸会不会倒下?中山这座城市还能顶得住吗?时不我待,必须马不停蹄啊!

原地重建还是异地新建?关键问题上,指挥部鼓励多方参与,各抒己见。周世雄更是慎之又慎,做了大量调查研究。最后,方案在省水利厅相关专家的助力下,初步确定下来。大方向明确后,水闸重建工作热火朝天进行。

1997 年5 月19 日,经省、市水利专家安全鉴定,原东河水闸被确定为“三类水闸”,建议拆除重建;6 月12 日,东河水利枢纽工程正式立项;四天后,市长办公会讨论将东河水利枢纽工程列入1998 年水利基建项目,建议上报省水利厅立项。

7 月6 日,市主要领导考察东河水利枢纽工程拟建现场,将此工程提高到事关中山经济快速发展的高度,要求抓紧时间上马,争取早日发挥作用。

8 月18 日,省水利厅批准东河水利枢纽工程建设可研报告。10 天后,省计划委员会批复,同意兴建东河水利枢纽工程。

破土动工,创新施工

1998 年5 月31 日上午,东河水利枢纽工程建设指挥部工地上人头攒动,大家都在等待一项伟大工程的破土动工。当周世雄迈着稳健的脚步踏入开工动员会中心位置时,站在人群后排的黄志明踮了一下脚,“嗯,马上开始了!”随着市领导一声令下,东河水利枢纽工程破土开工。

亲手设计的大工程已经上马,按说周世雄该是眉头舒展,笑逐颜开,但黄志明却发现周老的表情丝毫都不轻松。黄志明猜想,作为工程总设计师,或许是压力实在太大吧!

东河水利枢纽工程如若按设计建好,不出质量问题,将彻底改变一座城市的命运,关乎一座城市的安全与发展;若出现质量问题,发生少许意外,对这座城市将是毁灭性的打击。这一点,周世雄比谁都清楚。不过,黄志明不用思考这些大事。站在老旧水闸廊道上值班时,他在想,在老水闸靠内河50 米的地方建新水闸,周老将如何指挥施工。把前后河道堵住,抽干水,修建整座水闸吗?两三年的工期,截断岐江河,下游的城市肯定不答应。会新开河道,围堰施工吗?周围都是建成区,完全不具备条件。

周老和他的设计团队采用的是一种全新局部的围堰施工法,大致来说,先围堰建设船闸,接着围堰建水闸,最后围堰建泵站。水闸很宽,设计团队决定两孔一组,分别围堰施工,完成施工后,拆除与之对应宽度的老水闸,直接通水,然后再围堰施工另外两孔,以此类推。更为科学的是,轮到水闸施工时,船闸和泵站已经建好通航了。

▲2011 年7 月6 日,火炬开发区东河水利枢纽水闸(中山影像© 夏升权/摄)

黄志明发现,枢纽工程热火朝天建设的同时,既没有截流堵河道,通航、通水也没有受到影响。“不愧是老水利专家,这样的施工方式也想到了!”黄志明对周老佩服得五体投地。

百年工程,质量保证

东河水利枢纽工程由水闸、船闸和泵站三大主体构成,为中山市最大、最重要的控制性水利枢纽工程。其中,水闸净宽150 米,分10 孔,按100年一遇潮位加11 级风浪爬高标准设计,过闸流量1020 立方米/ 秒;船闸的净宽16 米,500 吨级别的大船可顺利通过;泵站则按五年一遇外江水位、十年一遇24 小时连续暴雨、城镇一天排干标准设计。

为了达到上述设计要求,技术团队采用了多项新材料、新技术和新工艺。悬浮式钢板桩围堰就是其中一项,解决的重大难题是施工的同时不用截断河流。不过,船闸施工时,麻烦悄然而至。

施工首先要围堰,围堰必须将钢板桩打入地基风化层。可是,施工时,工程人员意外发现河道竟然有30 多米厚的淤泥,需要用两根18 米长的钢板连接起来,方可抵达。这给施工增加了很大的难度。不过,在与设计团队和施工团队的充分交流中,周世雄将问题化解了。

然而,在基础浇筑过程中,一条钢板在淤泥的挤压中突然脱扣,大量淤泥涌进浇筑位置。尽管施工人员紧急处置,但浇筑基础还是受到一定影响。是接着浇筑,还是拆除基础重浇?周世雄果断选择了后者。“百年工程,质量必须得到保证!”

落成典礼,千人参加

时间就像岐江河的水,缓缓流到了2000 年7 月1 日。这天早晨,黄志明格外兴奋。早餐后,他骑着摩托车从石岐区的居所赶到已经工作了14年的水闸。停好车,黄志明匆匆来到泵站时,泵站大厅早已装扮成节日模样,大厅内外,千人等待。

时隔不久,市里“四套班子”领导和水利厅的领导步入现场,中山市历史上最大的单宗水利工程东河水利枢纽主体工程落成典礼即将进行。

黄志明知道,船闸和水闸已经正常运行一段时间了,典礼这天,泵站将首次启动。简单介绍完工程情况后,市领导大声宣布:“开机!”结果出了点小意外,震撼场景昙花一现,跳闸了。原来,按照操作流程,需要一台接一台启动,这次却是六个操作人员同时按下了开关,瞬间负载过重,导致10 千伏电源开关跳闸,充气拱门也松弛下来,引来一阵骚动。一时间,周世雄显得有些难堪。不过,小小的意外并没有影响众人的心情。重新合上电闸后,震撼的场面再次回到大家的视野,尖叫声不绝于耳。

六台水泵开启后,人们能清楚地看到岐江河的水位在慢慢下降。这样的情形,没有人不为之动容。有人想到了1994 年可怕的洪水,1998 年疯狂的水灾。那个时候,人们眼睁睁看着城市浸泡在水中,市民的生产和生活受到极大影响,除了恐惧和无助之外,似乎别无他法。从今天起,无助的历史将被终结,一个崭新的时代已经到来。

抵御洪水,经受考验

东河水利枢纽工程正式投入运行后,通过十孔水闸,岐江的水位得以自由调节;通过净宽16 米的船闸,500 吨级的船只可自由航行;通过六台叶轮直径3.24 米的水泵,岐江河的洪水则可自由泄入大海。

对黄志明而言,改变的不只是这些,从这天起,他和同事们不用露天关开闸了。一条液压开关和管线维护廊道穿越枢纽工程的内部,即便外边刮风下雨,里面也丝毫不受影响。他们可以开着工程车轻松通过枢纽工程的桥面,到对面去抢险救灾。

不过,在周世雄眼里,这些都不是问题。问题是,假如来一场类似1994 年的特大洪水,枢纽工程能成功防御,帮城市解围吗?工程落成接近五年,老天给了周世雄一次证明自己和检验工程的机会。

2005 年6 月21 至27 日,华南地区普降暴雨。中山莺哥咀水位站6 月24 日14 时录到的最高水位达到了5.29 米,超出警戒水位1.81 米,也超出1998 年5.15 米的水位,可谓百年一遇。

按照防汛预案要求,东河水利枢纽泵站连续开泵排洪43 小时,成功抵御了特大洪水,城市躲过一劫,东河水利枢纽工程安然无恙。

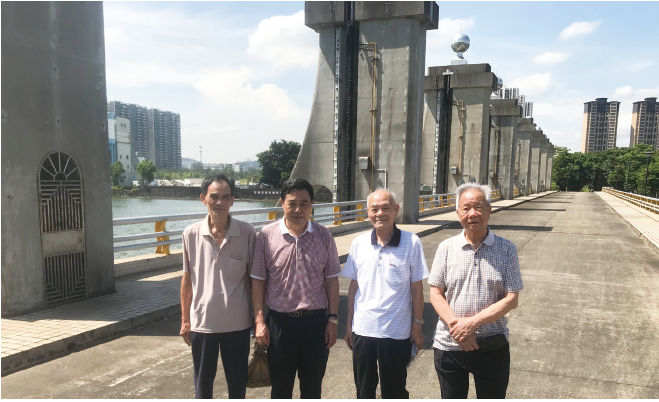

▲东河水闸参与建设人员30 年后相聚

水闸转身,城市巨变

东河水利枢纽从呱呱落地到长大成人,至今已经走过19 个春夏秋冬,但是,一些老水利人还是喜欢称它为“东河水闸”。个中原因,其中情感,恐怕只有经历过的人才能懂得。

如果说岐江河见证的是中山的巨变,那么东河水闸的华丽转身,带来的则是岐江沿岸的巨变。

“那个时候,这么大的工程,预算大约3 个亿,最后只花了不到2 个亿。指挥部准备200 万奖励有功之臣,可是,没有一个人提方案,最后一分钱都没有奖。”“船闸围堰时,突然扣板脱落了,真把人给吓了个半死。一群人,一个通宵加班,问题竟然给解决了。”

2019 年7 月2 日,包括周世雄在内的十多名“老水利”重聚水闸,参观了全新的中控系统、水闸和泵站,说起往事,依然激情澎拜,如在昨日。

◆中山日报报业集团新媒体中心

◆编辑:徐向东

◆二审:彭晓剑

◆三审:魏礼军

◆素材来源:中山日报