“薄宦游海乡,雅闻归靖蚝。”北宋诗人梅尧臣《食蚝》一诗中的归靖蚝,就是沙井蚝,这也是我国人工养蚝历史最早的记载。民国时期,深圳民谣“龙岗鸡,大鹏鲍,南头荔枝,沙井蚝……”传唱四方,沙井蚝作为深圳名特产之一,是寻味深圳、探寻城市脉络的心灵指引。新中国成立初期,沙井蚝还一度扮演着为国创汇的重要角色。

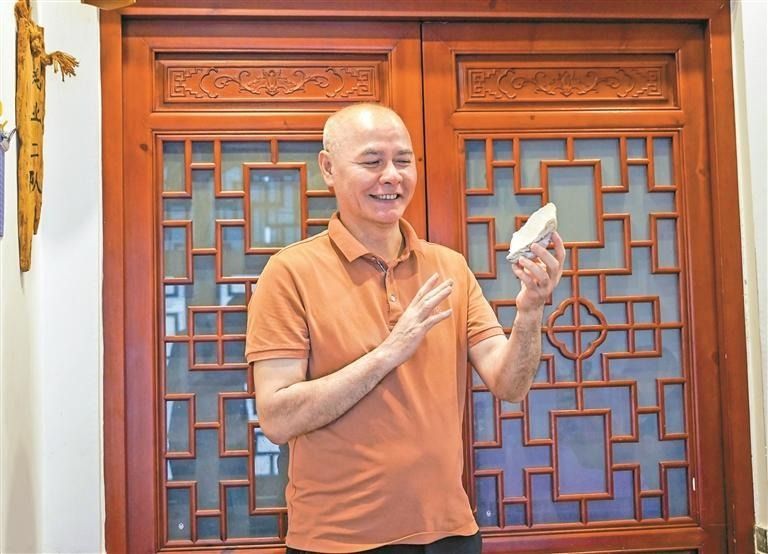

▲提到沙井蚝,陈耀明总有说不完的话题,脸上是藏不住的骄傲。

谈及家乡沙井的蚝,陈耀明眼里闪着亮光,总有说不完的话题,脸上是藏不住的骄傲。陈耀明的家族世代从事养蚝业,“70后”的他是第五代蚝民。除了“蚝五代”身份,如今他还是深圳市沙井蚝二股份合作公司股民、深圳市新蚝门蚝业发展有限公司董事长,更是千年蚝乡里的执着守望者。

“小时候,印象最深的是跟着父母去海边开蚝、晒蚝,而用小蚝做成的蚝仔粥、烙蚝饼,是我童年里最鲜美的味道记忆。”长大后,陈耀明顺理成章地跟着父辈出海种蚝、收蚝,经常连着10多天漂在海上,被蚝壳划伤、被暴风雨侵袭都是常态,艰苦又枯燥的日子,让年轻气盛的他一度想逃离。

上世纪80年代,深圳作为改革开放的窗口,迎来大量外商外资,经济社会蓬勃发展。陈耀明怀揣着闯荡的梦想,成为一名出租车司机。在多次与乘客的闲聊中,他发现沙井蚝早已名声远扬,并在香港等地价格不菲,不少乘客还询问他购买正宗沙井蚝的途径。这次“出逃”经历,让陈耀明敏锐地捕捉到沙井蚝的无限商机。

1988年前后,陈耀明重新回到家乡沙井,再次投身养蚝事业,同时对蚝进行精细化加工,制作出各种蚝制品,极大提高蚝的商品附加值,收入也随之翻了几番。“当时,沙井蚝常常供不应求,1990年前后,我又先后奔赴北海、湛江等地,收购和养殖两手抓,并创办自己的加工厂,产品畅销珠三角多个城市,成功赚到了人生的第一桶金。”

▲陈耀明在“蚝门饭店”打造了一个小型的沙井蚝博物馆。

随着深圳工业的高速发展,受土地、成本等因素制约,2000年前后,沙井蚝业生产逐渐式微。“异地养蚝”模式应运而生,陈耀明和其他蚝民跑遍广东、广西沿海地区,最终选定了广东台山。“这里的水质、盐度、浮游微生物含量与沙井极为接近,采用沙井的蚝苗和养蚝技术,养出的蚝运回沙井加工出售,品质和口味丝毫不减。”

几年后,蚝业养殖彻底退出深圳,沙井蚝由此开启了如火如荼的异地养殖时代,一直延续至今。陈耀明凭借敢想敢干的劲头,不断扩大养殖规模,如今已成为全省最大的蚝养殖户,拥有两万亩养殖海域。同时,他的加工厂遍布顺德、河源、广州等地,实现养殖、加工、销售全产业链覆盖。

“大半辈子都在和沙井蚝打交道,沙井蚝赠予了我很多,我也一直想尽最大努力把沙井蚝更好推广出去,守护好这块‘千年招牌’。”2009年,陈耀明自创特色菜式,在沙井大街开出第一家专注吃蚝的“蚝家菜馆”,后来品牌迭代升级更名为“蚝门饭店”,装修融入多种蚝文化元素;2023年,“蚝门饭店”走进大型商超,让年轻消费群体在品尝美食的过程中,了解沙井蚝的历史渊源。

每年的沙井金蚝节,陈耀明都是不可或缺的常客。他向游客展示沙井蚝的各种产品,如蚝豉、蚝油、蚝罐头、碳烤生蚝等。同时,借助直播平台,他教广大网友如何辨别正宗的沙井蚝、学做沙井蚝美食,不仅拓宽蚝产品的销售渠道,还让沙井蚝更火更“出圈”,并曾登上央视。

▲在广东台山养殖海域,陈耀明冒雨查看沙井蚝苗的生长情况。

如今,陈耀明的孩子也加入了沙井蚝的推广事业,“蚝六代”的接力棒已稳稳传递。每次抚摸着蚝壳层层垒就的旧墙,看着沙井蚝在滩涂孕育的生机,他都会耐心教诲孩子:“很多人都说沙井蚝是历史了,但你先不要管别人说什么,你去学去做,就算最后大家不想承认、不再记得沙井蚝,但你会记得,海会记得。”陈耀明,这位千年蚝乡里的执着守望者,以自己的方式,让这份独特的蚝香,在时代的浪潮中历久弥新。

【素材来源】宝安日报

编辑 张丽雯 二审 王远扬 三审 赖友生