张智涵×邵玎

随他们走进笑泪交织的“遗愿打卡”之旅

4月11日晚,岐江畔的艺术灯火为一部特别的青春寓言点亮——由上海文化广场团队打造的音乐剧《我的遗愿清单》中文版登上中山市文化艺术中心大剧场。这部以“小而美”著称的口碑之作,用两个少年的“遗愿打卡”之旅,将生命教育化作笑泪交织的剧场诗篇。

“真诚是永远的必杀技!”

自2017年首演至今,音乐剧《我的遗愿清单》中文版已在全国上演超200场,观演观众逾8万人次,原声音乐播放量突破40万次。在当晚的中山站演出中我们也看到,演出结束后,夜已深沉,一大群青年观众仍久久不愿离去。他们在剧场外等候着主演,以获得签名留念,或拿着海报合影,并相互交换礼物,传递祝福,场面震撼。据悉,不少观众是从澳门、珠海、广州、深圳等周边城市特意赶来观演。

该剧究竟有怎样的魅力?触动他们内心如此深切的共鸣?

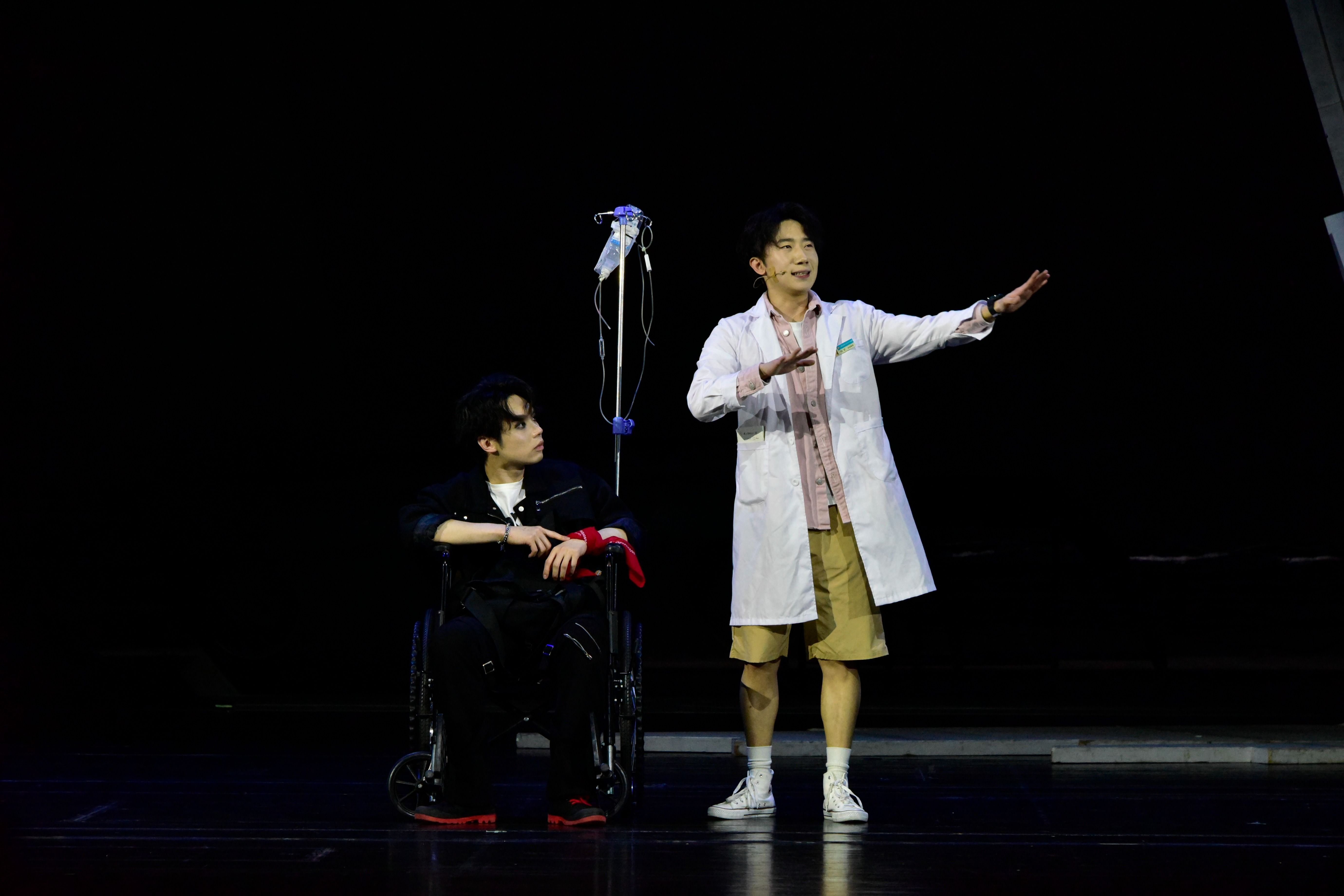

我们观演发现,音乐剧《我的遗愿清单》讲述了试图轻生的叛逆青年杨晓宇和罹患绝症的同学刘宝共同完成心愿清单的故事。虽名为“遗愿”,但音乐剧并未将笔墨着重于生死问题的沉重讨论,而是以两位少年的性格碰撞和“完成清单”过程中的各种奇遇,将观众带入一段奇妙之旅,唤醒关于友情、爱情、自由的回忆。

“我常问自己,假如我是即将癌症晚期的‘刘宝’,我会怎么做?通过不断地观察和想象,我越来越能走进这个‘傻小子’的心里。” 饰演刘宝的邵玎分享道。

“杨晓宇就像我们每个人青春里都遇见过的那个‘刺头’同学,虽外部叛逆,内心却无比柔软。”饰演杨晓宇的张智涵谈及角色演绎时表示,“真诚是永远的必杀技!”

也正是这份“真诚”,让角色在舞台上有了真实的温度与份量。

将广式烟火气注入音乐剧DNA

有意思的是,该剧每巡演至一个地方,都会对台词做出一些“本土化”处理,由此又提升了观众的代入感与亲切感。

一开场,“杨晓宇”便以一句粤语问候:“大家好吖!”瞬间触发观众的本土基因。接下来,全场穿插着标志性的“广普”腔,甚至精心在台词中加入本土谚语和地名:如称呼对方为“傻猪仔”;将经典场面“在江边喝一杯咖啡”搬到“岐江河边”;在讨论演唱会选址时巧妙提及“假日广场”等。这种高频率的接地气,为音乐剧注入了新的活力,令其不断地成为“首演”。

更令人惊喜的,它还有打破"第四堵墙"的沉浸式设计:演员穿梭观众席的座椅间随机与大家互动,让观众成为剧情中的“人物”,甚至将观众手机的闪光灯变成演唱会的灯海。

每天不留遗憾,才是活着的意义

音乐是音乐剧不可或缺的叙事载体,该剧用多元曲风构建起情感光谱。同名主题曲《我的遗愿清单》以清丽笔触勾勒出“巴黎黄昏”“古巴咖啡”的浪漫意象,轻快的旋律之下,涌动着“向死而生”的勇气。而《嘀嗒》中跳跃的节奏律动,则精准复刻了少年从误解到和解的心跳频率。

歌曲《嘀嗒》,是两个性格各异的人的思想碰撞,展现其从误解到认同的心理变化。

在张智涵看来,最令他动容的当属《晓宇的歌》,它就是“杨晓宇”的内心独白。当“他”在舞台上跪地嘶吼的瞬间,每声呐喊都是灵魂的震颤。汗水混着泪水,洒在舞台之上,也砸在观众的心里。这种极具张力的艺术表达,让剧场化作情感共振的能量场。

当终场灯光渐暗,两位主演一起哼起那句“My bucket list,一切都来得及实现……”“每演一次,它都在提醒我们,时间一直在不停地往前走,要珍惜当下和眼前的一切。”张智涵道。生命的价值不在于长短,每天不留遗憾,才是活着的意义。

出品:中山日报社喜乐工作室

编导/采写:梁绮娜 廖薇

出镜:梁绮娜

视频摄制:盖刘宝

封面设计:陈思理

鸣谢:中山市文化艺术中心

编辑 梁绮娜 二审 廖薇 三审 查九星