导语:时光流转,家国情怀不仅是传统诗词中我们珍贵的文化遗产,更是我们所有人对国家认同感、归属感、责任感和使命感的集合。中山日报社携手中山市教育和体育局,与中山市教育教学研究室、中山市教育技术中心合作录制“留取丹心照汗青——古诗词里的家国情怀”系列微课,本期邀请到中山市迪茵公学蒋磊老师,讲评南宋爱国诗人陆游的《书愤》一诗中的家国情怀。“中山+”APP教育频道特别开设专题,对系列微课进行集中展示传播,供全市学生学习,让青少年在经典赏析中坚定文化自信,厚植爱国主义情怀。

书愤

南宋.陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

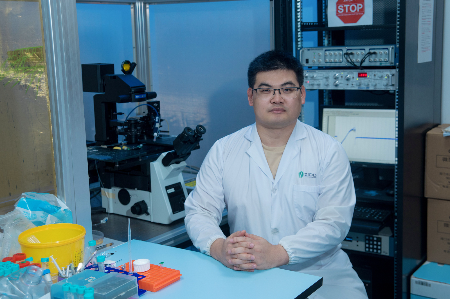

出镜老师:蒋磊(中山市迪茵公学语文教师,从教以来,曾多次获得镇级优秀教师、优秀班主任称号。积极开展传统文化推广与实践活动,开设古典诗词吟诵校本课程,承担高中语文、传统文化方面市级公开课。)

有国才有家,有家才有可能实现一个人的美好梦想和远大追求。在古代,文人墨客更是借助诗文传达爱国爱家的美好情感。人们用不同的辞藻、多样的方式表达着这种流淌在血液中的共同情愫。

陆游,他是南宋文学家、史学家、爱国诗人。生逢北宋灭亡之际,少年时即深受家庭爱国思想的熏陶。然而陆游的官场生涯不是一帆风顺,朝堂上的“波涛汹涌”,令他毅然辞官,闲居家乡。当时陆游虽然年迈,但收复国土的强烈愿望,在现实中已不可能实现。于是,在一个“风雨大作”的夜里,触景生情,写下《十一月四日风雨大作二首》,在梦中实现了自己金戈铁马驰骋中原的愿望。

今天,让我们一起品读陆游另一名作——《书愤》,品一品诗人到底书什么“愤”。

书读百遍,其义自见。因声求气,吟咏诗韵。一直是人们理解诗歌的一种方式,今天让我们一起来读一读,这首千古绝唱。首先,给大家一些朗诵提示,大家仔细听哦。“早岁那知世事艰”中的“那”读上声调,“那知”重读。“中原北望气如山”中“山”读升调,读出高山巍巍耸立之势。“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”语速稍快,语调激昂,显其豪壮。“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”句中“空”要重读,“已先斑”处读降调,整句语调低沉,显其沉郁。“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”中“真名世”“谁堪”重读,结句降调。掌握这些窍门,我们更能读出作者的情感。

请大家思考诗中作者因何而愤?

想要了解因何而“愤”,此处我们需要再了解一下诗歌的写作背景:南宋朝廷,偏安一隅,主和派把持朝政,陆游长期不受重用。宋孝宗淳熙十三年(1186),此时他已是61岁的老人。从淳熙七年起,他罢官在家乡山阴(今浙江绍兴)赋闲了5年,直到这一年春天,又被起用,任命为朝奉大夫、权知严州军州事,这首诗便作于这一年。

那么,既然已经被启用,作者又所“愤”何事呢?

所愤之一为“世事艰”,投降派把持朝政,朝廷“主和”,阻挠北伐;所愤之二为“空自许”,壮志难酬、请缨无路;所愤之三为“鬓先斑”,岁月蹉跎,年华空老;所愤之四为“谁堪伯仲间”,南宋朝廷苟且偷安、无人领军。“愤”中含“恨”,“愤”中含“悲”,

“愤”中含“叹”。可悲可叹!

相信同学们已经看到了一个爱国诗人,已是暮年,仍然在为国呐喊,忧愤国家、忧愤朝廷、忧愤自己。这首诗借北望中原,回顾了陆游青年时的凌云壮志和火热的战斗生活。抒发了自己报国无门、壮志难酬、虚度年华的满腔激愤。沉雄浑厚,感慨苍茫,真有英雄暮年之叹,被称为是陆游“一生爱国热情的艺术概括”。

祖国高于一切。希望我们的同学,生逢盛世,当不负盛世,把青春献给祖国,用热血书写无悔人生。

◆中山日报社云媒体中心

◆策划统筹/黄汉英 林晓洁 汤翠檀

◆视频摄制:中山市教育技术中心

◆编辑: 黄汉英

◆二审: 谢琼

◆三审: 吴森林

◆素材来源:中山日报