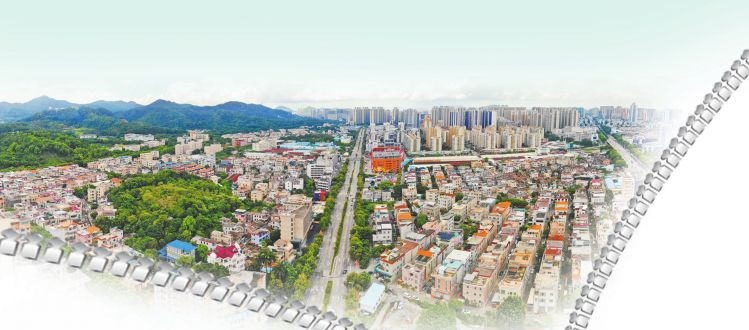

从小榄海港城顶楼俯瞰,大片锌铁棚厂房如同蓝色的斑块,成为城市肌理中特殊部分。在中心城区,也不乏类似景象,被现代商住小区和高楼大厦环绕的东区沙岗村,旧区老屋、锌铁棚厂房密密麻麻地分布,年代感十足,与周边环境格格不入。

城市随时间变迁,新陈代谢蕴藏在自我发展的历程中,持续进行,不可回避。然而,如何在城市更新中实现自我蜕变,却是对每一座城市的考验。

无论是孙文西路步行街,还是岐江公园,都为中山早期在城市更新树立了创新标杆。中山正式推出“三旧”改造政策已有十年,如今,这座城市似乎又来到了十字路口。“双区”建设机遇稍纵即逝,镇区积极谋出路;产业发展需求迫切,“工改工”不得不加快推进;土地资源碎片化、改造难度大,“中山城市更新怎么改”迫切需要一个答案……

8月6日、9日,中山市先后召开城市更新研讨会,直面共性难题,研究破局方案,明确提出了低效工业园区(集聚区)“工改工”的“六大原则”和旧村庄旧城镇改造的“八大原则”,走出中山城市更新工作的关键一步。与此同时,也为破解动能乏力、资源紧缺等发展隐忧找到了突破口。

“敢为天下先”树更新标杆

“在‘三旧’改造明确提出前,中山曾获得过辉煌的成绩。”中山市规划设计院副总规划师杜启云接受记者采访时介绍,中山市规划设计院、深圳市规划设计院在市城市更新局组织下正制定《中山市城市更新(“三旧”改造)专项规划(2020-2035)》(下称专项规划),工作团队正在对中山城市更新的历史进行梳理。他们认为,中山一度创造了城市更新的标杆。

“最典型的是岐江公园,旧工厂改造的标杆。”杜启云说,岐江公园是在中山市粤中造船厂旧址上改建而成的主题公园,融入了城市更新的设计理念,是工业旧址保护和再利用的一个成功典范,不仅保留了历史印记,还提供了公共空间。在当时的珠三角,中山的做法开了先河,体现了中山人“敢为天下先”的创新精神。2001年10月公园建成后,多次获得国内外大奖,并获得了“2009年度ULI全球卓越奖”。

1998年9月19日全面竣工的孙文西路步行街,是在政府统筹下建设而成的旧城历史风貌区,是当时旧城改造的标杆,为市民打造具有商业和休闲服务功能的步行街,成为中山的一张名片。

小榄镇永宁社区除了对硬件环境进行改造,还保留了改革开放40年以来巨大变迁的历史遗存,将一些旧工厂改造成博物馆等,成为旧村庄改造和新农村建设的示范点。

杜启云告诉记者,改革开放以后,中山引入“三来一补”企业,大力发展工业的过程中,也成就了多个第一。这些鲜活的案例,距离今天并不遥远,体现了当时中山人的眼光和魄力。中山下一轮的“三旧”改造,将力争在前人的基础上进行提升,在做好历史文化保护的前提下,有度地进行城市更新,这是城市更新专项规划的主导方针。

“温水煮青蛙”错失转型机遇

细细追溯城市发展历程,城市更新的模式也影响城市发展的轨迹。

杜启云回忆,2008年金融风暴对中山产生的影响比较明显,投资不足、国际市场需求不足引发产业转移。部分产业转移后,企业主盘活手中工业地的意愿强烈。在市镇二元结构下,当时镇区经济发展压力较大,主导规划编制权的各个镇区,为了稳定经济发展,没有统筹谋划和整体策划,盲目地将一批分散的工业用地调整为商业或住宅用途,镇区经济发展愈发依赖土地的同时,加剧形成了土地用途混杂的局面,也错过了低成本整备土地的良机。

这种影响不容忽视。从经济数据可以看出,2010年之后,中山的GDP增速减缓,对土地依赖越来越大。这一阶段,东莞因受金融危机冲击更大,反而更加清醒地意识到产业转型升级的必要性,忍痛“腾笼换鸟”,通过盘活存量用地,重新构建城市发展格局和产业空间。今天东莞松山湖的成功,不是一蹴而就,而是当年早已打下的基础。

“很长一段时间,我们跟东莞走了不一样的路,错过了抓产业、促转型、拓空间的机遇。这个过程,像温水煮青蛙。”杜启云说。

10年旧改在探索中升级

2008年,广东省在全国率先提出“三旧”改造,推动产业转型、城市转型和环境再造,并在佛山等城市试点,为全国、全省探索经验。

“2010年应该是中山正式进行‘三旧’改造的元年。”据市城市更新局相关负责人介绍,按照省的政策和试点城市经验,2010年,中山市出台《关于“三旧”改造工作的若干意见》和《中山市“三旧”改造实施细则》,2011年出台《关于进一步推进我市“三旧”改造工作的意见》,从2010年到2012年的3年时间,中山处于推进“三旧”改造的初步探索阶段。这一阶段,中山出台了“拆一免三”等相对具有突破性的政策,掀起了一波热潮,取得了一定成效,对推动盛景尚峰、利和广场、金鹰广场等项目起到了积极作用。

2013年至2016年,受窗口期政策影响,中山“三旧”改造基本处于停滞阶段。

2016年,省政府出台《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》等政策后,中山的“三旧”改造工作酝酿重启,并在2017年出台了《中山市“三旧”改造实施细则(修订)》,探索推动连片改造。

2017年到2018年,围绕如何结合中山实际,打破“宗地”界限,以全新模式推进“三旧”改造进入深入探索阶段。

2019年到2020年,中山成立了城市更新局,部分镇区配备了相应工作机构,配了一些专门人员力量,深入推动城市更新工作,正全力打造中山“三旧”改造升级版。

经过十年历程之后,中山对城市更新的认识和理解更加深入,市场条件逐步成熟,已基本具备开展新一轮城市更新工作的条件。

整备难成本高 更新改造遇难题

过去,“经济发展动力在民企、城市管理活力在乡镇”的专业镇发展模式,使我市城镇化、工业化发展迅速,取得了显著的成绩。但同时,土地管理利用方式粗放,土地扩张式开发,逐渐形成今天土地碎片化的局面,成为今天城市发展动能乏力、资源紧缺等隐忧形成的关键因素。

在市城市更新局局长林诺君看来,这种局面的形成,束缚了当前的城市更新工作的开展。

建设用地的“遍地开花”,导致土地节约集约利用水平低、单位用地产出低,全市开发强度在全省仅次于深圳、东莞,部分镇区开发强度已超过50%,个别镇区已超过80%。土地碎片化严重,用地整合难,符合改造条件的具备连片工业改造的潜力片区,已出让给企业或个人的用地约占比超过六成。产业招商难度大,低效工业园改造后大量新增厂房“做什么”“给谁用”等问题待解决。

林诺君说,推动更新改造,还需要解决改造动力不足、项目经济难以平衡、整备成本高的问题。相比周边的顺德、东莞、深圳等城市,中山的城市更新工作还处于起步阶段,在规划、政策、机构建设、工作机制等方面与兄弟城市相比还有一定距离。部门联动机制待进一步加强,需要加快形成攻坚合力。

不是改不改,而是必须改

“从产业发展安全的角度看,我们的‘工改工’不是难度有多大的问题,不是改不改的问题,而是必须要改。”市工业和信息化局局长徐成彬接受采访时表示,中山的工业用地资源瓶颈突出,9大市级产业平台规划153平方公里,但大部分为建成区,经过几年发展,所剩空间不多。镇区连片土地资源极为有限,小榄、古镇等镇区新增工业用地基本已碰到“天花板”。

徐成彬举例说,中山一方面面临土地资源紧缺的问题,另一方面工业用地效率低等问题有待解决。全市工业用地中,容积率低于1.5的占比约60%,5亩以下的工业地块,占比40%以上。全市工业园区普遍规模不大,最大园区面积2.2万亩,最小园区仅456亩,而且存在产业定位不明晰、土地利用效益不佳、配套缺乏、管理欠规范等问题。

徐成彬认为,中山低效工业园区(集聚区)改造与顺德有着明显的差别。我市属村集体使用的工业土地面积占全市工业用地的约30%,比顺德村集体用地占比低,工业集聚区连片改造难度比顺德大。连片改造涉及到多个土地权利主体、多个地块的归宗、税收缴纳、利润分配等问题,需要从顶层设计上着手,在实施层面进行必要的操作指引。

“怎么改”急需找到答案

根据专项规划团队的前期调研,深中通道建设后,镇区更新改造的意愿明显提高,土地资源瓶颈问题突出的北部镇区尤为明显。“双区”建设带来了前所未有的发展机遇,镇区希望通过改造解决土地资源不足的问题,搭上新一轮发展的快车。

改造意愿升级的背后,也产生了新的问题。8月6日召开的城市更新研讨会指出当前工作的一个现状:目前上报的改造方案,很大一部分是以企业为主导。连片改造的思路难以在具体操作中实施,城市功能及公共服务的配套难以得到有效完善,湾区城市的形象难以得到提升。

“中山该怎么改,需要一个答案。”负责编制专项规划的中山市规划设计院规划编制研究所高级规划师王斌告诉记者,从城市发展规律来看,工业带动人口等各要素的集聚,才会产生活力和动力。2009年后,珠三角9市中,广州、深圳、东莞、中山、佛山、珠海6市主推“三旧”改造,每个城市管理平台和发展状况不同,政策导向和运作方式也不同。东岸以市场活力为主导,不断调整试错,最后回到工业主导的方向上来。广州则是通过政府主导,在更新改造中实现城市发展思路,成就了一批改造典型。中山不仅要吸取自身改造历程中的经验,还要结合自身实际借鉴好兄弟城市的改造模式。

是放手镇区“村村点火”,还是踩住“刹车”统一路径?新一轮的城市更新,急需回答“怎么改”这一问题。

明确方向助力破解隐忧

8月6日、8月9日召开的两次城市更新专题研讨会,明确提出,各镇区的城市更新改造项目中,土地权属复杂、功能混合安排、业态相互影响等现实问题普遍存在。尽管改造难度大,但仍需深刻认识城市更新改造对中山拓展产业空间、挖掘发展潜力的迫切性,统一思想,凝聚共识,从更高层面、更大格局谋划城市更新改造工作,全力改善目前用地紧张的状况,有效解决传统发展路径造成的产业低效、城市建设混乱等问题。会议分别针对低效工业园区(集聚区)“工改工”、旧村庄旧城镇改造提出了“六大原则”和“八大原则”。

“会议从全市层面传递了一个信号,吹响了低效工业园区改造的‘冲锋号’。”徐成彬说,在随中山党政代表团去佛山、东莞调研的过程中,领导干部们进行深入交流,基本对低效工业园区改造达成了共识。我市还专门召开两次研讨会,提出城市更新的具体工作思路,相信随着实施细则和工作机制的完善,低效工业园区(集聚区)“工改工”工作将得到有力推动。

“两次会议对中山城市更新、‘三旧’改造工作具有里程碑意义,对后续破解‘地从哪里来’的问题具有重要的指导作用。”林诺君认为,从2010年到现在,中山的“三旧”改造政策正式实施已有十年,取得了一定成效,但也遇到了政策体系不完善、推动效果不明显等问题。过去“三旧”改造的指引不够明确,政策不够清晰,镇区在操作过程中摸不到门道,两次研讨会提出了具有针对性的改造要求,将从根本上明确方向,也更好地回答“地从哪里来”的问题,为破解中山面对的动能乏力、资源紧缺等隐忧找到了突破口。

林诺君表示,市城市更新局将按照市委、市政府的统一部署,贯彻落实好研讨会的会议精神,拟定全市的城市更新实施办法,配套相应的文件,夯实政策基础,加大支持力度,构建完善体系,指导好各个镇区推动“三旧”改造工作,改善中山的人居环境,助力实现中山产业的转型升级。

◆中山日报报业集团新媒体中心

◆文/记者 隋胜伟

◆图/记者 余兆宇 文波

◆编辑:蓝运良

◆编审:岳才瑛

◆素材来源:中山日报