9月23日清晨,台风“桦加沙”逼近,中山市气象局站网科科长罗富强扒完最后一口早饭,便拎着身旁黑色工具包往楼下跑——楼下,同事余焕林已发动好车辆等候。两人没有过多言语,只相视点头,车辆便朝着海拔逾500米的五桂山自动气象监测站疾驰。

这处站点是中山捕捉台风动向的“第一前哨”。每5分钟便更新一次的风向、风速、雨量、气温、气压、湿度等气象数据,都是气象预报研判“桦加沙”路径的原始依据。可前一晚,后台监控系统突然亮起警报——报文上报不稳定,经初步判断,极大可能是通讯问题,若不及时修复,台风核心数据传输将面临中断风险。

抵达站点时,山间已泛起零星阵风,吹得监测站的围栏微微作响。余焕林顾不上擦去额头的汗珠,蹲在设备箱前迅速检查主采各项数据指标及通讯设备,问题果然出在通讯上,余焕林马上打开智能平板,“绝不能让监测信息丢失。”他语气急促,却动作稳准,左手扶紧设备接口,右手捏着数据线精准插入,立即对通讯制式进行优化,屏幕上的信号强度条从“一格”缓慢跳动,最终满格亮起,蓝色的实时数据曲线也随之变得平稳流畅。一旁的罗富强举着手机逐行核对,直到确认三份报文顺利上报,两人紧绷的神情才稍稍放松。

但信号通畅只是“第一步”。台风天里,气象数据的精准度还离不开传感器的稳定运行——罗富强拎起工具袋走向风速风向传感器,朝塔下的余焕林喊:“焕林,你盯着主采屏,我上去调试传感器!”金属爬梯沾着晨雾凝结的露水格外湿滑,他每爬一步都牢牢攥住扶手。

塔下,余焕林双眼紧盯着屏幕,手指悬在操作键旁随时准备记录:随着罗富强在杆顶细微调整传感器角度,屏幕上显示的数据也随之变化。“自动气象站就是靠这些‘小探头’捕捉气象要素,再转换成数据信号传回去。”余焕林解释,这次他们不仅解决了信号问题,还针对性地升级了4G软件,“之前基站停了2G信号后,通讯自动切换功能就失效了,现在升级后,就算4G信号弱,也能自动切换到备用频段,优化通讯问题。”他边说边检查采集器的供电线路,确保线路接口没有氧化松动。

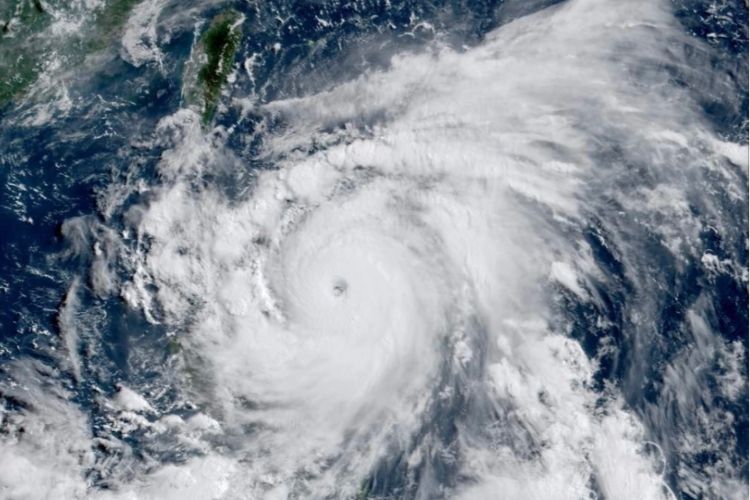

“现在预报科的大屏幕上,这些数据能和雷达回波、卫星云图实时叠加,预报员就能更精准地判断‘桦加沙’的移动速度,给市民和部门争取更多防御时间。”罗富强说着将工具包放上车,余焕林立刻发动引擎,朝着下一个巡检站点疾驰而去。

仪表盘旁的手机突然传来声音,其他组的同事正沟通别的站点的巡检进度,风噪里的声音虽模糊,却透着和他们一样的紧迫感。在这风雨交加的紧急时刻,中山市气象局的四组工作人员将分工协作,赶在台风登陆前的有限窗口期内,完成全市114个自动气象站的全面巡检,用坚实的脚步与专业的技术,筑牢台风防御的“数据防线”。

编辑 袁凤云 二审 韦多加 三审 吴森林