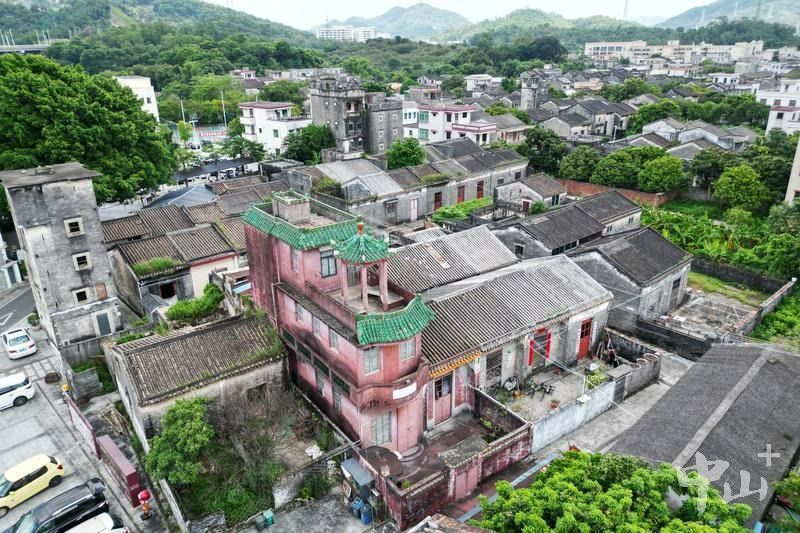

侨房是岭南乡村的明珠。2024年底,来自东北的投资人鞠伟第一次到访中山市南区街道曹边村,看到不少无人居住的侨房,大多用料考究,装饰精美,具有很强的建筑价值和美学价值,“感觉非常新奇。”当即,鞠伟和搭档们动了投资曹边的心。

曹边村拥有千年历史,根脉绵延,古韵悠长。到清朝末年,不少村民跟随潮流出国谋生,足迹远至美国、澳大利亚等地,曹边成为一座名副其实的侨村。今天,曹边村仍保留有大量清代及民国时期建筑、石板街、巷里弄道和人文景观,村内200多间农房民房中,超一半为侨房。然而,随着乡村经济社会的不断发展,曹边村也面临资源保护与产业发展的两难。如何让侨房保护的文化命题更好踏进产业经济的发展快车道,成为曹边人探索的方向。

通过实践,曹边村不断健全侨房托管活化保育机制,全面普查、立档建册、分类施策,推动产权与管理职能分离,成功引育马沙咖啡窑烤面包店、“左琴右茶”等活化项目,并打造港澳台侨青年创新创业工作坊等,在商业经营、文化空间、平台阵地等维度实现多路并进,让老侨房在新时代找到自己的独特定位:既是历史的守护者,也是未来的开创者。

传统空间里的新生意

今年7月,季叙冰宴对外试营业。每到饭点,鞠伟常常在旁观察前来就餐的客人,“是亲子家庭多,还是年轻朋友多?他们对特色冰菜的接受度如何?”鞠伟坦言,第一次投资侨房项目,在感到新奇的同时,确实也有一点紧张。

深中通道开通后,鞠伟和朋友们在一次游玩中邂逅曹边村,一见钟情。后来,在与村委和强村公司的慢慢接触中,顺利选定一栋二层侨房,达成了合作意向。刚拿到房子时,房况并不乐观。“年久失修,荒草丛生,墙面砖被厚厚的灰尘覆盖,地板裂缝也多。”鞠伟和团队本就有工程建设的基础,他们按照修旧如旧的原则,对房子做了整体活化设计,整体效果复古而不陈旧,文艺又卓尔不群。

季叙冰宴在菜品研发方面也颇具巧思,例如用本地稻田养的走地鸡做“冰皮鸡”,搭配侨胞从东南亚带回的香茅;或以曹边村种植的粉葛为原料,制作成“葛香慕斯”,甜而不腻。“将东北延吉的饮食特色与本地的侨乡文化相结合,让食客在品尝美味的同时,也能感受侨文化的魅力。”鞠伟表示,除了这家融合餐厅,他们团队也参与了曹边安山文创片区连片保育计划。该项目由漕边文旅公司、曹边宿影公司及康辉宏霞客投资,连片修缮,今年4月起动工打造文创集市和冰淇淋主题餐厅,国风集市于7月12日开业。集市以复原传统市集风貌为特色,打造沉浸式古风体验场景,设置特色美食、潮玩文创、非遗手作等多元摊位,为市民游客提供丰富的逛游体验。

沿着古龙眼树向外走,很快就闻到阵阵面包香。这里是曹边村的“网红”柴火面包店。店主邓长征是“曹边女婿”,也是看中侨房的历史氛围与村委的扶持政策,决定回乡创业。

这栋侨房位于曹边村新建街42号,改造前屋顶漏雨、墙体开裂。强村公司接手后,先修复瓦顶、加固墙体、完善排水系统,再开出免租的条件,与邓长征达成合作协议。邓长征在城市里做了十几年烘焙,这次他想做一些更具有烟火气息的面包——用柴火窑来烤面包。

邓长征在院里搭建了传统柴火窑炉。从面团发酵、手工整形到窑火控温均遵循传统工艺,刚出炉的面包外皮酥脆、内里松软,带着柴火特有的焦香。“刚开始可不是这样的,窑炉的高度、宽度掌握不好,面包经常烤糊。”邓长征笑着说。现在,他已经熟练掌握了窑烤面包的技巧,而且又加建了一座柴火烤炉。

据介绍,邓长征的面包店日销售额最高超万元,周末常有游客驱车几十公里来“打卡”。侨房里的烟火气,成了乡村最动人的吸引力。

老侨房成为文化交流的“客厅”

很多人对曹边村的印象,来自全村第一栋侨房的改造。这里环境清幽、古色古香,院子里的植物饱满而生动。还有不时传出的古琴声,给整座村子平添几分雅致。

这便是“左琴右茶”,由一座百年侨房改造而成。八年前,这栋房子还是“蓬头垢面”无人识的状态,但郑强发现了它的美,决意租下它,然后花几个月的时间,带着家人和朋友一点点清理它。“几乎所有的砖缝、楼板缝,我们都用牙签或者牙刷仔细清理过。”郑强说,他希望呈现房子原本的样子,不增加什么,也不折减什么,甚至因为不舍得打一个洞,房子至今都没有安装空调,“有时候朋友们在这里喝茶,喝到大汗淋漓,反倒觉得畅快。”

与这栋房子相处久了,郑强收获许多隐秘而细碎的快乐。“为什么说老房子冬暖夏凉,因为它有自己独特的通风系统。”说着,郑强端起一盆水泼在门口,水渐渐渗透进地砖,随之,一阵阵微凉沁人心脾。

回想八年前,曹边村还很安静,郑强脑中的想法却比较“喧嚣”。古琴、茶、箫、服饰等,他都想放进去,做一个高雅的集合空间。他跑遍周边所有古玩家具市场,在村里拾荒,有人丢掉不要的老桌椅、旧炉子,他却如获至宝,拿回来修修改改,成为这个侨房空间的审美日常。

今天,曹边村广纳四海游客,不少人慕名到访“左琴右茶”,穿过水帘门,在房内房外好奇参观。人多起来,郑强的心境反倒更加安静。他正在对“左琴右茶”做减法,只保留古琴相关内容。除了培训,另辟出空间做古琴文化的展示与普及,“古琴不是只有曲高和寡,古琴艺术也需要更好地走进寻常百姓家。”郑强说。

阳光透过雕花窗棂洒在屋内,与古朴的陈设互为映衬。在时光的浣洗中,“左琴右茶”成为传承和弘扬传统文化的重要平台,这座古老的侨房也成为文化交流的“客厅”,吸引着众多文化爱好者前来体验、学习。

侨房的灵魂,在于其承载的侨乡记忆与文化基因。除了“左琴右茶”,曹边村还有其他侨房被改造为其他类型的文化空间。它们大多都保留了雕花窗棂、趟栊门等建筑特色,同时注入传统文化业态,以守护乡愁为核心,让侨房成为连接过去与现在的纽带,让年轻一代在沉浸式体验中读懂侨乡故事。

赋能港澳台侨青年

让梦想从“孵化”走向“绽放”

曹边村的侨房活化,不止于单个空间改造,更着眼于资源整合。村内多栋侨房被打造为资源聚合平台,聚焦港澳台侨青年创新创业、乡村人才培育等领域,让侨房成为链接内外资源的“桥梁”。

位于曹边村文围巷8号的侨房曾住着一户移居美国多年的侨眷家庭,业主将房子委托给曹边村强村公司代管。2024年,该房被选作典型进行改造。修缮后的侨房以“归・家”为主题的创新空间全新亮相,并作为中山市港澳台侨青年创新创业工作坊得到活化利用。

据市青联副主席、中山市留学人员联谊会会长欧阳洁介绍,去年9月修复团队进场时,庭院青苔杂草丛生,老旧家具布满尘埃,随处可见腐朽、破损、褪色、脱落的痕迹。修复团队秉持“修旧如旧”的原则,对侨房前座展开修缮工作。他们保留了门上的铜制门环和雕花,将开裂的木板进行处理。“当港澳台侨青年们围坐于此,触摸到的不仅是温润的木材,更是侨房的历史肌理,是一份乡愁。”欧阳洁表示。

目前,客厅背后的厢房模拟了典型侨眷家庭的样子。“许多家具都是这栋侨房保留下来的,还有假日广场王定中先生捐献过来的一对清代圈椅,为这个空间增色不少。”欧阳洁说。偏厅被打造为“家国书房”,陈列着丰富的侨乡文献,中间放着一张由旧门改造而成的长书桌。同时,这里也是一个多功能空间,可以举办各种小型交流活动。

“这栋侨房的活化,不是终点,而是传承与发展的新起点。”欧阳洁表示,这座侨房将发挥桥梁纽带作用,激励更多港澳台侨青年投身家乡建设,成为港澳台侨青年助力乡村振兴、助力“百千万工程”的重要支点。另一方面,这座侨房也将面向港澳台侨青年出租,通过商业化运营模式实现可持续发展。“我们相信,用起来,才是对侨房最好的保护。”

侨房活化背后的“曹边逻辑”

“修旧如旧,不是简单修房子,是要留住侨乡的根。”据北溪社区党委第一书记王轩介绍,曹边村内现存登记在册的侨房、侨捐建筑近200座,这些承载着华侨“爱国、爱乡、爱家人”情感的建筑,曾因长期空置面临坍塌危机。如今,它们正被赋予新的文化生命。

近年,曹边村先后投入800万元,对中山第一座华侨捐赠学校——曹边学校以及武侯广场、忠义园等4处市级以上历史文化建筑进行修缮;2024年又投入5万元推进天后宫岁修工程。“秉持修旧如旧的原则,施工中坚持用传统砖瓦、榫卯工艺,连门楣上的雕花都是老匠人手工复原。”王轩说。

当然,侨房活化不是简单的建筑修复,而是通过文化赋能、产业创新、资源整合,让百年侨房成为连接过去与未来、乡村与城市、本土与全球的桥梁。

综观曹边村的侨房活化案例,不难看出,这里并非只是商业、文化、平台三个维度的简单叠加,而是致力打造“文化引流—商业造血—资源赋能”的闭环。文化空间吸引游客感受侨乡魅力,为商业空间带来客流;商业空间产生的收益,又能反哺文化空间的维护与运营;资源聚合平台则为前两者输送人才、创意与资金,让侨房活化从短期热闹走向长期和可持续。

据统计,“百千万工程”实施以来,曹边村在古村落活化与乡村振兴的赛道上跑出加速度,累计接待游客超33万人次,实现文旅创收超300万元,仅2025年五一、端午假期,就吸引游客3万人次,创收超30万元。

从破败老屋到多维空间,侨房活化是对文化记忆的抢救性保护,同时也是一场文化主体的回归。当“左琴右茶”的琴声穿过侨房的雕花窗棂,当柴火面包的焦香弥漫在百年村道,当港澳青年的梦想在创新创业工作坊中落地,侨乡发展的路径也随之清晰。曹边村的实践恰好证明:只要找对活化方式,乡村“老资产”也能变身“新动能”;只要与现代需求结合,侨乡“旧记忆”就能成为乡村振兴的“新密码”。

总策划:伍学标 李庆辉

总统筹:程明盛

统筹:吴森林 黄凡

编辑 曾淑花 二审 韦多加 三审 查九星