文学大众化是二十世纪中国文学的核心问题之一。这个问题于二十世纪三十年代被正式提出,1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》提出了“文艺为工农兵服务”的主张,成为解放区文艺发展的根本指针。由此,文学大众化开始从理论探讨转向实践创作。解放区文学,就是中国现代文学创造自己的大众化、通俗化作品的一个成功尝试。解放区文坛也涌现出一大批实践文学大众化的优秀文艺工作者,阮章竞先生就是其中之一。

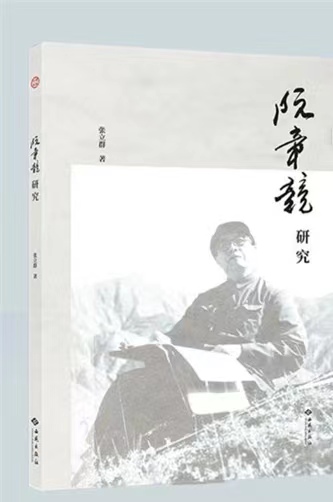

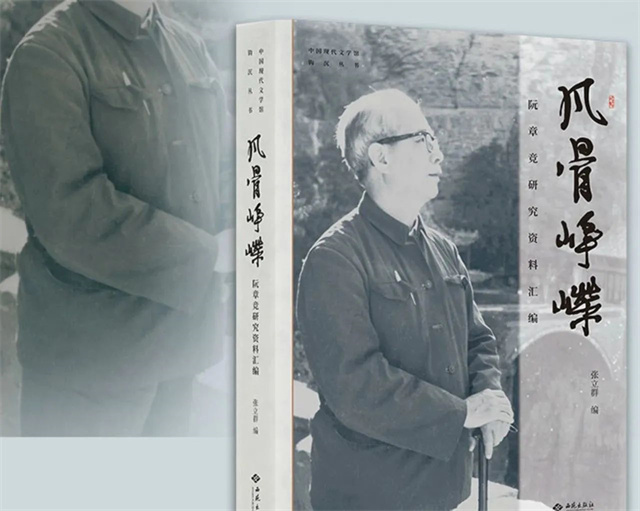

2021年秋,在中国现代文学馆的支持下,西苑出版社出版了由山东大学人文社会科学青岛研究院教授、博士生导师张立群主编的《风骨峥嵘:阮章竞研究资料汇编》和其专著《阮章竞研究》。这两本书是对阮章竞先生研究史料的“钩沉”,我们有幸跟随张立群教授,以及中国现当代文学的众多研究者,去深入了解阮章竞先生追随革命事业、投身文艺创作的曲折而漫长的一生。

■一生风骨寄诗心

阮章竞先生在诗歌、戏剧、小说创作上的成就,前人之述颇为可观。他在二十世纪四十年代一跃而出,成为中国新诗民歌化道路上一位成功的探索者。一个土生土长的广东人,随着革命的大潮来到太行山,不仅融入了当地的社会环境和人文环境,学会了太行山地区的方言土语,并吸收和改进了北方独特的民歌体形式,创作了长篇民歌体叙事诗《漳河水》等作品,《漳河水》也被视为解放区文学的代表作。他还以解放区农村土地改革运动为主题,创作了大型歌剧《赤叶河》,这部歌剧与《白毛女》并称为解放区新歌剧的“一白一红”。而他创作的童话诗《金色的海螺》,六十年代曾被上海美术电影制片厂改编为剪纸片,成为几代中国少年儿童的童年回忆。五十年代末期,他在新中国工业建设重地包钢担任宣传部部长期间,将蒙古族的历史传说与包钢如火如荼的建设场面相融合,创作了反映建国后我国工业建设成就的新诗巨制——《白云鄂博交响诗》。到了晚年,阮章竞先生且行且歌,虽声已沙哑,但诗心不改,他将萦绕终生的抗战记忆和家国情怀凝结在《霜天》和《晴岚》等长篇小说之中。

1960年,茅盾先生曾赠予阮章竞先生的一首诗:“漳河水唱翻身调,出塞新诗颂有成。指点江山抽彩笔,阮郎风骨剧峥嵘。”“风骨”本是中国古典文艺理论中的重要概念,强调文艺作品不仅要具备娴熟的创作技巧和高度的审美意趣,更要能体现创作者脱俗的精神品质。

以作品论之,阮章竞先生扎根于人民生活的丰厚土壤中,始终坚持为人民写作、为时代发声的创作原则,以“说真话”的艺术信念创作了大量的人民群众所喜闻乐见的优秀作品。在表达上,他将民间地方语言与中国古典诗词的句法及意境杂糅,不但广大百姓听得懂,而且如艾青先生所说,“有词的味道”,达到了雅俗共赏的艺术水准。

以人品论之,阮章竞先生谦和的个性和不慕权力的艺术家立场,让他在各种政治冲击中始终清醒自持。阮章竞先生作为中国现代文学的主流作家,在炮火纷飞的年代,他一直在太行山革命根据地从事文艺工作,没有改变过对革命的信仰和追随;在建国后的特殊时期,他凭着足够的政治坚定性和纯粹的艺术家之心,守住知识分子的底线。在无法超越的时代政治的叙事语境中,他虽有艺术家的“满腹牢骚”,但依然秉持了一个革命理想守望者应有的德行。

■重温少年书画梦

正如《阮章竞评传》一书结语中所说的“万般辗转是诗心”,阮章竞先生的诗心并不局限于写作,更是借助绘画、书法、篆刻等形式寻找更多的表达通道。就连舒乙先生都不禁赞叹:“啊,发现了一个全新的阮章竞。”多年后,当我们走进阮章竞先生的美术世界时,也被他美术作品中处处彰显的峥嵘风骨所折服。

除了在语言的学习与使用上拥有过人的天赋,阮章竞先生在美术上同样有着与生俱来的爱好和悟性。回看阮章竞先生早年的经历,他十三岁在涌头村当油漆店学徒时,就爱利用各种机会看画习画,还为别人画肖像,他甚至凭借一张在马粪纸上画的油画,考入了当时由几个从上海返乡的艺术青年在石歧创办的“天涯艺术学院”。虽然这所名声响亮的艺术学院并没有交给他完整系统的美术理论知识,却帮助他大开眼界,“无论是绘画还是人生”。

1934年,阮章竞先生告别了家乡,开始了漫长的革命生涯。他先是在上海生活了三年,靠着油漆工和画工的技能谋了些差事,勉强养活自己。十里洋场从未让他迷失沉沦,强烈的求知欲引领着他读书、学英语,还因机缘结识了爱国音乐家冼星海,得到冼星海的关照与指点。“冼星海传给阮章竞先生的不但是具体的音乐知识,还有强烈的民族情怀。”八一三事变后的阮章竞先生,面对山河破碎、风雨飘摇的旧中国,决心到抗日前线去。在冼星海的引荐下,1937年,阮章竞先生离开上海,北上太行山。在太行山上,他接受了十二年的革命战火洗礼,革命将他从一个油漆店学徒变成了出色的诗人和文艺界的领导。

二十世纪六十年代多变的政治局势让阮章竞先生感到了“无所适从的精神焦虑”,此时,绘画成为他诗心的压抑和转移,他重拾画笔,描绘家乡的好山好水,描绘革命征途上所见到的万里河山。他深入研究传统画法,写过《门外谈画》《画游絮语》两篇画论。著名版画家彦涵特别赞赏阮章竞先生的国画《观壶口》:

丰富的色彩变化加上中国画的凝重墨色,既形成了强烈的视觉对比效果,又充分表现了水流如万马奔腾的气势,这些都是用传统的中国画方法所难以达到的。

绘画是阮章竞先生关于新诗的另一种“书写”。画面中那奔腾不息的长河,巍峨高耸的群山,正是他浪漫自由的艺术家天性的释放。

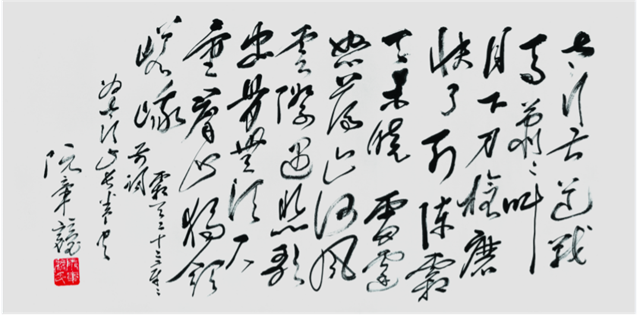

除了绘画,他还练习书法。阮章竞先生在书法上偏爱行书和隶书。他的行草作品《太行古道》用笔遒劲有力,全篇气息连贯,节奏感很强。他的国画作品常用小行草落款,用笔和结字皆有法度。

阮章竞先生虽然没留下对书法的专篇著述,但在讨论诗歌创时偶有提及,表达了他对书法创作和诗歌创作的看法:

自古至今,中国许多文学家,在书法上,都是下过苦功夫、死功夫的。我常常看到印在书上的作家笔迹,很多就是艺术珍品,观其字,见其人。行有章,草有路,都是很严谨的。

通过以上这些文字,可以看出阮章竞先生对书法的认识与其对诗歌的认识是一致的,即并不盲目追随所谓的流行风气,而是要取法乎上,要从古典文艺精品中提炼出能够实现自我表达的创作元素。

■刻石抒怀最深情

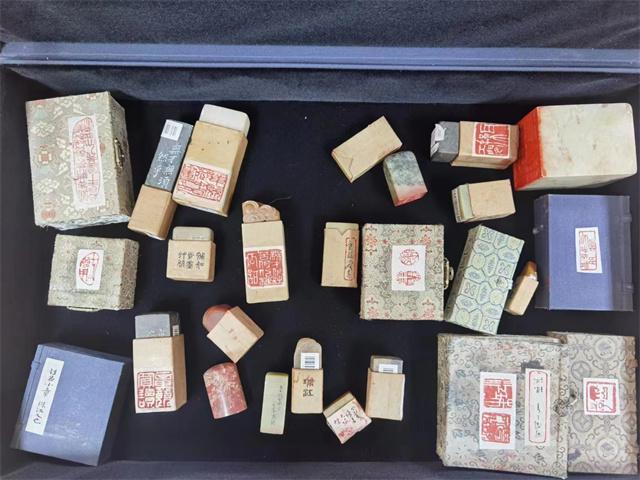

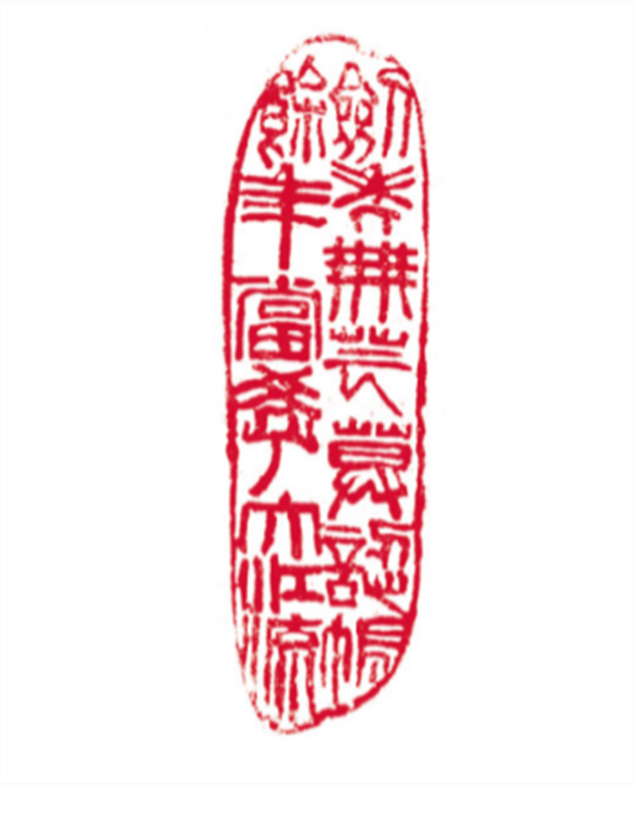

阮章竞先生在书法和绘画作品上所钤的印章,都出自他本人之手。他一生留下的篆刻作品有五十余方,印文内容以姓名、斋馆名、抒怀词句、藏书鉴赏为主,饶有意趣。2009年,其女阮援朝在选编《阮章竞绘画篆刻选》时,收录了其中的35方印,笔者在此选取几方与大家共赏。

阮援朝收藏的阮章竞印章。

“象山子”这方印采用小篆字法,布局上取二一结构。印面上半部分笔画多,空间紧密;下半部分笔画少,宽绰有余。每组横向笔画和每组纵向笔画之间均兼具平直和弯曲之态,使此印生动不刻板,稳中求变。此印四面皆有边款,除“象山子”三字仍用小篆,其余皆是楷书。刻时单刀直入,点画干脆,一气呵成。边款写道:“故家在象山腹,儿时常在此割草为母亲作柴火,也曾在山顶糖包形土堆上饱看兵燹贼火。离开此山已五十三年矣。七三老者競 志于京华。”

“补知贫室草稿”这方印边款刻“补知贫室草稿 阿竞花甲”,是阮章竞先生1974年的作品。此印布局均匀,虽字字紧密,但因线条精细舒展,而毫无局促压迫之感。笔画转角处则见方折,如“知”字和“稿”字中的“口”部,“草”字和“稿”字中的“禾”部等,挺秀刚健。而“贫”字的“分”,撇捺先内收后舒展,“室”字的外框在中段同样有收紧之势,而两字内部的“贝”和“至”却有向外打开,在字间呈现出一种张力,将收放、宽窄的矛盾处理得自然和谐。印文中的字都是重心偏上,“室”与“草”贴合布局,字形修长,字下舒朗,想见阮章竞先生治此方印时,一定是不急不缓、从容不迫的。

“补知贫室草稿”

“七二始用”是一方随形印,这方印阮章竞先生处理得非常大胆。“七”的竖折笔画,将原本横势的字形拉长,形成细劲修长的纵势,从顶处起笔,收笔处虽未及底端,但气韵延伸,给人以顶天立地的感受。“二”字则短小精悍,见缝插针,收敛于“七”字左下的留白处,虽不显眼,却起到平衡上下布局的作用。“始”“用”二字的左侧均搭边,“始”字的每个部件都很轻灵,与“二”字形成呼应,“用”字横画间距较紧,竖画垂笔舒展,留白上密下疏,与印章右半部的留白相呼应。整方印依石而就,参差错落,颇见阮章竞先生之灵气与匠心。

“七二始用”

还有一枚姓名章,边款写道“集侯马盟书 七四年自刻”。侯马盟书出土于山西晋城,是我国迄今发现的最早的毛笔文献,是属于山西的文化标识。这个边款令我备受触动,因为山西这片英雄辈出的土地,见证了中国共产党领导的艰苦卓绝的新民主主义革命历程,更承载了阮章竞先生一生中最重要的十二年太行山革命岁月:初到太行山的那个二十岁出头的小伙子,亲历了残酷的革命战争,参加过严肃的整风运动,逐渐建立起对民族化、大众化的革命文艺路线的认同。他在太行山剧团搞创作、搞文艺,用话剧、歌剧、活报剧等形式为群众宣传中共的抗日思想和政策路线;他还与剧团的战友在日军的“大扫荡”中经历生死考验,在突围中遗失了许多珍贵的创作手稿。他更在太行山上遇到爱情,遇到与他牵手一生的妻子赵迪之,他们的三个儿子也都生在太行、长在太行。或许,阮章竞先生在刻此方印时,也会回忆起1937年从上海启程北上时,和冼星海先生一起吃的锅贴,还有冼星海先生从身上脱下来,披到他身上的那件呢大衣吧。

此外,“工间操耳”“十三岁火头军”都是阮章竞先生篆刻中的优秀作品。它们刀法古拙质朴,线条苍茫厚实。他还有很多刻有“珠江”字样的印章,无论是身在何地,他始终没有忘记家乡庙宇祠堂里的那些石雕、木雕、壁画、泥塑——这是他最初的美术启蒙老师。

“工间操耳”

“十三岁火头军”

■结 语

“剑老无芒莫认账,余年当学大江流”,阮章竞先生曾把这句话赠与友人,还把这句话刻在一方随形印上。这方印虽不及“补知贫室草稿”那方印精细,也不及“七二始用”那方印布局巧妙,而我依然喜欢它。垂垂老矣时,艺术生命就该停止吗?阮章竞先生策杖蹒跚,独自坐在只属于他自己的创作空间——“苦噪楼”的书桌前,或是铺开画纸、涂抹颜料,或是一手执刀、一手执印,在以颜色与线条构筑起的精神世界里,他暂时忘记身为一个革命作家却被边缘化的现实困境,在寂寞与坚守中吹响苍凉的晚号。

“剑老无芒莫认账,余年当学大江流”

纸寿千年,金石永寿。在那一刻,他依然还是象角乡里那个爱看画工画画的“象山之子”。

编辑 廖薇 二审 谢琼 三审 吴森林