随着文旅市场的火热,敦煌莫高窟等文化遗产的热度持续走高。不少人怀着满腔热忱,穿过熙攘人海奔赴敦煌,可真正站在那些壁画与彩塑前,却只能惊叹,不知该从何读懂它的千年故事。

敦煌艺术不仅是中国的,也是世界的。它记录了丝绸之路的文化交融,承载了古人的智慧与创造力。9月10日,中山市精神文明建设办公室特邀敦煌研究院原院长、党委书记赵声良做客香山书院。赵声良以渊博的学识、通俗的表达,带领市民读者走进敦煌石窟的神秘世界,探寻丝绸之路沿线文化交融的印记,同时也激发大家在传统文化保护传承方面的思考。

文明融合

是莫高窟艺术的华章

“提到敦煌,就绕不开丝绸之路——这条连接东西方的‘文化大动脉’,是敦煌艺术诞生的重要背景。”赵声良介绍,西汉时期,汉武帝派张骞出使西域,打通了丝绸之路,这不仅让中国与西方建立起外交联系,更让不同地域的文化、艺术、宗教开始频繁交流。而敦煌恰好处在丝绸之路的关键口,各种文明在这里碰撞、融合,为石窟艺术的发展提供了肥沃的土壤。

赵声良提到,印度是石窟艺术的重要发源地。例如阿旃陀石窟,壁画内容丰富,每幅壁画都蕴含着丰富而有趣的故事;埃罗拉石窟则融合了佛教、印度教、耆那教等多种宗教元素,展现出多元文化共生的景象。

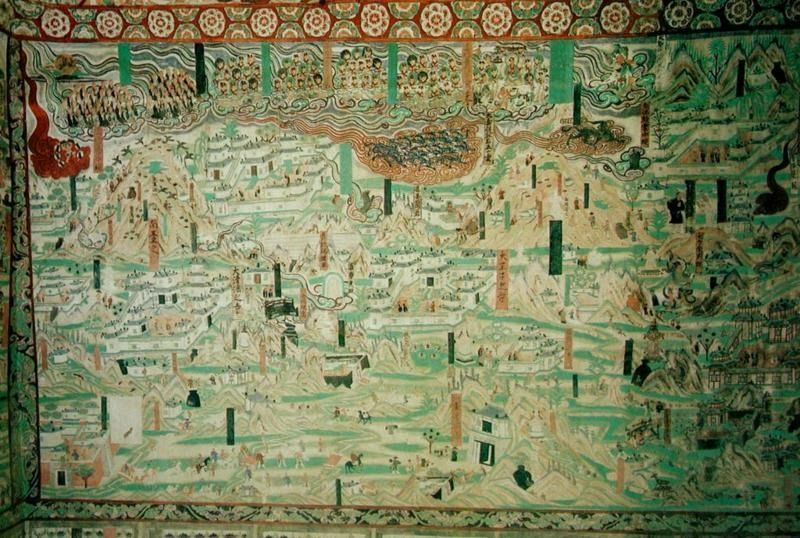

绚烂的印度石窟艺术沿着丝绸之路向东传播,中亚的巴米扬石窟、甘肃的莫高窟等相继出现。敦煌莫高窟始建于公元366年,经北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元十个朝代持续营建,迄今保存735个洞窟、45000平方米壁画、2000多身彩塑。“有意思的是,石窟艺术传入中国后,并没有照搬照抄,而是和各地的传统文化结合,形成了独特的地方风格。”赵声良表示,比如莫高窟艺术既有丰富的西域元素,也带着浓厚的中原文化特色,充分展现了文明交融的魅力。

人们今天看到的莫高窟,鳞次栉比形态各异,既有典型的多室石窟、中心柱窟,也有吸收了汉晋以来传统形式的覆斗顶窟,斗顶绚丽多彩,成为莫高窟最流行、持续时间最长的洞窟形式。“这就是敦煌艺术的包容性。它不排斥哪种文化,而是将不同的元素融合在一起,形成独特的艺术风格。就像我们现在说‘文化自信’,敦煌艺术的自信,就来自于对多元文化的接纳与融合。”赵声良道。

塑像壁画

的风格演变和文化内涵

作为石窟艺术的核心载体之一,彩塑艺术兼具宗教庄严感与人文生命力。它以泥质为基,塑绘结合,既有高达数十米的巨佛造像雄浑肃穆,彰显盛唐气象;也有小巧的胁侍菩萨眉眼含情,衣袂流转如真,将神性与人性细腻融合;色彩随时代演变,或浓丽明艳、或清雅温润,历经千年仍多有留存。

在制作彩塑时,工匠们需先搭建骨架,缠上草绳,再附着黏土塑形,大型塑像会先预留出大致形状,再逐步细化,小型塑像则会用模子制作后贴墙彩绘。黏土的配比、彩绘的颜料,都是古代工匠们一代代传下来的秘方。当然,莫高窟彩塑的风格,也经历了从“外来”到“本土”的转变。赵声良表示,敦煌早期的塑像受犍陀罗风格影响,人物形象带着西域特色;到了隋唐时期,中国式佛教艺术逐渐成熟,塑像的面部表情更柔和、服饰更具中原风格,“比如唐代的菩萨像,看起来亲切温和,就像身边的人一样,这体现了不同民族对佛教的理解,也反映了文化融合的过程。艺术不是一成不变的,它会跟着时代、跟着文化交流不断发展。”

壁画是敦煌艺术的另一大亮点,赵声良将其分为尊像画、故事画、中国传统神仙、佛教史迹画、经变画、供养人画像以及装饰图案画等,每个类别的壁画都有丰富的故事和文化内涵。“比如飞天,负责在佛国世界里营造欢乐氛围。莫高窟285窟的飞天特别美,线条流畅,色彩鲜艳,仿佛下一秒就要从壁画里飞出来。”赵声良讲道。

在介绍故事画时,赵声良也提到了“九色鹿本生”等经典题材。相传在恒河边,神异的九色鹿救了溺水的捕蛇人,捕蛇人发誓绝不泄露其住处。有一天王后梦到九色鹿,渴望用其皮毛制衣、犄角做饰,国王遂悬赏寻鹿。捕蛇人见赏利欲熏心,背弃誓言,带国王大军围捕九色鹿。九色鹿坦然面见国王,当众揭露捕蛇人忘恩负义的行径。国王闻言愧疚,下令保护九色鹿,而捕蛇人也因背信弃义,遭受了恶报。赵声良认为,“这些故事画不仅艺术价值高,还能让我们了解古代的社会生活、道德观念。比如九色鹿的故事,告诉人们要诚实守信,这也是传统文化的重要组成部分。”

让文化遗产

“活”在当下,走向未来

“敦煌艺术不是尘封的古董,而是有生命力的世界文化遗产。我们既要保护好它,也要让它‘活’起来,走向更多人。”在谈到敦煌研究院的工作时,赵声良坚定表示。

目前,敦煌研究院管理着莫高窟、麦积山石窟、炳灵寺石窟、北石窟寺、榆林窟、西千佛洞等6处石窟。特别是莫高窟,每到周末节假日,人流量都会达到峰值。如何保持文物保护与游客承载量之间的相对平衡,在满足公众文化需求的同时,将游客活动对文物的影响控制在安全阈值内,一直是社会关注的话题。

除了流量控制,敦煌研究院充分运用先进科技的力量,建立了国内首座多场耦合实验室,可以模拟不同温度、湿度、光照、风速、降雨量和降雪强度,通过不同环境场的耦合模拟,为大型不可移动文物保护研究提供了新的方法和捷径。同时,在多年数字化研究的基础上,敦煌研究院建立了莫高窟数字展示中心,可提供30个代表洞窟高清图像,全球共享,还可以通过手机定位功能,结合数字影像,实现“洞内壁画洞外看”的效果,既能清晰展示敦煌艺术,同时又减少了游客进洞窟的人数和时间。

讲座现场,不少听众提出了关于文化传承的问题,特别是如何引导儿童青少年走近敦煌艺术。赵声良建议,不妨先从关于敦煌的小故事入手,让孩子带着兴趣去了解。“敦煌艺术博大精深,孩子需要漫长的学习和接受过程。”赵声良教授幽默表示,“实在看不懂也没有关系,只要家长们保持对文化的热爱,就相对于在孩子心里种下了一颗种子,他们长大后自然会有结果的。”

编辑 曾淑花 二审 朱晖 三审 岳才瑛