广东处于东西方商业网络的交汇处。大海环绕的生存环境,给广东人的生命刻下了海洋文明的烙印。19世纪50年代后,广东人大规模迁移海外,数以万计的民众融入世界,无数普通人的命运被改变。上海开埠后,广东人在向海外迁移的同时,也去往上海。

他们给上海带去了什么,产生了怎样的影响?7月26日,上海社会科学院历史研究所研究员宋钻友做客香山书院,以《金山掘,上海揔——广东人给上海带来了什么》为题,为大家揭开广东人在上海尘封的历史。讲座通过大量详尽的史实分析广东人的冒险精神与商业理性,以及广东人——特别是香山人在上海近代化进程中作出的杰出贡献。

宋钻友认为,“上海是普通人的城市,因汇聚无数普通人而崛起,也因崛起为普通人创造自己的故事提供了舞台。广东人与上海的故事是时代大潮中普通人的故事,上海最好的时代仍将是普通人可以参与的时代。”

广东人的“生命振幅”

引领了上海近代化进程

1843年,上海开埠。随着商船往来日益频繁,全国各地的人们怀揣着不同的梦想涌向这里,使上海迅速成长为一座名副其实的移民城市。“当时的上海,除了少数地区,全国大部分省份都有人前来旅居,不同的地缘群体带着各自的文化印记和生存技能,在上海的历史舞台上扮演着不同角色。”宋钻友表示。

在众多移民群体中,广东人的身影格外引人注目。尽管从人数上看,广东人在沪最多时也未超过12万,与江浙两省动辄数十万的移民规模相去甚远,但他们在工商领域的影响力却不容小觑。这种影响力的形成,与广东地区独特的历史资源密不可分。早在唐代和宋代,广东沿海就已有频繁的海外通商活动;明代以来,澳门与广州更是成为中国与外部世界联系的重要窗口。长期的对外交流,使广东人形成了开放包容的特质,也积累了丰富的商业经验。

沪粤两地相距1600公里,从广东到上海只能坐轮船,能够跨越千里去往上海的广东人,大多并非赤贫之辈。徐润15岁时从香港到上海,随四叔徐荣村乘英国公司轮船,官舱每位船价128元,散客32元(徐润16岁时,月得薪俸仅10元)。20世纪20年代渣华轮船公司从香港到沪船票,头等舱110元港币,二等国币250元,三等国币125元,四等国币60元。无论是早期的民船还是后来的蒸汽轮船,到上海的广东人至少得买得起一张价格不菲的船票,就算自己不买,也得有雇主替买。宋钻友认为,这可以解释为什么旅沪广东人绝大多数是广府和潮汕人,而罕见粤北的农人。

除了经济宽裕,到沪的广东人往往也有在港澳、海外生活的经历,拥有高等学历和专业技能。他们中有手艺精湛的工匠,有前往求学的青年学子,也有眼光独到的商人,还有从海外归来的华侨子弟。这些不同背景的广东人,带着岭南的气息,在上海的十里洋场中寻找着自己的发展空间,也为这座城市注入了新的活力。

相反,从江浙邻近地区涌入上海的,因自然灾害逃往上海的难民占相当比例,而大多数难民缺少在都市谋生的技能和必要准备。旅沪广东人以百分之五的人口产生了与江浙两省旅沪者旗鼓相当的影响力,原因即在于此。

英国作家劳伦斯有言:“地球上的不同地点放射着不同的生命力,不同的生命振幅。”在上海走向世界的进程中,生命里深刻着海洋文明基因的旅沪广东人,以有力的“生命振幅”扮演了引领者角色。

华侨资本铸就

20世纪20年代上海民族经济高地

南京条约签订后,广州、南海、香山等地的买办即紧跟外国商人来到新开的通商口岸,有的甚至比外国商人还先走一步,不但为外国商人穿针引线,而且充当“打前站”的角色。

1843年以后,广东买办面临的是全新的商业格局。外国洋行的逐利范围不再受广州时期清朝政府条条框框的束缚,广泛扩大到沿海沿江,经营领域也突破商品贸易,涉及航运、保险、钱庄、地产等业,买办与洋商之间既是雇佣与被雇佣者关系,也是合作伙伴,买办在为洋行谋取利益的同时,也利用洋行的势力进行自营商业活动。在文化交流上,洋行大班从买办那里了解感受中国文化,买办则从外国大班那里学到西方的经营管理方式、理念。

在来自香山的买办中,唐廷枢、徐润、郑观应等名字,都是上海近代化历史上的闪亮坐标。其中,唐廷枢的贡献尤为值得关注。他在担任怡和买办十年间,收购丝茶,开展航运,为洋行大班投资当铺,经营地产,运销大米、食盐及矿产开采等,同时寻找机会从事自营经济活动。

1873年,唐廷枢脱离怡和,受李鸿章委派担任轮船招商局总办。从买办转身成为华商后的二十年,唐廷枢为推进中国的洋务运动主持了多项重要工作。他与徐润共同领导了收购旗昌洋行属下轮船码头仓栈的行动,一举壮大了招商局。1876年,唐廷枢受李鸿章委派开办开平煤矿,直至1892年去世,其间所遇困难难以缕述,公司没有被冲垮的一个原因在于“从开办的第一天起,唐廷枢即特别强调矿局的经营,要按买卖常规进行,在唐廷枢所拟的招商章程中,规定所充各厂司事,必须于商股中选充,并请免派代表官方的委员。”

宋钻友认为,唐廷枢在历史上其实是被低估的人物,他对西方企业的管理经验、制度和观念有着深刻的理解和掌握,在大型洋行的历练让他具备了高超的管理水平。“更重要的是,他坚持产权意识,极力保护股东权利,这种现代商业精神在当时是非常难得的。”

进入20世纪后,华侨资本成为广东人投资上海的重要力量。1920年前后,得益于一战后外资对中国经济渗透的暂时放松,华侨在沪投资迎来了一个高峰期。据统计,1900年至1949年华侨投资上海总额为107347000元,占1862年至1949年华侨投资国内总额的六分之一。这些投资主要集中在工业领域,且具有规模大、散户参与度高的特点。

四大百货公司是华侨投资影响力的极佳说明。20世纪西方著名的大百货公司投资动辄以千万元计,如果不是海外华侨投资,很难想象国内华商有能力集资千万元,将这一新的商业业态引入中国。四大百货公司落地上海,对上海的经济、商业、文化影响是多方面的。除了销售洋货,四大百货公司也售卖国货,虽然各家销售比例不同,但仍是上海优质国货产品最有吸引力的销售窗口。此外,四大公司的附属部门酒店、旅馆、游乐场促进了都市消费。

“敢为天下先”不只是冒险精神

还包括科学和商业理性

20世纪30年代,“广东精神”一词风靡全国,在民族危机加深的背景下,“广东精神”成为捍卫国家主权和民族尊严的武器。

据宋钻友考证,“广东精神”这个词很可能源自“广州精神”。1928年11月,“广州号”从广州起飞,横贯南北中国,轰动中外。在华西文报刊报道时,将机身上标记的“广州”两字译成“SPIRIT OF CANTON”,国内的中文将此回译成“广州精神号”。这是一个解读何谓“敢为天下先”的突出案例。

1927年5月的一个凌晨,美国飞行员林白驾驶飞机从纽约起飞,横跨大西洋,空中飞行33小时32分,完成了从美国纽约飞到法国巴黎全程近6000千米的长途飞行,轰动了全世界。受此鼓舞,1928年11月22日,香山人、广州航空学校校长张惠长驾机升空,从广州出发,开启横贯整个中国的长途航行。这次长途飞行全程约5250千米,空中分段飞行时间总计49小时,机组人员多次面临生死考验,最终成为中国航空史上的空前壮举。

宋钻友指出,广东人“敢为天下先”绝不只是牺牲精神,还包括尊重科学、秉持商业理性等特质。据报道,“广州号”起飞前,所到之城事先都发布收取航空寄递邮件广告,可以说“广州号”长途飞行也是一次中国商用航空的尝试。《张惠长之商用飞机计划》一文透露了他对中国发展商用航空事业的设想——

“自广州至上海,飞机时间为六小时,中途须在福州停留半小时,自上海至汉口,飞行时间三小时,自汉口至广州,飞行时间计六小时半,在长沙须停留半小时,中途必须停留者,以须加油故也。按此时间计,无论何线,均每日可以往返,飞机每架须三万元,如购买五架,亦仅十五万元,此种飞机可以载重一吨,并可坐搭客五人,平时寄递快信,每件需一角四分,如用飞机寄递,每件须以一角归诸航空公司,每件每日以装载快信一万件计算,可得千元,而每机开支,仅油费九十元与薪水一百十元,即可净余八百元,五机共余四千元,每月可得十二万元看,不两月而资本可以完全收回。搭客之收入犹不在内计算。故此三线之航空计划,预计必不至失败。”

可见,张惠长不仅不畏牺牲,敢于冒险,且具商业理性。1929年张惠长担任南京政府军政部航空署署长,任上为奠定中国航空事业基础做了不少工作,如提出军用飞机由军政部领导,商用飞机归交通部管理,统一全国各省航空机构,飞机统一编队,率先将广东的飞机编入国家序列。为培养航空人才,建立航空学校,他还在南京设立总校、各大区设立分校、各省设立支校,聘请美国教官担任教学顾问。中国的航空事业虽然孱弱,却有了统一的规划。

从城市治理到体育文化

的粤沪交融

广东群体对上海的影响,远不止于商业领域,在城市治理和公共事业发展中,他们也留下了深刻的印记。1932年,吴铁城临危受命担任上海市长,当时正值日本即将攻打上海的紧张时刻。“一·二八”事变后,面对满目疮痍的城市,吴铁城没有退缩,而是积极推进“大上海计划”。他主持修建了多条马路,规划建设港口,在江湾地区打造新的城市中心区,建成了市政府大楼、博物馆、图书馆和体育场等一系列公共设施,为上海的城市格局奠定了重要基础。

吴铁城思想开明,敢于突破条条框框。南京政府对“大上海计划”的财政支持有限,大量经费需地方想办法。吴铁城积极推行招领公地办法,划出发展计划内的“公地”,由市民按规定付费招领,从而筹措到大笔资金。

还有一位值得称道的广东籍管理者是蔡增基。他曾担任过杭州市长、上海土地局和财政局局长,也是吴铁城推行“大上海计划”的重要助手。1930年,轮船招商局陷入严重危机,欠款高达1600万英镑,蒋介石亲自邀请蔡增基接手这个烂摊子。面对重重困难,蔡增基展现出了非凡的智慧和魄力。他邀请英国财务专家制定解决方案,与汇丰银行反复协商,最终成功减免了600万元欠款,并降低了利息。在企业内部改革中,面对青红帮分子对上海港的控制,他采取强硬态度坚决应对,彻底扭转了招商局的颓势,使其实现转亏为盈。1937年,蔡增基转移到香港后,在处理正记轮船公司被日本人收购的事件中,凭借对西方法律的深刻理解,通过法律途径成功解决了问题,展现了广东人既懂变通又坚守原则的特质。

对上海市民的文体休闲方式,旅沪广东人也产生过很大影响,广东人喜欢粤剧、粤曲,广东商人普遍支持职工开展体育和娱乐活动,不少企业设立职工粤剧、粤乐组织,定期排练,以同乡为纽带的粤剧票房、粤乐团体难以确计。每到佳节,各粤侨娱乐团体就联合举办同乐会,其乐融融。

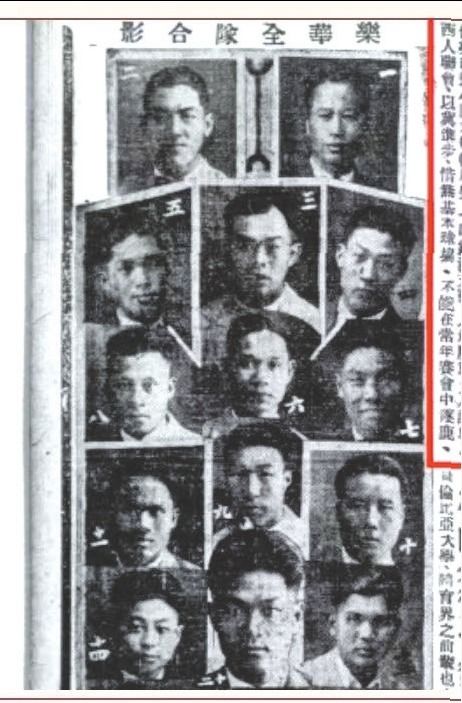

广东人素来热爱体育。在上海,许多企业活动和体育赛事都是由广东人率先发起和带动的。以上海早期的足球运动为例,可以说,足球的普及是上海深度卷入全球化的标志之一。历史上,上海出现过三支著名的华人足球队,在各项比赛包括与上海外侨球队的比赛中屡获佳绩。这三支球队即三育、乐群、乐华,球队的骨干大都是香港人或广东人。上海有八大高校的足球联赛,球队的教练和骨干球员也多半是广东人。

广东人不仅把足球从香港传入上海,培养了大批足球名将,奠定了足球在上海的发展基础,塑造了上海的健康生活氛围和国民生命新形态,同时也促进了沪港粤三地的深度联系与交流。

编辑 曾淑花 二审 黄廉捷 三审 苏小红