6月28日,由中山日报团队创作的长篇纪实作品《深中通道——穿越千年文明,迈向中国式现代化》正式发布。这是一本借由深中通道勾连城市过去、现在和未来的作品,作者团队以大历史的叙事,充分观照现实,多方位、多角度地记录了深中通道的前世今生,展现了他们作为专家型记者的深厚功底与责任担当。

让我们一起聆听他们的创作故事和心得,感受他们笔下深中通道的非凡魅力。

吴森林:

发挥优势,做专家型记者

媒体生态和舆论格局发生巨变,媒体从业者需要建立更多元的视角和方式,来观察、思考社会动态。特别是当重大事件发生时,或在某些重要领域,党媒记者要当仁不让,充分发挥自身功底扎实、体系完整、治学严谨的优势,做一名专家型记者。这也是《深中通道——穿越千年文明,迈向中国式现代化》这本书的策划初衷。在一年半的时间里,创作团队穿越深中通道,穿越历史与现实,形成了大量的、珍贵的思考与表达,不仅个人能力得到锻炼,团队水平得到提升,还为新时代记者坚持深耕内容、全力打造精品提供了可参考范式。伶仃洋风起浪涌,大湾区千帆竞发,希望大家以后有更多机会,用手中的笔、镜头和摄像机,见证、记录、参与中山经济社会高质量发展新征程。

杨彦华:

将田野调查与新闻调查相结合

无论多难,只要是有意义的事,都要咬紧牙关做下去。在这个奋斗的过程中,会获得涅磐和新生。

2022年,在大家都还没聚焦在这个事情上时,我们就开始了策划。我们选择的是新闻人独有的赛道,定位是通过梳理历史,理解事情发展的逻辑,讲述为什么会产生深中通道的土壤。在此之前,我们通过了解以及查阅资料,发现在重大工程创作中一些常用的方法。但是我们没有选择那些常见的方法去专写工程或人物,而是选择了理性观察、理清历史脉络的赛道。

我们坚定地选择了田野调查和新闻调查的方法,以及大历史的写法完成了整个系列。战胜困难,才可以真正进步。通过这本书,我们拥有了更广阔的视角。

黄凡:

看似平常最奇崛,成如容易却艰辛

我是怀着敬畏心写作的。作为一名长期耕耘政经线的记者,我见证着中山经济的转型发展。我也曾为《中山专业镇发展史》撰文,剖析专业镇如何腾飞。但这次的写作范畴更为宏大,探究的问题也更为宏大。我们将中山的发展放置在千年的历史背景下,去探索怎样的力量推动中山形成了今天的模样,这是一次非常大胆的尝试。

我探索的是改革开放以来,推动中山发展的力量和走向。我从未如此苦苦思索,既大胆又小心地探寻答案。正如杨彦华所说,历史离得越近,越不好写。在时代的河流中,我取了几瓢水,希望从这些样本能尝到河流的味道。“看似平常最奇崛,成如容易却艰辛”这句话可以概括我写作时的心情。

何淼:

创作过程是一场“双向奔赴”

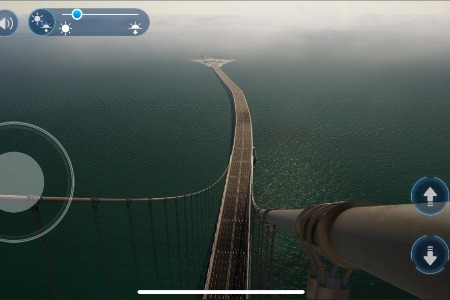

这本书的创作过程是对超级工程建设的深度探讨和记录。过去7年多,我深入一线采访,全方位地记录了这一超级工程的建设和发展的全过程,用通俗的语言讲述了这项国家重大工程是如何一步步建成的。

这个创作过程是一场“双向奔赴”。在职业生涯的成熟期,我遇到了这样一个世界级的工程,给予我施展才能的舞台。书稿创作过程中,我对7年多的新闻采访素材进行了一次系统的梳理。我更清晰地看到深中通道这个看似庞大复杂的工程,是如何一步步变为现实的;我回顾每一位工人、工程师和项目负责人如何全身心投入工作建设中,他们严谨的工作态度和不懈的努力让人敬佩。我希望通过这本书,让更多的人了解这个超级工程的背后故事和深远意义。

黄启艳:

我们完成了这场“压力测试”

做一线记者多年,总想做点不一样的。2022年某个夏天的中午,当彦华提出用大历史观来解读深中通道的思路时,我特别兴奋,认为这将跳出一般的新闻采写路径,带来不一样的写作体验和收获。头几篇稿件出来后有不同的声音,但是我始终坚信这是一次有意义的探索,我愿意花费时间埋首故纸堆,梳理和勾连一段未曾关注的历史,并将历史照进现实。写作过程是对心智的磨炼,核实史实尤其需要耐心和技巧,所幸遇到的人都很友好。这是一项“有难度的写作”,我们都完成了这场“压力测试”。我觉得我们未来还有更多可能。

编辑 陈彦 二审 曾淑花 三审 向才志