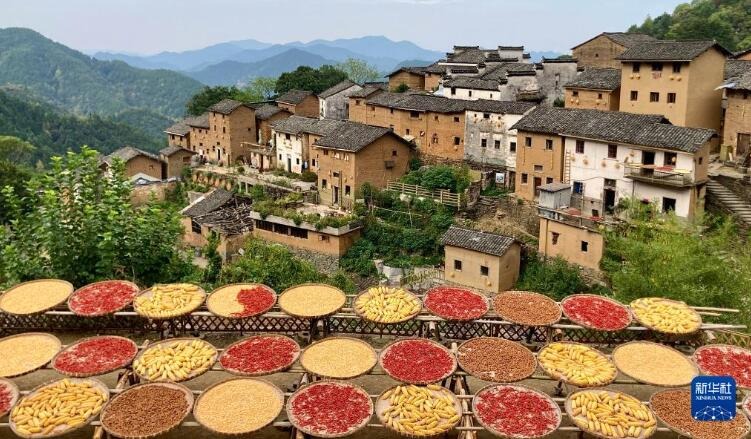

阳产土楼

皖南,随处可见粉墙黛瓦马头墙,有一处别样所在,那就是黄山市歙县阳产土楼村。

▲皖南乡村土楼(图片来源:新华社)

从游客中心到村子,有十来分钟的距离,虽然只到半山腰,空气明显地愈发清新。我们迈上台阶,一抬头,眼前瞬间开阔,一片赭红色的建筑跃入眼中。我忍不住惊呼,这到底是挂出来的画卷,还是实实在在的风景。

驻足细看,村子依山而建,一排排,一层层,密密麻麻,错落有致。此时,阳光正好,朝南的墙体上有赭红色的光在弹跳。隔坳相望,一幢幢民居呈长方体,以两、三层居多。房屋的窗户也是别致,个个位于墙面的顶端,且开孔很小。在随后的了解中获知,这类小且高的窗户主要是防火效果好,能延缓火势的蔓延。屋顶鱼鳞小瓦相叠,屋檐比别处伸得较长,也是为了防止雨水对泥墙体的冲刷。

我们订的是民宿,斗大招牌就在眼前,可在地无三尺平的山里,我们硬是上上下下绕了好一会才到。一放下背包,便兴冲冲地到村子里转悠。

我们沿着狭窄的小道,边走边看。村子里原住民很少,许多房子的外面荒草成片,看样子已经久无人住,但每处的外墙上都有一块歙县人民政府的牌子,上面有屋主的姓名,编号和“历史建筑”四个字。

走到一处稍微有些现代的建筑前,我们驻足很久,因为在墙体上有个硕大的红色篆体字,都不认识。恰有村民路过,看出我们疑惑,说道,这是“郑”字,我们村子里绝大部分人都是这个姓。我们恍然,难怪一路上的民宅墙上都是郑姓的村民。村民又说,这是曾是我们村子里的学校,小学、中学都在一起,现在的孩子们全部到镇上去了。

看我们是游客,村民一边走,一边和我们聊天,阳产的来历也慢慢清晰。

这是一座有300多年历史的古村落,为郑姓居地,郑姓先人于宋时由河南逃避战乱来安徽。某日,郑公狩猎到阳产,见其四面环山,山泉清澈,古木参天,认为是块风水宝地,决心率领全部族人迁移定居阳产,从此安于一隅,得以生息。

“阳产”一名,“阳”是面对阳光,“产”在当地方言是意为陡峭,整个村子建在山坡上,故而取名阳产。赭红色的墙体厚实,冬暖夏凉,在这一带,都流传着这么一句俗语:“有福之人歇土墙(即土楼)。”阳产土楼是皖南区域规模最大、保存最好的土楼群,也是我国历史建筑的重要文化遗产。

我们一边和老乡聊天,一边赏景,偶尔从小道边的房子里传来高声亮嗓,浓重的方言,可就是只闻其声,不见其影。我甚至转过屋角,还是见不到人——草木太过茂密。脚下的小径以外,草木中隐约还有一条小道,仰头而望,小道依山势,沿溪水,据了解,是古时村民通向山外的主要通道,距今有三百多年,现在,只有少许户外探险人员徒步经过。

晚上,我们在民宿要了几样山里的笋菜,又特地让做饭的大姐铲点锅巴——一进厨房,那口硕大的铁锅就让我动心。这个民宿的房子就是做饭大姐家的,现被城里人租来接待游客。大姐憨厚,努力用普通话和我们聊天。“我们山里人出山一趟不容易,盖房全部用山里的红壤黏土,加上竹片、松枝、石灰混合,然后用木棰夯实了。我们小的时候,都没见过城里的钢筋水泥,这里随便一幢房子,都几十上百年,住得舒服得很。”大姐一边说,一边用手拍拍外面的墙体,坚实的泥巴中,隐约有碎石片、竹木类的东西。

这个曾经上千人的村子里,现在只有92个人居住了,且多是老人。我问大姐,村子里的人越来越少,你们以后怎么办?大姐倚着门框,望着远山说,我们哪儿都不去,就在这里了。现在,越来越多外面的人喜欢这里,村子里没有人怎么行。她转头看着我们,笑了,你看,你们不是来了吗。

是的,我们来了,还会有更多的人来的。阳产土楼,遗世而独立。

(投稿邮箱:2469239598@qq.com,1600字以内。请注明①文题②真实姓名③银行户名④银行账户全称细到支行⑤账号⑥身份证号码⑦联系电话⑧联系地址。文责自负。转载请注明出处。)

编辑 徐向东 二审 向才志 三审 黄廉捷