[↑↑↑点击视频]

扎根中山,聚焦珠三角,

余松岩写活了一代中山人。

◆◆◆

“收了这造禾虫,我们就结婚……”

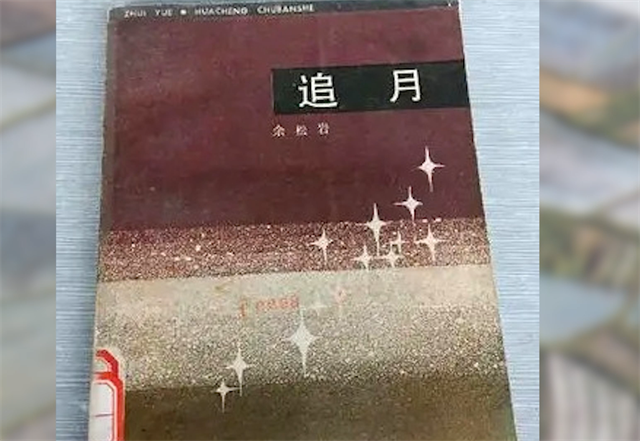

这是余松岩小说《追月》里,女主角唐清蓉对情人何猛水说的话。

《追月》写于1981年的中山,故事中的乡村情侣何猛水与唐清蓉最终因这禾虫产生了矛盾,何猛水选择牺牲个人利益,维护集体利益。

与这篇《追月》一样,小说家余松岩的大多数作品,均取材自他生活工作的地方——中山。他的作品展现了大量珠江三角洲的人文风物,包括当地风景、特产、方言、俚语等,让本地读者产生强烈的共鸣。

丨致力描写珠三角丨

中山市原文广新局局长郑集思视余松岩为恩师,他说,当年写珠江三角洲题材出色的有两人,一是陈残云,广州人,另一个就是余松岩;可以说,在陈残云之后把珠江三角洲写得最好的就是余松岩,他的小说接地气,富有生活气息,把当地农村生活写得真真切切。

“在珠三角地区,活路太多了。”郑集思不无感慨,“做文艺创作的人少,写小说的更少,直接描写这个地方人与事的更是少之又少。”由此可见,余松岩为这个地方写下100多篇作品的意义。

《三月红》 何廉 摄

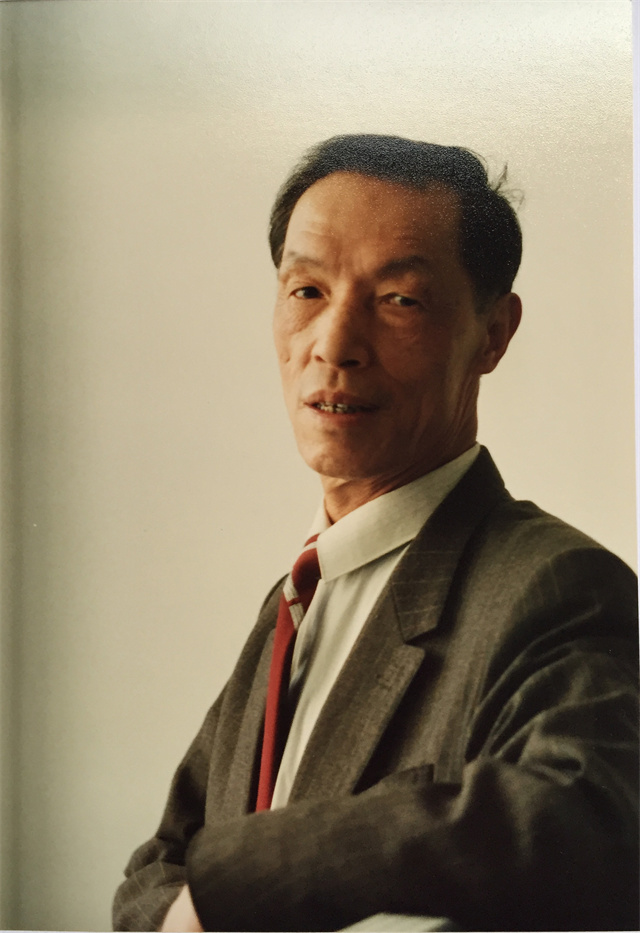

余松岩(1933—2003)原名余泳泉,江西省南昌市人,历任广东省作家协会文学院专业作家、中国作家协会会员、广东省作家协会理事,文学创作一级。余松岩从小在江西南丰县读书,民国37年(1948年)进厂当工人,1951年7月考入武汉中央税校中南分校,翌年6月结业分配到广东中山县,先后在税务、商业、农业、文化等部门工作,其间曾就读于湖北大学贸易经济系至毕业。1980年8月,余松岩调到广东省作家协会文学院从事专业创作,直到1990年代退休。

余松岩

他的处女作,是发表在1959年10月6日《羊城晚报》花地副刊上的散文《竹》。上世纪60年代,余松岩深入中山沙溪圣狮体验生活,写出了在全省具有重大影响力的代表作——报告文学《圣狮风雷》。此后,除了在“文化大革命”期间停笔5年外,他一直不间断地进行创作,发表短篇小说、散文、诗歌、报告文学等100多篇,中长篇小说共7部,创作或参与创作独幕剧3部、多幕剧5部。其出版的代表作有短篇小说集《追月》、中篇小说集《海花》和《漂流的爱》、剧本《靠山》、长篇报告文学《阔步走向世界》和中篇小说《生活的漩流》《生活的激流》《生活的潜流》。他的长篇历史小说《地火侠魂》获广东省第四届鲁迅文艺奖和广东省长篇小说大奖,《虹霓》获广东省第六届鲁迅文艺奖,散文《梅州观树》获1994年秦牧散文奖,并获意大利第二十三届蒙特罗国际文学特别奖。

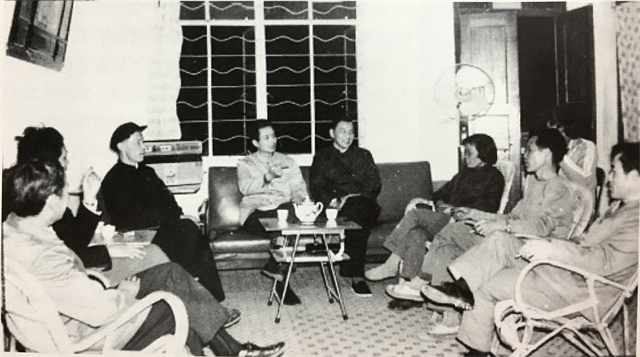

1987年,第一次“故乡水”征文比赛获奖者与评委合影。一排左四为余松岩。

文学评论家谢望新曾评论:“文革”后期,《海花》掀起了不小的“余松岩热”,是余松岩第一部真正显露创作才能的作品;粉碎“四人帮”后,余松岩主攻短篇小说,《追月》《接官记》《秋野之恋》在文学观念与文学表现水平上都已有很大进展;而《生活的漩流》《生活的激流》《生活的潜流》三部曲,是余松岩创作历程中很重要的作品,表现珠江三角洲所具有的特定的生存氛围。

《地火侠魂》则是描写中山翠亨人陆皓东的历史小说,郑集思回忆:在史料稀缺的情况下,余松岩大量阅读民国历史,搜集岭南民俗文化,不放过一个细节。

百花洲出版社的编辑展锋当年十分赞赏余松岩对地域文化的探索:他把抒情写意糅入整体氛围的渲染中,长于状写乡土人物中的淡淡诗意的生活,把对乡俗风情的描写融入对人物的总体刻画之中。

中山翠亨下沙。 何廉 摄

丨字里行间满是情丨

余松岩19岁从外省来到中山,一直在中山生活。好友回忆,他的广东话说得非常好,就连沙田话他都全部能听懂。他常常去乡下体验生活,观察细致入微,善于学习。

有一次,郑集思和余松岩去沙溪龙头环采风,但见河边开满龙眼花,余松岩立即紧拉着村民问,这龙眼花哪朵是雌花,哪朵是雄花,“他什么都问得很细。”郑集思说。

当年余松岩(左三)与中山县委宣传部长陈占勤一起采访中山靠劳动致富的第一位万元户孙浩广。

余松岩生前好友,中山民间文艺家、现年85岁的陈锦昌则说,最令他叹服的是余松岩在创作中的想象力。“当年我们经常和印刷厂打交道,那时和现在不一样,中山县那么多文件要印刷,全靠人手‘执字粒’,可见工人工作量之大,他们需要日夜开工。”一般人来写这个场景,可能会直接描写工人如何忙碌、如何认真,而余松岩却另辟蹊径,“他想象工人在搅拌颜料的意象当中,从不同颜色里仿佛看见各种人物。由此我觉得他真是很本事,能从文字的艺术形象当中去写事物。”

让陈锦昌记忆犹新的还有一次采风,他们去大涌陆泉沙(一个小岛)为文石耳的歌曲写歌词,当时那里种满甘蔗,岛上有一座碉楼,住着民兵。“我也住这里,当晚苦于没有灵感,我睡不着,只好起床走走,而当我一开门,发现如水的月色,马上有了感觉,我回头很快就写了‘明月当空照海疆,我为祖国守海防,白云飘在刺刀上,银河在我脚下淌’。这是我写的第一首歌词。余松岩后来看了,很是喜欢,特意对我说:‘陈锦昌,搞创作不单单是文字功夫,关键还是想象力,我们是靠形象去说明问题,而不是靠理论、标语、口号。’富有情感与想象,我觉得这是余松岩作品比许多人优秀的地方。”

余松岩和朋友合影,右三为余松岩,右四为杨干华,左二为王杏元。

丨写让大众能懂的文学丨

“余松岩是学财会的,他可以左手打算盘、右手同时记账,这是很厉害的。”郑集思回忆,由于他的工作特点,“他的创作构思严谨,滴水不漏,工整,对称。”他说,一般人认为,艺术源于感性,而真正了解艺术之后,就会认同艺术是出于理性的,是“在理性、思考与取舍之间,找到真情实感。”

“我长期生活的珠江三角洲,是风土人情颇具一格的水乡,位于穗港澳接合点的地理环境,使自然经济与商品经济、传统观念与现代意识常在这里撞击,迸射炫目的火花。因而我的作品多有这一特点的自然流露。”这是余松岩在一篇自传里的原话,既道出他作品的特点,也道出了中山的特性。

今日中山,竹排村。 记者 孙俊军 摄

谈到创作,余松岩有自己的坚持:“我从来认为小说的表现手法应该多样,随着时代的变化而变化,并努力追求。但我亦认为万变中应有一样不变,就是大多数工农读者能够看懂,不至于读后如堕五里雾中。”

他用自己的笔,留住了这方水土在某个历史时期的鲜活色彩,让今人得以窥见一代中山人的真性情。

◆出品:中共中山市委宣传部 中山市人民政府新闻办公室

◆制作:中山日报社 中山+

◆总监制:伍学标

◆监制:徐小江 程明盛

◆统筹:陈浩勤 廖薇

◆文+、脚本、编导/记者 詹琪琳 廖薇

◆视频拍摄:记者 冯明旻 陈家杰

◆视频后期:彭磊铿

◆配音:米朵

◆视频封面设计:翟莉莉

◆历史图片:由中共中山市委党史研究室、中山出版提供

◆图+2:记者 孙俊军 赵学民

◆编辑:廖薇

◆二审:谢琼

◆三审:岳才瑛

◆素材来源:中山日报 中山出版 中共中山市委党史研究室