[↑↑↑点击视频]

何福友的一生与咸水歌紧密相连

他是中山民歌改革的主力之一

他的歌曲被人传唱至今

中山咸水歌,国家级非物质文化遗产。

说到咸水歌的传承,离不开一位传奇的民歌手——何福友,他一生创作了三千多首作品,其长句咸水歌堪称一绝,是中山市第一位广东省音乐家协会会员。 对于自己的身世,何福友以“苦水育种,糖水淋秧”形象概括因新中国成立给他带来的命运改变。他对咸水歌的热爱,正如他在《我是沙田民歌手》中所表达的:“唱到白头不退休”。

◆◆◆

丨“苦水育种,糖水淋秧”丨

“夜宿基堤望北斗,日间乞唱数门楼。”

何福友的童年是在苦难中度过的,他本姓陈,出生于中山县斗门六乡。他的父亲陈华仔给地主打长工,一家人过着贫寒的生活。陈华仔常常以唱咸水歌消愁解闷,是当地小有名气的咸水歌歌手。何福友自幼耳濡目染,也爱上了咸水歌。

日寇侵略中国,何福友的家被烧光,父母因贫病交迫先后离世。成为孤儿的何福友只能靠父亲教授的咸水歌,加上一些自创的歌词,过着唱歌乞讨的日子。流浪的生活无依无靠,何福友给自己起了个“水流柴”的名号。后来他被坦洲何姓农户收养,改名何福友,但生活依然困苦。

1949年,新中国成立,何福友的生活也迎来了新篇章。他结合自身的苦难经历,编唱咸水歌,向群众宣传党和政府的政策,鼓舞大家参与建设。他那接地气的歌词、生动形象的演唱深入人心。

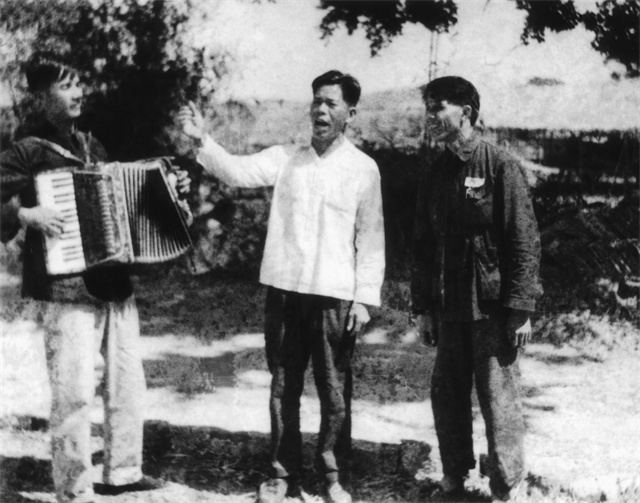

1959年,著名歌手梁容胜(中)与何福友(右)练习对歌,黄德尧(左)手风琴伴奏。

工作队见以咸水歌作宣传的效果很好,便让何福友记录下咸水歌的歌词,可何福友只读过两年书,识字不多,所唱的咸水歌大都是“爆肚”(即兴演唱)。工作队的同志只好让人在旁记录。何福友为了不麻烦他人,决心学习写字。他白天务农劳动,晚上上夜校读书。功夫不负有心人,他很快能执笔自行写下歌词。人们称赞自学成才的他为“农民秀才”。

20世纪60年代,水乡姑娘和当地村民在田里劳动。 傅宝荣摄于坦洲。

曾与何福友一起共事的陈锦昌说,在新中国成立前,除了一些叙述性的长篇民歌,如《拆蔗寮》等,流传有一些手抄本外,农民唱歌基本上是即兴,想到哪就唱到哪,是何福友等民歌手带头,将宣传党的中心工作的民歌写在纸上,形成“歌纸”,让歌曲流传更广。

丨“笔不离手,歌不离口”丨

何福友擅于从生活中提炼艺术语言。许多民歌手都盛赞他的歌曲“生动形象”“朗朗上口”。

梁社金是著名民歌手梁容胜的儿子,他回忆道,当年何福友来家中吃饭,在菜地里随口就能唱出一首咸水歌谜语:“乜嘢花开蝴蝶样,花开结籽尺多长?他让我去猜,原来何伯伯说的是豆角。”

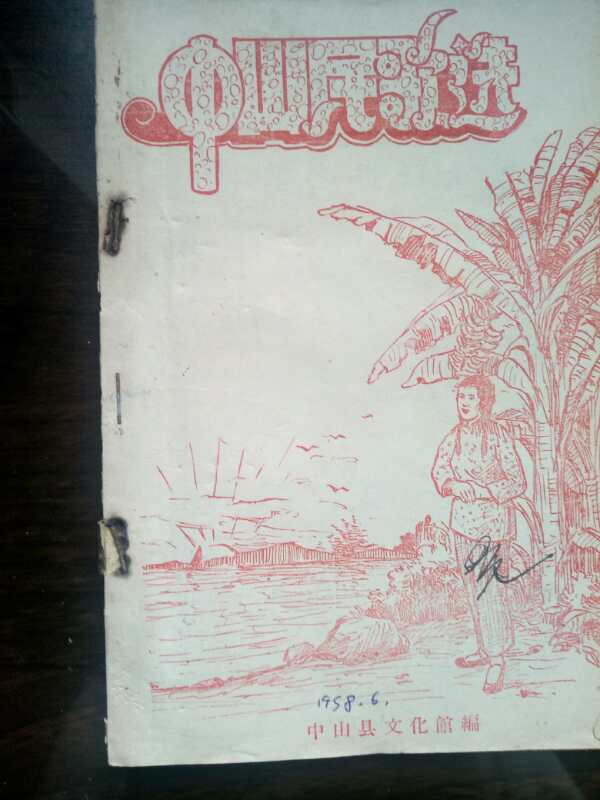

早期的《中山民歌选》

“我们要写一首反映渔民开船出海的歌曲。”陈锦昌当时问何福友,用什么来形容人们不怕风浪、能在船上站稳。”“何福友脱口而出,桅杆斗!”陈锦昌解释,这是两块夹住桅杆的厚木。何福友的精妙比喻让他拍案叫绝。

著名民歌手何福友演唱长句咸水歌。

全身心投入在咸水歌创作中的何福友“笔不离手,歌不离口”。由于其在文化工作上的优异表现,他先后被推荐出席全国青年文学创作者会议与全国教育和文化、卫生、体育、新闻方面社会主义建设先进单位和先进工作者代表大会(简称全国“文教系统”先代会)。一个泥腿子农民能得到如此荣誉,何福友过去不敢想象。满怀感慨的他,挥笔写下一首高堂歌《唱歌唱到北京城》。不久,它被刊登在《北京晚报》上。“何福友两上北京”也由此传为佳话。

1960年,何福友出席全国“文教系统”先代会的纪念章。 何容杰提供

“上京”的经历开阔了何福友的视野,他不断钻研,催生出更多脍炙人口、艺术性与思想性兼具的作品。传遍珠江三角洲的长句咸水歌《金斗湾》就是其中之一,从“道路难行,踢破脚公,磨损脚踭”到“座座水闸高插云头,永远断绝咸流”,它讲述了新中国成立以来,坦洲日新月异的变化,抒发了百姓生活苦尽甘来的喜悦,语言精炼生动。

今日坦洲“金斗湾”。

丨录制唱片 让民歌“出圈”丨

1961年,何福友参加广州音乐专科学校(星海音乐学院前身)举办的音乐基础知识培训班,同时也向学生们传授咸水歌,让更多人萌生了对咸水歌的兴趣。这期间,恰好中国唱片公司决定制作一张广东民歌唱片,何福友、梁三妹、吴志辉和梁容胜参与了录制。这是咸水歌第一次被录入唱片。何福友与同样上过北京演唱咸水歌的著名民歌手梁容胜强强联手,他们对唱的古腔高堂歌《钓鱼仔》展现出优美的长拖腔与高难度技巧。

坦洲咸水歌陈列馆内展示的灌录有咸水歌的第一张唱碟(78转的黑胶碟)。

这张唱片大受好评,掀起咸水歌活动的新热潮。民歌手们受到明星式的追捧,水乡人民纷纷模仿他们的唱腔。陈锦昌回忆,何福友每次下乡,总是与当地农民同食、同住、同劳动、同欢乐,所到之处,必有歌声悠扬,群众文化活动如火如荼。

尽管,在文化大革命期间,民歌一度黯然失声,但在1971年这年,中山县主管群众文化的干部从中央电视台播放的改革腔陕北民歌《山丹丹花红艳艳》中捕捉到一丝新气息。20世纪70年代起,民歌改革让中山民歌的种子“春风吹又生”。“我们以地方特色、歌种风格、时代气息三结合。”陈锦昌说,他与梁容胜、何福友等人组成了民歌改革小组。何福友的创作能力又一次得到发挥。他废寝忘食地工作,常常加班至深夜。

1976年广东省在中山召开广州语系民歌改革座谈会,会议期间部分与会代表在中山大桥桥头留影。

何福友是中山市第一位广东省音乐家协会会员。

如何写好一首民歌?“人家用过的好语句,尽量不要用在自己的作品上。”何福友十分看重歌曲的独创性,他撰文传授自己的创作秘诀:首先要遵循民歌的规律和特点,多用群众语言,歌词押韵;其次要深入生活,熟悉题材,注意生活的细节;另外,还要将浪漫与现实、情景与意境、作者和演唱相结合。

20世纪80年代,何福友(一排左二)与吴连友(一排右三)、梁三妹(一排右四)、吴志辉(二排右二)等民歌手合影。

何福友一直以“我是沙田民歌手”而引以为傲,从20世纪50年代到70年代,他以此为歌名,先后写了三首作品。时间跨越20年,历史背景与歌词内容均不相同,但咸水歌始终是他生命中不可或缺的一部分,正如他的歌词:“唱到白头不退休”。

20世纪80年代,何福友(左)与妻子梁带好(右)合影。

1993年,中山市将《中山民歌》唱碟作为记录“乡音”的礼品,送给了参与中山籍世界华侨华人代表大会的华侨们,何福友等中山民歌手的声音飘扬“出海”。1996年,何福友病逝。他参与创作的民歌,如《乡渡颂》《月下轻舟泛渔歌》《劈山引水吐明珠》等,已成为咸水歌中的“新经典”,被人们传唱至今。

2021年11月30日,坦洲镇裕州小学第八届“体艺节”暨咸水歌亲子大赛现场。

◆出品:中共中山市委宣传部 中山市人民政府新闻办公室

◆制作:中山日报社 中山+

◆总监制:伍学标

◆监制:徐小江 程明盛

◆统筹:陈浩勤 廖薇

◆导演、脚本、文+/记者 廖薇 见习生 胡力恒

◆图片和音频资料提供/何容结 路荆 中山市非物质文化遗产保护中心

◆鸣谢:中山市坦洲镇民歌协会

◆图+3/记者 廖薇

◆图+2、视频摄制/记者 陈家杰

◆编辑:廖薇

◆二审:孙俊军

◆三审:吴森林

◆素材来源:中山日报 中山出版