▲大手牵小手,邂逅两千多岁的蜡染

蜡染,古称“蜡缬”,是中国传统民族印染工艺之一,流传于世已有两千多年之久,2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

因一次前往贵州古寨的旅行,中山人梁慧谊邂逅了这一古老的艺术,并深深地爱上了它。随后,她面向亲子家庭开设蜡染艺术工作坊,吸引众多关注儿童艺术发展的家庭参与其中。2021年11月6日,在三溪幼儿园参与工作坊的家长们牵着孩子的手,共同在这一片深沉的湛蓝中画下各自的梦想。

中国是发现最早出土蜡染作品的国家,最有代表性的实物佐证是新疆博物馆所藏的东汉时期的棉布蜡染。在唐代张萱名画《捣练图》中描绘的几个妇女的衣裙,也可见这种工艺。目前,蜡染在中国贵州的布依族和苗族中依然十分盛行,《贵州通志》:"用蜡绘画于布而染之,既去蜡,则花纹如绘。" 蜡染早已融入苗族人的生活,广泛可见于他们的服饰和生活用品中。中山人梁慧谊希望,这一抹深沉的蓝色也能给热爱艺术的家庭带来生活的趣味。

看她的演示,蜡染的步骤并不复杂,先是选取适当的织物,如棉麻质地的T恤、布袋等,在上面用笔画上自己喜欢的图案,再用蜡刀上蜡。她选用的蜡是蜂蜡,熔化后带有丝丝甜味。她提醒我们,蜡刀不要蘸蜡过多,以水质感为佳,上蜡时手势要轻缓,还要注意不要接触高温蜡油,以免烫伤。

用蜡将图案覆盖后,就可以将织物扔进装有染料的大缸中,充分浸泡,浸泡的时间越长,最后的蓝色也慧越深。

当日所用的蓝染是由板蓝根上的蓝草制作而成,自带植物芬芳。大桶中,它粘稠得犹如蓝色的芝麻糊。梁慧谊说,制作这么一大桶蓝染也很费功夫,通过网上购买现成的染料,给他们节省了不少时间成本。

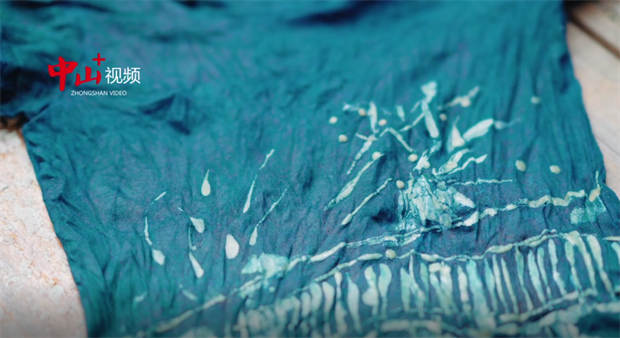

织物入染一段时间后便被捞出,放入沸水中去蜡。最后,靛蓝色的背景显露出各色白色花纹。因蜡凝结时因收缩或经揉搓,会产生裂纹,当染料渗入其中,成品的花纹会产生一些不规则的纹理,斑驳自然,尽显手工的拙朴。

刚煮出来的织布蓝中带绿,放置在阳光下晾晒,肉眼可见,5至10分钟的功夫,它们就开始由绿变蓝。冬日暖阳下,这一片湛蓝犹如翻腾的海浪,伴随着孩子的笑声,微风中清波荡漾。

每一件蜡染作品都是独特的,展现着每一个家庭的天马行空,记录下这个被爱与艺术熏染的美好时刻。

蜡染工艺步骤

1. 绘画,用笔在布上勾画出自己喜欢的图案。

2. 上蜡,选用的蜡有三种:蜂蜡、石蜡、木蜡和白蜡。将蜡熔化后, 用蜡刀蘸蜡液,在白布上依图描画。

3. 染色,将涂好蜡的布浸入染缸,蓝色的深浅因浸泡时间而异。

4. 脱蜡,将染好色的布经过几次冲洗,投入沸水中煮, 脱去蜡质。

5. 晒干,将布晾晒在太阳地下,等待晾干。

◆中山日报云媒体中心

◆本期统筹、文+/ 记者 廖薇

◆图+7、视频摄制/ 黄艺杰

◆编辑:廖薇

◆二审:孙俊军

◆三审:陈浩勤

◆素材来源:中山日报