烟雨南山

“出门见南山,引领意无限。秀色难为名,苍翠日在眼。有时白云起,天际自舒卷。”这是唐代大诗人李白《望终南山寄紫阁隐者》里的妙句。诗意是:走出家门,抬头可见城外终南山,山色青翠,勾起了诗人无穷的思绪和美妙的怀想。读到这首诗,我自然会想起家乡,因为我的家乡也有这样一座诗意的南山。

我的家乡是著名的瓷都景德镇,南山座落于城市南郊,古称象山、又称沙陀山。穿越瓷都的母亲河昌江流至南山脚下、汇集南河转折向西浩浩荡荡向鄱阳湖流去。南山虽不高,却山青水碧而毓秀,灵秀之气炯然。古语云:山不在高,有神则明;水不在深,有仙则灵。家乡的南山因无神迹,亦无仙踪,故南山隐匿于景德镇这座千年瓷城万千辉煌之烟火下,默默而无世人所知了。

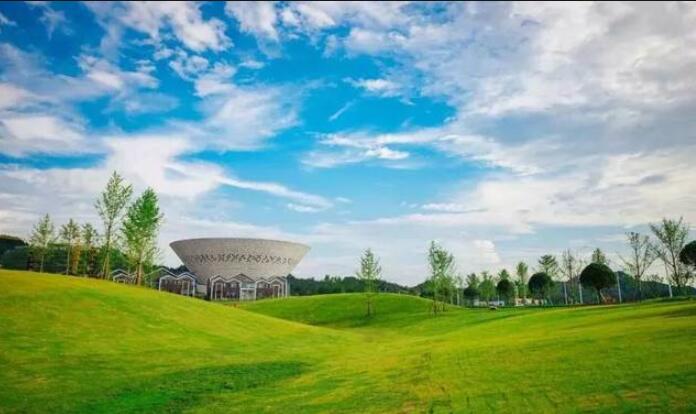

南山有天然的朴素之美是值得抒写的。如果你是位诗人,你那双深沉的眼睛总会发现她有名山大川容纳万物的气韵;如果你是位画家,你那双灵巧的画笔肯定能在此捕捉到古代诗文所描写的山水风景。春天,这里云雾缭绕、春山如黛、风景绮丽;夏天,这里万木葱葱,野花竟俏,一望尽绿;待到秋天,这里更是野桂飘香,枫林尽染、景象万千;至于冬天,这里又是一番景象了,半山披雪半山黄,满山玉树结银花,看之心动,看之神往。春夏的南山如同一首诗,秋冬的南山是一幅画。

南山曾负盛名,以烟雨壮观而被明清文士推选为景德镇昌江八景,美其名曰:象山雨霁。此外,这里曾经是景德镇重要的瓷器集散地之一,昔日的江边码头运瓷船千帆蔽日,人来人往,一派繁忙,景德镇瓷器正是从这里出发“器走天下”而誉满世界。

“在景德镇瓷窑鼎盛时期,有瓷窑烟囱130余座,烧造瓷器时,窑烟袅绕,窑烟随风飘散至南山,犹如雾海茫茫,在阴云天气更觉远近山峦罩上一层薄纱。如遇天雨恰似“湖山烟雨”,一旦太阳初露,景色异常秀丽,雾气弥漫,在阳光折射下,倍觉清新。”这是前人对“象山雨霁”景观的记叙。南山,寄托了勤劳的瓷都人对南山诗意的向往,可以说是早期景德镇的一张响亮的城市名片,瓷都文化的历史在这里积淀、酝酿。

随着岁月的远逝、地理环境的变迁,“象山雨霁”这一自然景观渐渐消失,留下的是瓷都人文历史里一段精彩的文字。直到有一个雨天,我在昌江大桥远望南山,联想到文字中描写的“象山雨霁”之壮观,我突然为南山浩渺的烟雨所吸引,我开始迷恋南山的烟雨。可惜呀!我和我的同龄人没有相机、也不善长丹青将这烟雨之秀定格,不过,天天见南山,春夏秋冬的南山烟雨早已深深地铭记在脑海,这恐怕是此生抹不去的记忆。

好久没有回家乡了,想起家乡就想起了南山,想起南山就想起了南山的烟雨,于是脑海就会出现这样的画面……

“呜……呜……”幽远悦耳的火车汽笛声划破了南山的宁静,满载游子的火车自西向东从南山脚下经过,火车就要进站了。随着火车缓缓消失,火车头喷薄而出的蒸汽,在南山脚形成了一道白色的环山玉带,玉带慢慢升腾变成一朵朵、一片片、一层层的云雾,萦绕山间,南山披上了一层薄纱。若遇淫雨霏霏,峰岭云烟笼罩,群峰时隐时现,山下江风怒号,江面山岳潜形,这是一幅“烟雨入南山,山水如墨染”宏大画卷。烟雨南山总是会引发我心旷神怡、思情溢怀、浮想翩翩的少年情怀。

南山于我而言总是可望不可及,每天从昌江大桥经过,远望南山总是有登山踏青、结伴远游的冲动,假如能深入南山腹地一睹山色之秀、在山顶俯瞰城市之美那该是一件多么赏心悦目的事啊!至今仍记得,当班主任宣布去南山春游野炊全班为之欢呼雀跃的场景。

第一次深入南山腹地,一下被山外桃园之清幽所吸引。惹人注目的是火红的杜鹃, 山顶、山岭、山谷、悬崖、山路、溪边都有怒放的杜鹃,一簇簇、一片片、一坡坡的红色,与山里的野花野草争春斗艳,远看真如花的海洋。

清泉是南山又一道最美的风景线。山上山下,所见山涧小泉似银带下挂、似飞花溅玉,流经山石发出潺潺水声,积水成潭碧绿清纯,潭有大有小、深浅不一,大潭有树竹环绕,旖旎迷人,小潭或在大石底部,或在花草掩映之中。水面平静得像一面镜子,倒映着青山树木,小鱼穿梭其间。正如课本所说“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。”掬一捧泉水入嘴,甘甜清凉、沁人心脾,登山的劳累一下消失得无影无踪。

南山有小径,曲折而崎岖,当地乡民形象地称之为“十八折”,也就是十八道弯的意思,我对山路转了多少道弯没有留意,留意的是脚下用青石板铺成的山路,山路一级级、或高或低,平平仄仄蜿蜒延伸,老师说,这条路通往几十公里以外的邻县乐平。“这条山路在以前是多么浩大的一项工程啊!”我能想象修路之艰辛。眼前的每一级石阶已经不完整、凹凸不平了,但棱角已磨得光滑无比,斑驳的青石路告诉我这里曾经繁荣的景象,这或许是商旅古道、或许是信使官道?已无从考证,但我知道这条山路是南山乡民的血脉延伸,承载着瓷都千秋文明和辉煌。在这里行走,厚重的历史沧桑感油然而生。

南山是座革命的山。1926 年2月上旬,中共景德镇第一个党小组在南山的沙陀庙召开成立会。

如果说昌江是瓷都人的母亲河,那么,南山便是瓷都人的父爱之山!关于南山,我知之甚少,我好像没有听过关于它的故事,作为家乡的南部屏障,南山用其一生一世的诗情画意守候瓷都千年。不经意间,它收藏了古代瓷都人在一捧丘陵上的创业故事,眼看着一个山头变成一个瓷村,几个瓷村演变成一座瓷镇,乃至今天的瓷都。母亲河昌江因他而转向,是他用父亲般伟岸、宽厚的身姿引导昌江向西注入到鄱阳湖,成就了千年瓷都瓷器外运的黄金水道,瓷因他而兴,镇因他而盛。(注:图文无关)

(请勿微信投稿。投稿邮箱:2469239598@qq.com,1600字以内。请一投一稿,并注明文体。文责自负。来稿请注明真实姓名、联系方式及银行账户全称、户名、账号等。)

◆中山日报社媒介拓展中心

◆图/新华社

◆编辑:徐向东

◆二审:韦多加

◆三审:魏礼军

◆素材来源:中山日报