画成于思

——评著名画家张成思其人其画

古之论画者:有“须入乎规矩之中,又超乎规矩之外”之说。耄耋之年的张成思就是这样,他从事绘画创作近六十年来,走出了一条独特的艺术道路。张成思起步于连环画和年画,后大成于中国人物画和山水画创作,现在专注于大型历史题材画的创作,间或山水与人物画。

张成思,1939年出生于辽宁盖县,中国美术家协会会员。他的艺术之路,起步于速写。20岁进入辽宁美术印刷厂工作,从此开始接触大量优秀的美术作品,在工作中临摹、学习、思考。“文革”后调入鲁迅美术学院工艺美术系及鲁迅美术学院附中教学。任教期间,张成思全面学习了中国传统绘画的表现手法,同时接触了西方油画的绘画特点,尤其是俄罗斯油画的创作特点,形成了他对于中西文化、艺术精神和绘画手法的系统认识。这些积累为他后来的创作提供了源源不断的动力。

在面向现实生活和继承传统的关系上,张成思不忽视传统,但始终坚持将“生活”放在艺术创作的第一位。他有选择性地继承了宋代古典写实传统的精华,以写实为基础,大胆行笔,线条扎实,细节生动,实现了主客观的和谐统一。

作为中国人物画家的张成思,他的作品是他人格的投影、心灵的展示、生命精神的直呈和美学的凝注。他的人物有形影常人可见,却造化无常,此中内美常人不见,张成思却能夺其神韵。多年来,他的艺术探索也一直围绕着在山水画中表现中国艺术精神的主题上。他通过综合各种表现手法的试验,不断加强空间上水墨和色彩的处理。他的山水画,真切感人,充满清新的气息:既源于传统的中国山水画,利用焦点透视突出前景,使之具有代入的真实感,又跳出中国山水画的技法,借助西方风景油画的特点,两相交融,于静谧无声的景色中潜藏和谐的律动,展现东方牧歌式的诗情画境。张成思的速写深根于他从事创作的六十年中,源于勤奋,成于勤奋。他的笔墨起伏,线条流动,各得其所。通过笔墨与造型、笔墨与精神层面的构建,使笔墨成为创作的富有内涵的表现力,完美诠释了张成思的文化追求和艺术理念。

张成思是一位与时俱进的画家,他以艺术实践和时代精神来检验传统,吸纳中国传统绘画、西方油画的营养,不断进行着艺术探索和实践。尤其是近年来创作了一系列重大历史题材画,其中《契丹与契丹文字》、《天骄》等享誉美术界。张成思的绘画成果,值得我们继续深入地研究、学习和借鉴。

第一部分 人物篇:以神化人

第一部分 人物篇:以神化人

黄宾虹先生言曰:“画人物最要者有三,一曰要有神气,二曰要有分别,三曰要能化”。张成思用毕生的精力探索和实践着“以神化人”的创作观。唐人仕女画就是其中之一,张成思笔下唐人仕女体态丰腴,神情雍容,他以细微的观察和写意的手法,将当时流行的女性服饰、发式及面妆造型特点予以精致地表现。唐代的张萱以擅绘贵族仕女著称,在中国画史上通常与另一位稍后于他的仕女画家周昉相提并论,作品有《虢国夫人游春图》卷和《捣练图》卷等。张成思从古代名家名作中汲取营养,并用唐三彩手法创作新的唐人仕女画。张成思的仕女画,散发着一种奔放、纵逸之美,令人叹为观止。他的唐人仕女画风格统一在内在的精神意蕴中,没有形式主义的玩味,却有豪放壮美的“万种风情”。画作的线条和色彩注重诗意,迥异于他人的唐人仕女画风,他的创作风格可以追溯到其连环画《赤壁之战》等作品中,并贯穿于后来。代表作有《踏春》《唐女游春系列》《佳人会友》等。

张成思的大型人物国画《天骄》,经过多年酝酿创作完成。这是一幅高2.24米、宽4.53米的重大题材的中国画作品。张成思站在当今时代的高度追思历史,寓深广的历史感于强烈的爱国主义之中;突现史实的片段,用略微俯视的角度作大构图,又用近镜头对成吉思汗的形象细微刻画。这是一幅史诗性的作品。

《天骄》描绘了成吉思汗和他领导下的英雄好汉们,整幅作品塑造了六十多个蒙古骑士的形象。为此,张成思花了极大精力阅历史典籍,从字里行间寻找可以利用的形象依据,并在理解人物的基础上尽可能地发挥其艺术想象力。张成思画成吉思汗有他自己的判断,既不将他画成蒙古民族的天神,也未表现其面南称尊的威仪,更不是简单地将其画成赳赳武夫,而是表现出其戎马倥偬、雄才大略的军事统帅形象。张成思画的两个摔跤手是在行军途中临时比赛,因此没有穿传统的“卓得戈”。画面中人弹奏蒙古族传统乐器马头琴,祝贺比赛。如果说《天骄》是张成思对蒙古民族历史追问的话,那么,更确切地说,它也是对蒙古民族形象世界的进一步发掘。张成思将画中的人物相貌、精神气度刻画得维妙维肖,如铜浇铁铸般的蒙古骑士,神态桀骜威严的形象跃然纸上。他们伫立在一起,观看蒙古族的搏克比赛。画面中心部位塑造了骁勇的成吉思汗形象,远处描绘了蒙古铁骑征战途中的景象,画得有声有势,成功再现了这个崛起于草原大漠的游牧民族,作品表现了蒙古民族在大漠风沙的磨砺下,在辽阔无垠的草原的哺育下所铸就的粗犷雄强又沉静刚毅的民族气质,生动地把蒙古民族乐观向上的精神表现了出来。《天骄》在构图以及表现手法上都进行了大胆的探索,为近年来中国历史画创作的一幅精品。

《契丹与契丹文字》可谓张成思的扛鼎之作,完成于2016年,现永久收藏于中国国家历史博物馆。“中华文明历史题材美术创作工程”专家委员会给予了极高的评价:“中国画《契丹与契丹文字》作品符合题材要求,主要表现中国古代契丹民族的游牧狩猎文化传统和尚武精神。画面以契丹萧太后的秋季‘捺钵’(行营)高台毡帐为中心,契丹族与汉族百官侍立两旁,旗帜上书写着契丹文字,契丹马队驮载虎、鹿等猎物呼啸而过。构图完整,气氛热烈、笔墨工细,色彩绚烂。经中华文明历史题材美术创作工程专家委员会投票评审验收通过,建议予以收藏。”

张成思创作《契丹与契丹文字》先后做了七次大的修改,完善了草图,历时三年创作完成。此画再现契丹国的盛强时期国主萧太后,在金秋时节聚会阅兵的一个宏大的场面。会场上的汉族官员着宋朝时的服装,契丹人则着民族服装,一队队一排排马队从点兵台前呼啸而过。其中旌旗前引仪仗威武,武士手托肩扛着猎物,簇拥着拉着战利品的驼车,在战鼓声中为宴庆助兴。在武士车骑的映衬下,画面最中央的黄罗伞盖格外耀眼,萧太后端装静怡而立,面部表情平和凝重,充满了自信。而她身边的人,都沉浸在欢乐的氛围之中,歌舞者之动,观看人之静,侍者的忙碌,皆被入微刻划,更有厨子的煎烹菜肴,酒坊中的烫煮烈酒,端送者的身影等等。画中仅中间这部分,就达百人之多,每个人的身份明确,举止得体,对穿着服饰、佩戴器物等都有精准的描绘。

《契丹与契丹文字》一画,除蜂拥的马队外,还画了一些助猎的鹰、犬,以及虎、熊、鹿、狍狩猎的战利品,分明在讲述这一个个人和猛禽搏斗的生动故事,使一个智慧剽悍、生猛坚韧的游牧民族生存繁衍的鼎盛时期得以艺术的再现。画中仅人物服装就有二百余种,装束各异的人物表情更令人叹为观止,显示出画家驾驭宏大场面和用艺术形象叙事的能力。

这幅作品,张成思采用了现实主义表现方法、传统工笔重彩技法和中国古代壁画的表现方法,严格遵照历史资料,力求艺术的再现契丹秋猎归来的庆典场面。张成思通过时尚和传统的构图方法相结合,将近中远三个层次的人物处理得恰到好处。画面在动与静、疏与密、主与次、远与近上节奏感鲜明,起伏跌宕中律动着强烈的诗韵。而远山古塔和屯扎的兵营,刻画出典型的历史环境,即是在绘画上取得了新的突破,也为研究契丹生存和繁衍的环境提供了具像的参考和佐证。而其中的历史元素,每处都有确凿翔实的历史资料佐证。创作前,张成思采取各种办法搜集相关资料,然后仔细研究筛选,大到人物服饰、发式、马具、车仗,小到耳环、饰品都有准确的依据。如契丹人髡发着圆领左衽窄袖长袍的特点,契丹的马具等均依据“基本形制乃因唐代马具而来”,应用在画面上的马具原型是博物馆里陈列的一些契丹马的出土马具散件展品,以及从辽代绘画、壁画资料中得到;在作品中有几个骑士的后腰上别着帽子的形象是根据辽代的绘画作品中借鉴而来;而马的前胸佩带的饰品则是从出土展示中的照片中得到;画面左侧的演艺击鼓的艺人和鼓的形象则参考了辽代墓室壁画中的形象;君王身后的桌子造型来源于内蒙古博物馆的展品;大帐屏风的铜饰龙风图案则取自辽代出土器物而来;画面中站成横排的武土的着装是依据孙机先生所著《中国古代的物质文化》一书中所提示的“辽代的甲与唐时区別不大,他们的圆形胄却为前代所不见,元代也用这种胄”(P387页),并依据图片资料创作而成。在整个作品创作过程中努力将所有资料经过艺术处理,使之自然的融入画面之中。为此,张成思先后数十次前往国内的有关博物馆考察核实。

张成思在表现历史人物的征途中不断攀越,这是他艺术生涯中最为壮丽的景观。一位画家,用自己的努力,把一个个遗存的记忆碎片拼接起来,再现了鲜活而生动契丹人的昨天,挽救了一个正在消逝民族的历史。尤其是让已经濒临灭绝的稀有文化符号,重新获得了生命。当一页古老的文明展现在历史时空时,实属难能可贵。

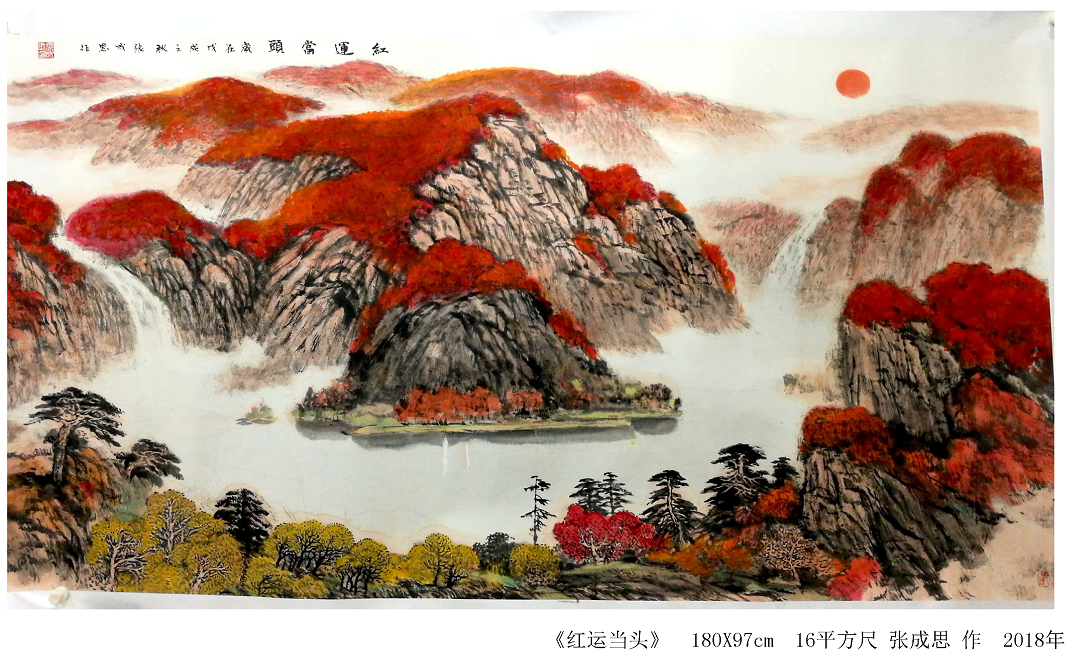

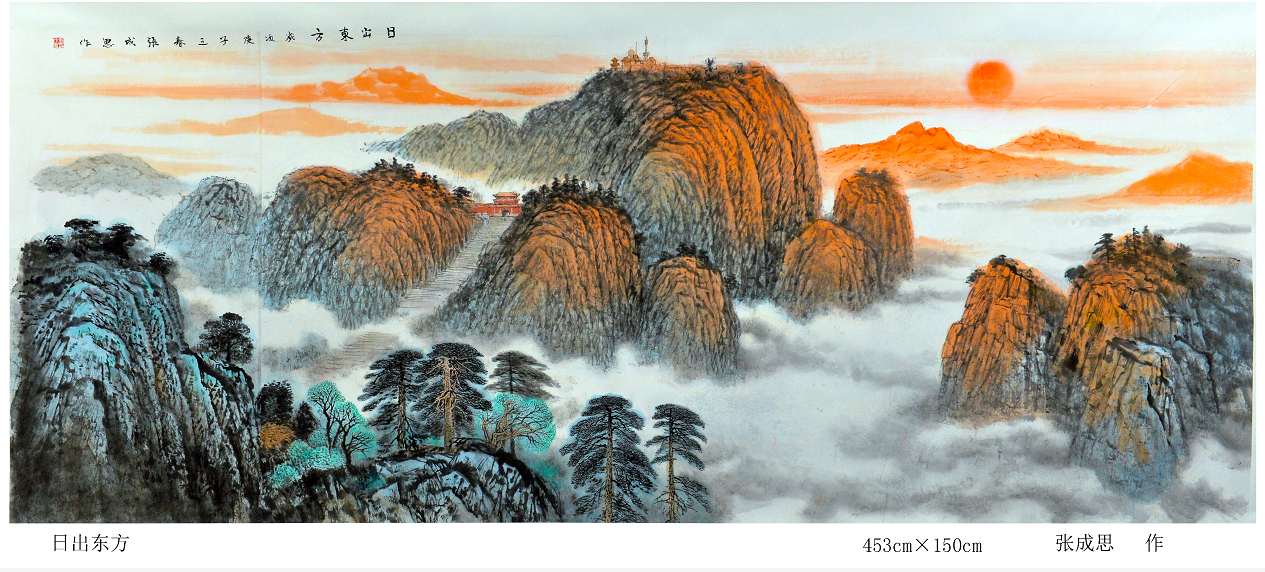

第二部分 山水篇:造化自然

中华大地,无山不美,无水不秀。多年来张成思的艺术探索一直围绕着在山水画里表现中国艺术精神的主题上。这是一种超越自我与大化同一的超逸精神。中国的艺术精神,有两个重要方面。一个是群体的执着精神:或以艺“载道”,着重反映并介入生活,称之为“神品”。另一个是个体的超逸精神,旨在表达自己的内心高峰,发挥其“畅神”也就是精神逍遥的职能,艺术地营造一种天人合一的画境,旨在表现一种被过滤了的现实、一种活泼的生命意识、一种升华了的精神境界,过去称之为“逸品”。

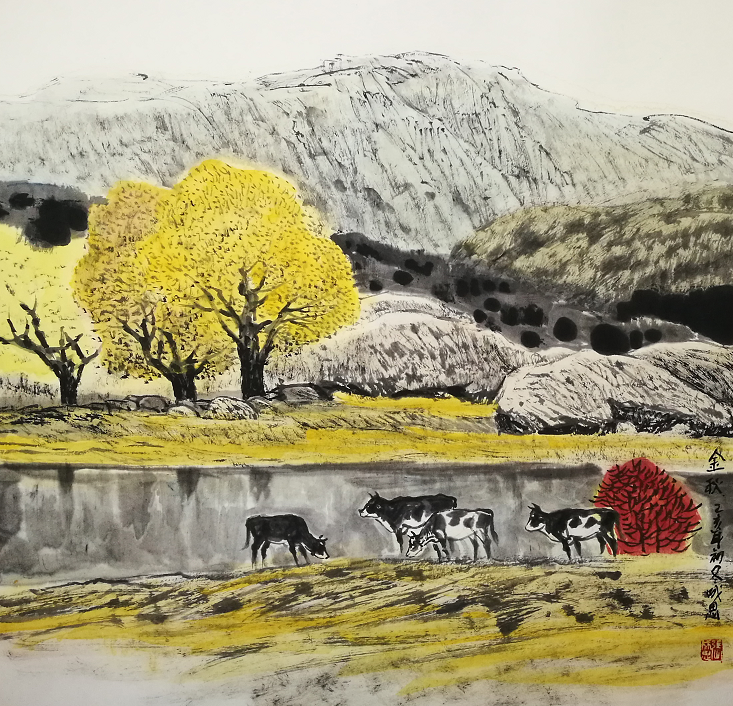

然而,张成思的山水画却把个体的“畅神”与净化升华的精神境界结合起来。疏淡和悦的山水画仿佛融进了生生不息的宇宙之中,自然的森林以及鹿、牛在那里自由自在地生长游息,呈现出虚静空明的灵光。

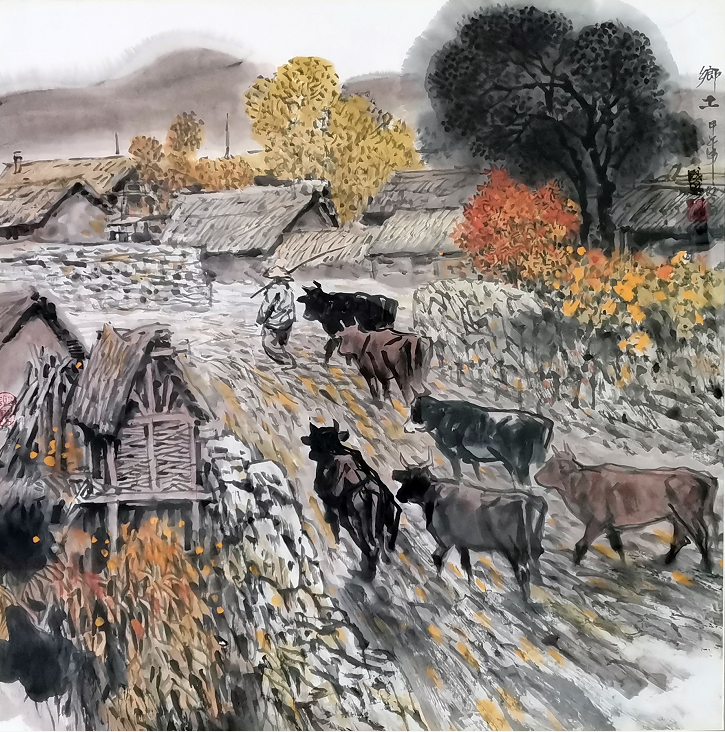

很多时候,画家是在追逐自己的内心世界。北方的小山村,错落有致的房舍,疏密参差的树木,起伏蜿蜒的小路,四季变幻的色彩,篱笆、牛栏、柴垛、水塘…这一切是那么自然平和协调、恬静。在张成思的笔下,这一切都流淌着家园乡土的温馨和魅力。张成思在多幅村头小景中反复画着归牧的牛群,或迎你而来,或离你而去,个个都表现出饱食后的悠然自得、从容不迫,使幽静的山村顿时增添了生气,并由此而引发了整个画面的律动,于是屋舍中似有人声,树木似有风动,水塘似有波纹,一切都有了生命。自然、平和、协调、恬静中透射着生机勃勃的生命状态。

在构图形式上,张成思惯于用人们欣赏自然景观的习惯视点来框定景物,以平实的构图基调,消除读者在画面前的心理距离,让读者不期然地走进画面,融入意境之中。在结构的经营上,张成思多用地平线、道路、篱笆、房舍、院墙、土坡等组织成几条大的平线或斜线,在画面中显示出总体的平衡,在大的平线斜线里再加插若干小的平线斜线以丰富画面,增加画面的灵动,避免构图的单一呆板。而安插在大的平线斜线中的树木房舍等又以丰富多变的造型和层次使画面的平直线变得隐蔽和含蓄,增强了画面的节奏感。张成思作品的构图一般都很饱满,但由于横线纵线的匠心组合、层次空间的调度安排,致使画面饱满丰富而不挤塞。正所谓“密不通风,疏可走马”!

张成思虽然是国画家,但具有油画家的色彩修养,他画过油画、水粉画,这使他的国画作品的色彩浑厚、沉稳又不失明丽,显现着中西合壁之妙。张成思绘画看似不讲究笔墨技巧,但张成思有张成思的笔墨,他的笔墨只为塑造形体。线条也好,笔墨也好,色彩也好,皆各得其所,为张成思独具风格的作品服务。

由于西方风景油画家对他的影响。譬如,康斯泰勃尔、希什金、列维坦、格里采等。他的《长白山地下森林》《晨曦》《杨树林》《初春》《森林之晨》《金谷鹿鸣》《溪水》等作品,无疑更容易使人想到上述欧洲风景油画的神韵。当然,这里所营造的虚静、空寂的氛围,也可以视为融汇中西方文化的中国画家的艺术内省。张成思的技法接近于欧洲的风景油画作品。焦点透视突出了前景高大的森林,推远了林间的村舍和牛群鹿群细腻的写实画法,使之具有带入的真实感。然而,这些情景交融的意境,又区别于一般的西方风景油画。画中成功地描写了森林村舍与动物静谧无声的景色潜藏着和谐的律动,平静的春水与森林里的鹿群、牛群更萦绕着东方牧歌式的诗情。

《初春》《金谷鹿鸣》等作品渗透着张成思的精神情怀,表达了张成思对土地的依恋,对脱离世俗的自然生活的向往。田园生活在中国古人的生活里是一种境界,也是人们向往和追求的精神家园。其实,张成思充当了世俗的反抗者,体现出旷达、淡泊的情怀。他是真正地被那片森林、溪水、村舍、鹿群、牛群所感动所吸引,他无法抵挡美好田园的诱惑。

张成思把北方乡间景物描绘得如此生机勃勃而又凝练厚重,皆因融于他血液里的地域文化因素使然。地域性的民间文化、民间意识,积淀于他的文化心理结构中,使他的表现民俗民间风情和原生态农民生活的画作中,有着匀称装饰美的构图,色彩浓烈却不突兀,造型奔放舒展且简单化统一,在尽显北方民间文化特质的同时,也表现出极强的艺术把控力。

“幽情秀骨,思在天地”,可谓契默造化、简约深静,这是张成思的山水画的特点。他把握住了森林、鹿、牛的自然与生命景象,脱形悦影、一气呵成地呈现宇宙生命和自我的心灵——音乐感的生命和心灵。画面背后的生动气韵,就是中国文化精神即至动而和谐的宇宙观,生生不息的生命观的艺术呈现。作为一位艺术家,张成思的特质首先表现在对大自然的生命活力的高度敏感。当这种敏感与他独特的自然情怀融为一体的时候,他的笔墨境界便表现出了浓郁的东方诗意和温馨的人间情怀。

第三部分 速写篇:神妙拘法

拘于法,不能全用笔之神;离于法,无以尽用笔之妙。张成思深入生活,起步于速写,亦得益于对传统线描的愈来深入的理解和选择。他画的连环画《张作案演义》《赤壁之战》等即是这种选择。在鲁迅美院任教时,他经常带领学生去画生活中的人物动势,也曾到音乐学院舞蹈系画学员练功的场面。这样通过教学给自己打下了坚实的速写基础和人体结构知识。没有这个基础是无法创作这样生动的人物动势。当然他今天追求的不只是画出一般的生活速写,他把记忆和联想揉进作品,已经形成了相当成熟的艺术自觉。

近代艺术大师马蒂斯说:“我无法通过忠实地复制来传达我的感情,也无法逐一地描绘树叶的那种通用的语言来传达我的感情,我只有自己与它同化之后,才能传达我的感情。”与对象同化,把画家从对象的特征之中激发起来的感受同画家本人的特性结合起来,融进更多丰富的认识和感情,这样才可能创作出具有画家独特禀赋的艺术品。张成思优秀的人体动势速写就具有了这方面的特点。他是从整体的构思出发,把对象画得更为理想更加唯美。张成思的速写把体操运动员、舞蹈演员的刚健妩媚、婀娜多姿的动作表现得很充分。尤其那些有一定生活情调情境的速写,表达了运动员、演员生活中更富于抒情味的独特元素。画出人与人之间、动作与动作之间、人与艺术之间的内在联系。

画家就是进行图像流转的中间媒介,画家对现实通过思考、加工、提炼、取舍、整理以后才能转化为精神产品,这个过程体现着画家的能力和修养。张成思在这方面表现了他卓越的才能。他善于把客观的对象进行整合、归纳,使两种图像形似神聚。这个过程考验着画家对生活的理解力,反映了画家热烈的激情与沉静的思考相融合的能力,无疑,张成思是做到了。

对线条的熟练运用是速写的核心功力,也是张成思这些速写作品形式上的主要特点。面对纷纭复杂的客观物象,张成思在头脑里进行梳理之后,完全用线条把梳理的结果表现出来。他用线条的长短、曲直、点顿疏密把景物重新编织在纸上,形成有节奏有韵律的画面。梳理张成思在创作中关于“树”的表现,我们会发现:画家用短小交错的线条表现春日老树新发的细枝;又有中国画技法的双勾表现夏天的阔叶;用疏点、密点或稍稍上弯、下弯、上扬、下垂的各种短线表现不知名的杂树叶丛。丰富而多变、生动又活泼,充分显示了张成思在速写中对线条的驾驭能力。准确、简约、认真、优美的构图与造型是张成思速写的又一个特点。他善于在生活场景中选取画面,巧妙把握景物中房舍、树木、流泉、山石、动物、人物的位置,前后、左、右、上、下、虚、实布置得当,呼应、揖让配置得体,画面上绝无偏失、拥塞、空泛之弊。他对物象的造型把握得也很到位,既不强调无意义的夸张变化,又能把对象画得准确真实而又优美,突出强调不同物体的个性及韵味。

张成思画中的牛、马、鹿、狗、鸡、鸭、人物都是以点景的形式出现。并非为画面主体,但张成思笔下的线条绝不敷衍潦草或似是而非,画得精确、生动又姿态万方。这些动物或人物的出现,往往成了作品的点睛之笔。从张成思的速写中,我们好像为他这些年创作出许多优秀作品的原因找出了一部分答案。从这些速写中我们看到了张成思的修养,看到了他对自然界原生态物象的领悟能力和穿透思维,从而窥见他深厚的生活阅历和艺术内心。

张成思的创作,蕴含着个体修炼多年的艺术积淀而形成的艺术精神——通过对民族、历史、乡土等人文景观、自然风物的艺术性把握,用一幅幅具有思想厚度和学术深度的作品为标识,成为一位学养扎实、修为厚重,具有学者风范的艺术家。张成思的画作外在特征平实质朴,表现方式也没有惊世骇俗之处,却呈现出特有的文化内涵。就是以朴实而鲜明的艺术形象,精致入微的刻画,生动的叙事风格,来凸显主题思想。而他的艺术人生,则是以强烈的历史责任感为引领,以不倦的人生追求为动力。张成思生活阅历深厚,理想与志趣高远,艺术把握能力精湛,他的作品能够到达的境界,既是文本的艺术境界,也是创作主体的人生境界。

》》》链接

画家简介

张成思,中国美术家协会会员,辽宁美术出版社书画院副院长。

1977年任教于鲁迅美术学院工艺系及鲁美附中,1982年调入辽宁美术出版社,任《美术大观》编辑。副编审。四十多年来编辑出版了大量的美术作品。曾获新闻出版系统全国优秀编辑称号,同时创作发表了很多连环画,年画,中国画和插图等美术作品。其中尤以中国画,人物画和田园山水画见长,曾多次参加全国美术大展获奖,并多次赴日本,韩国,新加坡等地举办画展。2016年合作中国画作品《契丹与契丹文字》入选“中华文明历史题材美术创作工程”。

◆中山日报新媒体中心

◆编辑:徐向东

◆二审:彭晓剑

◆三审:岳才瑛

◆素材来源: 中山日报