林徽因选择了理科男的他

01

林徽因出生时,手上攥的并不是一把好牌。

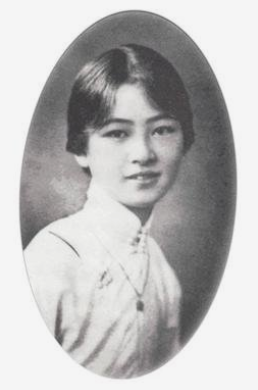

1904年,林徽因生于杭州,父亲林长民留过洋、参加过革命,后出任司法部长,声望极高。

母亲何雪媛却是续弦,一个小作坊主的女儿,没什么文化。

婚后,何雪媛生下一男两女,只有林徽因活了下来。她性格急躁,不善女工,很快便被林长民冷落。

不久后,林长民娶了上海程姓女子。程乖巧伶俐,很讨林长民欢心,一连生下几个儿子,林家更是看重。

这时,林徽因只能随母亲搬到后院。在前院的热闹声中,母亲整日郁郁寡欢,在孤苦中度日如年。

出于嫉恨,她常跟人吵嘴。

可悲的是,林长民对她不闻不问,任其腐烂。

这都被林徽因看在眼里。她说:“我爱父亲,却恨他对母亲的无情。”

大家族的是是非非,逼得林徽因早熟。她同情母亲,又可怜她不争气。

所以,很小的年纪她就明白:要是不做一个独立、自由的人,长大之后,必然像母亲一样受气、怨恨、遭受嘲弄。

跟母亲搬到逼仄的后院,林徽因并未怨恨命运给自己的不公。

相反,她从小个性开朗,什么都愿意尝试。

7岁能帮父亲通信,8岁能教弟弟念诗,待到青春期时,又出落得清秀美丽,对生活和艺术充满热望,彻底将林长民的注意力给夺了过去。

于是,1921年初夏,林长民远赴欧洲时,带上了林徽因。

他带着这位“天才少女”游历数国,一路看文化古迹,看工厂、报馆、博物馆,让她充分吸收新世界的养分。

回到伦敦后,林长民交游不断,常常顾不上女儿。

林徽因就成了父亲客厅的女主人,若有人前来拜访,她总能得体招待。

就在这时,一个人敲响了她的房门。

02

1920年,正在留学的徐志摩去拜见林长民。没想到两人一见如故,徐志摩从此成了林家常客。

随着拜访次数增多,徐志摩对林徽因也越发喜爱。

那一年,林徽因16岁,徐志摩24岁。

他发现她不仅相貌出众,且聪颖可爱,对艺术有极高的领悟。她追求独立的内在,更是满足了他对新女性的所有幻想。

当时,受父母之命,徐志摩已经和张幼仪结婚六年。他嫌弃她是个守旧的妇人。

林徽因的出现,自然使他对爱情有了更加迅疾强烈的渴望。

徐志摩有广博的见识和奔放的性情,正处在浪漫年纪的林徽因,心中也是有过幻想的。

不过,徐志摩向她表达爱意时,她却感到一阵惶惑。

首先,自己才16岁,两人年纪相差悬殊;其次,徐志摩已有家室,女人在婚姻里吃的苦,她看得还少吗?母亲就是受害者,自己又怎能去伤害别人?

不可否认,林徽因欣赏徐志摩的才情,但年仅16岁的她,又迅速读懂了徐志摩大胆表白背后的动因。

时隔多年后,她对女儿说:“志摩当初爱的并不是真正的我,而是他用诗人的浪漫情绪想象出来的林徽因。”

在感情面前,林徽因是不愿盲目的。

她希望能掌握情感,而不是反过来被情感操控。情火虽撩人,但也容易烧身。最终,她选择婉拒了徐志摩。

这样清醒的人,可谓少之又少。

03

1921年,在没通知徐志摩的情况下,林徽因毅然回国。不久后,她见到了梁启超的儿子,梁思成。

梁思成自幼受到严格教导,无论从家世、人格、精神上,都远胜于同辈。

他14岁进清华读书,不但成绩优异,还做过《清华年报》美术编辑,成立过清华管乐队,甚至将《世界史纲》译成了中文。

待林徽因回国,梁思成每天都去看她,带她出游,与她交心。

梁思成没有那么热烈奔放,却有足够的宽厚包容,有他的智趣、幽默。他待人谦和,温润如玉,跟林徽因在一起时,总能仔细理解她所思所想。

无论文化出身,还是个人兴趣,两人都有聊不完的话题。

1923年国耻日,梁思成骑摩托和弟弟上街游行,行至长安街,不幸被汽车撞倒。

弟弟伤轻,很快出院,思成却大伤筋骨,从此落下残疾。梁思成住院,林徽因每天都去探病。

当时正值初夏,梁思成行动不便,躺久了一身热汗,林徽因一点也不避讳,帮他揩面擦身,照顾得无微不至。

而此时,徐志摩仍未放弃对林徽因的追逐。林徽因回国后,徐志摩异常痛苦,迅速结束了他和张幼仪的婚姻,而且公布了离婚讯息。

1922年,他回到国内,写下了那个著名的句子:“我将于茫茫人海中访我唯一灵魂之伴侣,得之,我幸;不得,我命。”

面对徐志摩的强大攻势,林徽因必须作出选择。

04

无论感情还是事业,林徽因从来清楚自己的方向。

当初在英国游学,经女房东介绍,她对建筑产生了兴趣。认识梁思成后,梁思成打算去美国留学。

林徽因便告诉他说:“以后我准备学习建筑。”

梁思成根本不懂:“你是说house(房子),还是building(建筑物)?”林徽因笑道:“更准确地说,应该是architecture(建筑学)!”

就这样,梁思成决定了一生事业的方向。

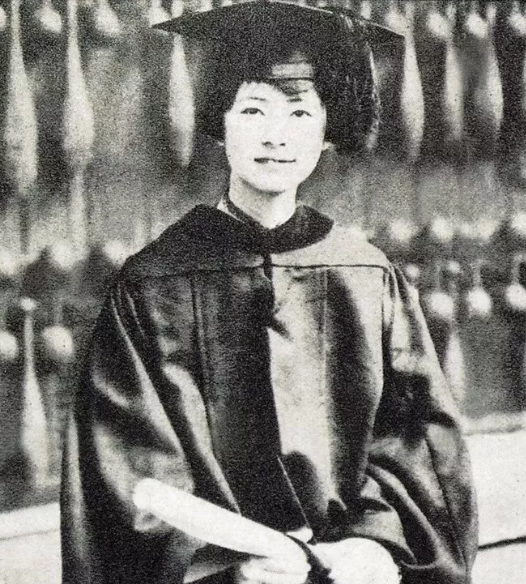

两人到美国后,才知道宾夕法尼亚大学建筑系不收女学生。可林徽因并没有因此放弃,她先跑去美术系注册,然后同时选修了建筑系的全部课程。

短短一年时间,林徽因就当上了建筑系设计课助理,下半学期,又成为建筑设计课的辅导员。

想想都不可思议,1927年,林徽因不但拿到美术系学士学位,还如愿以偿地学完了建筑系的课。

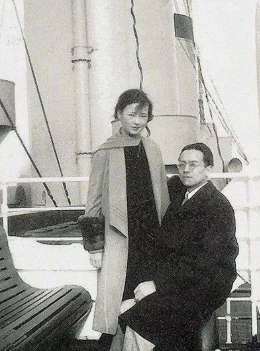

次年3月,林徽因穿着自己设计的婚纱,跟梁思成步入了婚姻的殿堂。从此厮守一生。

当时,林徽因身边的追求者大有人在。

结婚当晚,梁思成忍不住问:“你为什么选了我?”聪明如林徽因答道:“你准备好了吗?我要用一生去回答你。”

早在1924年泰戈尔访华之际,为了追求林徽因,徐志摩特意请她作陪,还让诗人巨擘泰戈尔求情,力图挽回林徽因的心。

可最终,林徽因还是服从于理性。对于徐志摩有诗意的个性,她欣赏多过爱恋。

她深知,和一个多情的人在一起,未来太不可测。

梁思成没有那么浪漫,没有那么多风花雪月,但她看得很清楚,自己要嫁的这个男人,性情宽厚、胸怀坦荡,愿意跟自己选择同一份事业。

这样的人,才值得把一生的爱,都交付给他。

不得不说,林徽因爱得很聪明。

05

然而,经无数乱七八糟的风月之笔一写,三人间的这段情感纠葛,最后竟成了林徽因“绿茶”的佐证。

这里面被渲染最多的,便是“电报门”事件。

“电报门”的说法,出自陈巨来的《安持人物琐忆》,书中说:突然有一天,徐志摩接到林徽因来自美国的电报,林说自己“心情寂寞,希望你能回一封电报安慰我,让我略得温暖”。

徐志摩拿到电报,兴冲冲地写了段长文去电报局发,不料发电报的人一看说:“先生,今天已经是第五个人给这位小姐发电报了!”

徐志摩不信,拿过前4份一看,居然都是自己留美的同学,回去气了个半死。

先不说《安持人物琐忆》这本书错漏百出,据知乎网友马前卒考证,这个故事根本站不住脚。

首先,1930年,上海才有直通美国的电报,那时林徽因早已回国。

其次,就算当时林徽因发电报,也只能转从香港。

这个电报成本,一个字高达4元。

当时林长民中流弹而死,林徽因和梁思成全靠梁家给生活费,她若是给5个国内男友发电报,少说都是上百元。

而徐志摩呢,因与陆小曼纠缠,家中断了接济,还要兼职赚外快,哪有闲钱去发一篇长文安慰?

林徽因要是真的从美国往上海群发过这样的电报,恐怕首先不是绿茶,而是智障。

第二个“绿茶”佐证,便是飞机骨骸。

1931年11月19日,林徽因在北京协和礼堂讲建筑学,徐志摩非去不可,结果飞机失事,不幸身亡。

经过与丈夫梁思成商议,夫妇二人决定拾回一片飞机残骸,挂在室内做以纪念。

却被好事者定性为林徽因余情未了。

其实对林徽因而言,这是非常自然的情感。

16岁那年,徐志摩为她打开了文学大门,她虽然拒绝了他的表白,却在之后的岁月里与之探讨艺术,成为知己。

每次林徽因家群雄聚会,徐志摩也是座上宾之一。

对于这份情感,梁思成给予了足够的尊重和包容。

对于失去这样一位精神友伴,林徽因确实感到无比悲痛。

但在给胡适的信中,她也坚决表明了态度:

“我的教育是旧的,我变不出什么新的人来,我只要‘对得起’人——爹娘、丈夫、儿子等等……这几天思念志摩得很。但是他如果活着,恐怕我待他仍不能改。也许那就是我不够爱他的缘故,也就是我爱我现在的家在一切之上的确证。”

徐志摩与林徽因在伦敦的恋情,早就经多方否认,连写文章讥讽过林徽因的冰心都说:“林徽因是大家闺秀,怎么可能跟有妇之夫谈恋爱?”

后来,儿子梁从诫回忆母亲时说:

1929年,母亲与他重聚。这时母亲早已不是伦敦那个梳小辫子的女孩,在各方面都已成熟。徐志摩此时对母亲的感情,也越过了浪漫的幻想,变得沉重而深化。尽管母亲后来也说过,徐志摩的情趣中有时也露出某种俗气,她并不欣赏,但是这没有妨碍他们彼此成为知音。而且徐志摩也一直是我父亲的挚友。

第三个“绿茶”佐证,则出自林洙的书。

作为梁思成的续弦妻子,她说了这样一个故事:1932年,梁思成从外地调查回去,林徽因突然哭着说:“我同时爱上了两个人,一个你一个老金,我该怎么办?”梁思成一听,说:“你是自由的,你要是选择老金,我就退出,祝你们幸福。”金岳霖一听,便说:“看来还是思成爱你啊,应当退出的人是我。”

然而这故事只有孤证,经后人以资料对比,又不大可信。

为何?因为在《金岳霖文集》第4卷中,金岳霖自己都说:“1931年,我有机会到美国留学一年。”

徐志摩在《小眉札记》里更记录下一笔:“老金他们7月20离北平,他们极抱憾,行前不能见你。”

可见1931年7月到1932年间,金岳霖赴哈佛补习数理逻辑,时间长达一年。

而在这之前,他这位“不婚主义者”一直跟外国女友同居试婚,林徽因一直在香山养病,两人总共也没见上几面,不知如何莫名其妙就爱上了。

06

其实很早便有人看不惯林徽因的做派。

1933年,冰心写下一篇《我们太太的客厅》,文中的那位太太,自恋、虚荣,整日沉迷在男宾客的恭维之中。

文章一刊发,激起读者无限的遐想。

但林徽因看了文章,并不恼怒。

她正从山西考察古建筑回来,只托人给冰心带了一瓶老陈醋。

也不怪林徽因招人恨,那时候,整日围聚在梁家客厅里的,都是胡适这样大有名头的男性。

多年后,时常参与文化沙龙的费正清回忆说:“林徽因是具有创造才华的作家、诗人,交际起来又洋溢着迷人的魅力。她所在的任何场合,所有人总是围绕着她转。”

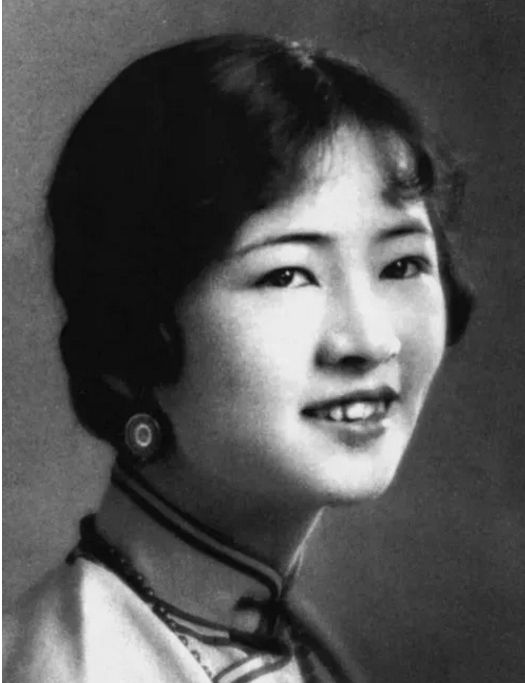

首先,提及林徽因的容貌、气质,许多人都是溢美之词。

作家萧乾的夫人说:“林徽因是我生平见过的最令人神往的东方美人。她的美在于神韵,天生丽质和超人才智与后天高深的教育相得益彰。”

即使“情敌”林洙也慨叹:“她是我见过的最有风度的女子。一举一动、一言一谈,都充满了美感与热情。”

再者,林徽因的才情,亦是众人称羡的焦点。无论文学、绘画、设计还是建筑,任一话题,她都信手拈来。

在香山养病时,林徽因曾发表大量小说、诗歌、散文,还撰写过话剧,犹如一股清新的风扫过文坛。

泰戈尔访华,她被上流社会惊叹为“人艳如花”。她去燕京大学演讲,整个学校都为之疯迷。

冯唐假装给梁思成写信时都说:“如果现在街面上这些才女叫才女,那么李清照、张爱玲或者你老婆转世,你我需要为她们再造一个汉语名词。”

但诗歌也好,绘画也罢,都不过是林徽因闲时摘得的情味,并不是她一生最最重视的事情。

一如金岳霖称赞她的美貌,说她是“林下美人”时,她当即回驳道:“真讨厌,什么美人不美人的,好像一个女人就没有什么事可做,只配作摆设似的!

在她心底,爱之最深切的,是建筑。(注:文章所述及观点不代表本报)

(文棚面向全球华人开放,供作者、读者转发推送。其“写手”栏目向全国征集好稿,凡当月阅读量达6000次,编辑部打赏50元/篇,12000次则打赏100元/篇;优秀作品可以参加季赛和年度总决赛。请一投一稿,并注明文体。投稿邮箱:2469239598@qq.com,1600字以内;来稿无错别字,正确使用“得、的、地”。文责自负。来稿请注明真实姓名、联系方式及银行账户全称、户名、账号等。)

◆中山日报新媒体中心

◆编辑:徐向东

◆二审:曾淑花

◆三审:魏礼军

◆素材来源: 中山日报