【↓↓↓】点击音频听本书内容选读,

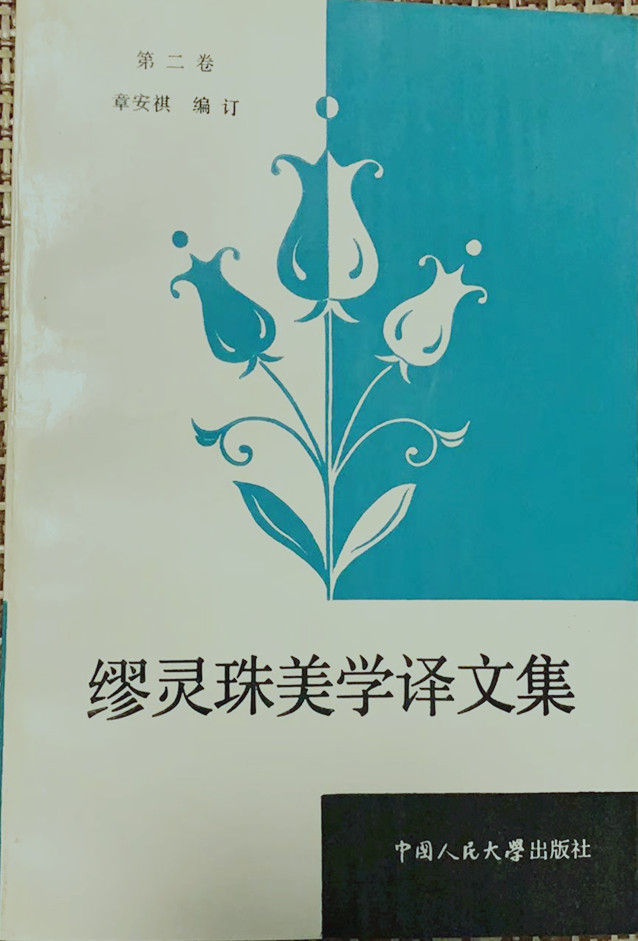

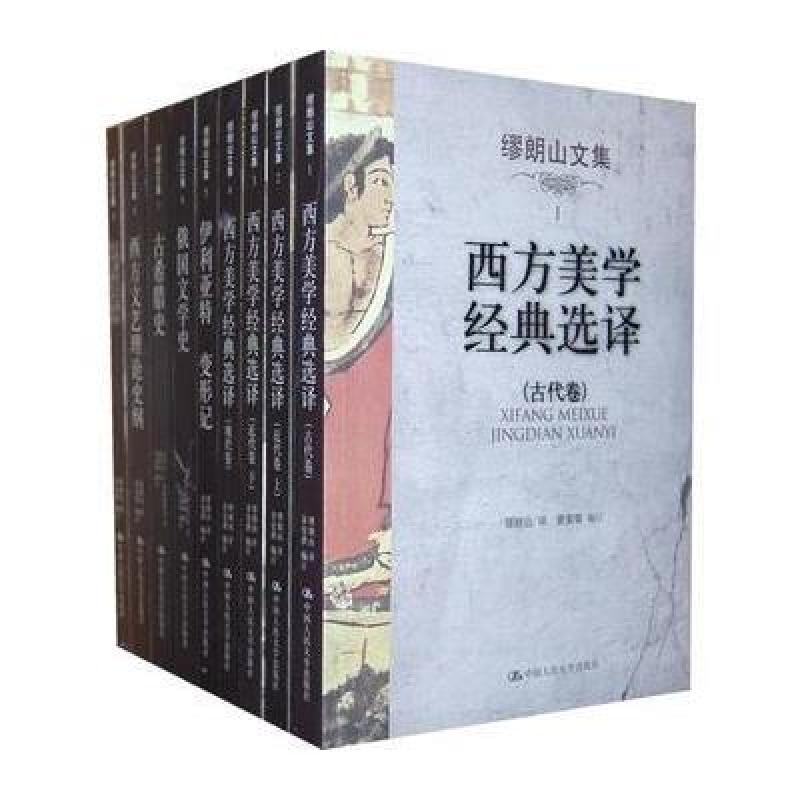

跟翻译名家缪灵珠先生在美学中散步~

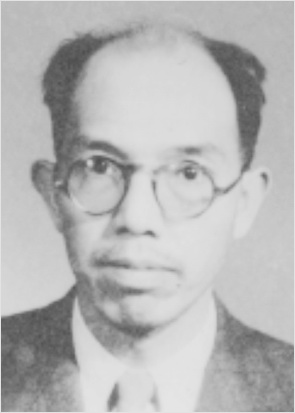

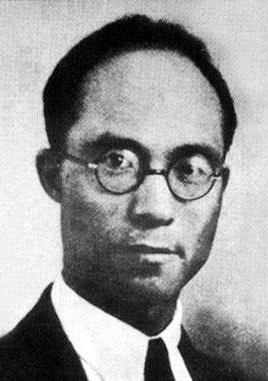

缪朗山(1910.5.18-1978.7.28),笔名灵珠,广东中山人。历任武汉大学外文系教授、香港大学英国文学系教授、北京大学西语系教授、中国社科院文学研究所研究员,著名翻译家和西方文艺理论史研究专家。这几年,笔者在阅读中慢慢搜集到一些缪朗山教授的资料,本文试着从几个不同视角,尽量还原这位中山籍翻译家一生的部分片断。

缪朗山

丨儿子眼中的父亲丨

据缪朗山先生的儿子缪铁夷的回忆文章《回忆爸爸缪朗山》一文的记载,缪朗山于1910年5月18日生于广东省中山县,后举家迁往澳门。因为家贫,12岁在南洋烟草公司当学徒。后来一位美国商人看到他异常聪慧就资助缪朗山学习英、法、德等外语。凭借自己的天分和后天的努力,缪朗山在二十多岁时就担任了澳门圣罗萨教会中学的校长,期间他帮助过一位犹太学者魏纳解决生活上的困难,慢慢两个人成了朋友,缪朗山主动提出向魏纳学习古希腊语和数学。缪铁夷回忆说:“父亲精通古希腊、拉丁、英、俄、德、法、日等多种语言文字,爸爸能够精通德语,是得益于背下了两本书《浮士德》和《资本论》”。这一方面说明缪朗山先生确实是天资聪慧,虚心好学,有着超强的记忆力;另一方面,能掌握并精通这么多国家的语言文字,基本上是缪朗山先生努力自学的结果。缪朗山先生年轻时家庭贫困,没有接受过正规教育,属于自学成才的典范。

澳门在上世纪三四十年代是爱国华侨支持抗日救亡的重要基地,缪朗山先生在澳门时期带领学生积极参与抗日救亡运动,因为此他也给自己惹了不少麻烦。先是被教会指责,缪朗山先生愤而辞去校长职务。后又受到日本特务威胁,他只能被迫离开澳门,前往桂林参加了由郭沫若和李济深领导的抗日宣传队。在桂林,缪朗山先生结识了一大批爱国知识分子,如汤晓丹、于立君等,特别是认识了美学家朱光潜先生。当时,朱光潜先生表示有机会请他到武汉大学任教。

上世纪40年代澳门风景水彩画。

1944年,桂林沦陷,缪朗山一家流亡到重庆。为了生存,缪朗山在电线杆上张贴教授外语的小广告,这个广告被在桂林结识的汤晓丹看到了,汤晓丹当时在重庆的中央电影制片厂工作,就推荐缪朗山到中央电影制片厂教外语。在电影厂工作期间,缪朗山凭借自己精通多种外语的优势,翻译了一些外国影片,得到了厂长的赏识,没想到厂长原来是中统的特务头子,要给缪朗山封军衔并力邀他加入中统。缪朗山不敢直接拒绝,就装病拖延时间准备逃走。恰在这时,朱光潜先生来信,说武汉大学目前正好有个空缺教席,邀请缪朗山到武大任教。缪朗山带着全家就这样离开了重庆,溯江而上前往乐山武汉大学。

抗战胜利后,武大要迁回武汉,学校发了一笔路费,但是一家人都要跟着去武汉,路费明显不够。缪朗山只能在重庆中苏文化协会工作了一段时间,攒够了路费才来到武汉。

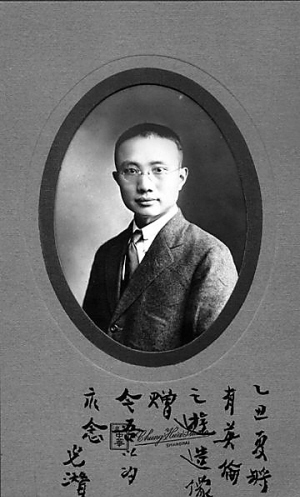

朱光潜

丨同事日记中的密友丨

重回珞珈山的武大,这时也发生了很多变化。朱光潜先生辞去了武大外文系系主任的职务,前往北平北京大学西语系任教。武大文学院院长刘永济与吴宓是挚友,刘永济力邀吴宓到武大担任外文系主任。出于朋友情谊,再加上朱光潜先生也极力邀请吴宓来武大接替他的位置,吴宓最终答应前来武大担任外文系主任。吴宓在来武大前,任教于成都的四川大学外文系。据《吴宓日记》记载,1946年8月20日7时30分,吴宓搭邮车离开成都,于8月21日深夜11时抵达重庆。在重庆,吴宓历经多重困难,在朋友的帮助下终于办好了重庆前往武汉的机票。8月30日7时5分前往武汉的飞机在重庆珊瑚坝机场起飞,于10时整降落武昌。经过短暂休整,8月31日中午,吴宓终于平安抵达武汉大学。

《吴宓日记》1946年9月4日记载:“夕访田德望夫妇,遇缪朗山、石声汉、叶瑛携眷到校。6-7热水长盆浴,楼上并有抽水马桶。7:00晚饭”。这是缪朗山先生第一次出现在吴宓的日记中,通过《吴宓日记》,我们也知道了缪朗山一家到达武汉大学的确切时间是在1946年9月4日。此后,缪朗山的名字多次出现在吴宓日记中。

1947.2.23 星期天 晴 夕,顾学颉来送文稿,并还书。《实用文字学》二册,未还。又缪朗山、梁园东来,以王世杰日前解决校潮代电,独不列文学院长名,岂乘机逼济或讥济辞职耶?宜谋应付之方。云云。明晨宓询济,济谓此电偶尔漏列,乃出疏忽,并无深意。云云。

1947.3.13 星期四 晴 暖 君超起,款待早餐后,宓步行,由乡间小道回校,约9:30抵。至娴宅,携大成至上海银行缴学费。遇桂夫人许海澜来视两孩。又遇君允,同至合作社。偕君允同访缪朗山、戴镏龄。

1947.4.1星期二 阴 风 9:00代娴上《应用英文》,而学生已退去。10-11代娴上《现代英文》。访缪朗山夫妇。

从以上三则吴宓日记的内容来看,吴宓和缪朗山在武大的交往是很频繁的,两人经常互相串门聊天,切磋学问,商讨系内事务,关系较为密切。1947年5月6日至1947年7月12日的吴宓日记,因“文革”被抄走后丢失,所以从1947年4月1日吴宓日记记载访缪朗山之后,直到吴宓1947年7月21日的日记中才再次出现了缪朗山的名字。

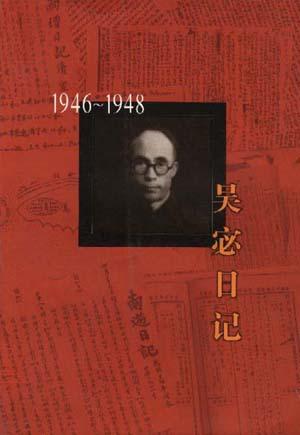

吴宓

丨学生眼中的老师丨

台湾大学外文系教授齐邦媛在抗战时期就读于武汉大学,在她的记忆文学《巨流河》中,详细记述了缪朗山在武大任教时的情况。齐邦媛在武大外文系就读期间,有一门必修课“俄国文学”,这门课就是由缪朗山教授开设的。

年轻时代的齐邦媛。

在书中,齐邦媛写道:“在现代文学课上首次认识了缪朗山教授。在那几年,他大约是对学生最有魅力的人了。他的课很受学生欢迎。缪先生身体壮硕,声音洪亮,对俄国文学确有研究,所以授课演讲内容丰富,上课时如上舞台,走过来跑过去,从不踱步,脸上都是表情,开口即是谐语,一男同学形容他是“大珠小珠落铁盘”。他热切地介绍高尔基的《母亲》、肖洛霍夫的《静静的顿河》和伊凡• 冈察洛夫的《奥勃洛莫夫》,此书是一本极精彩的写懒人之书,说到那贵族懒人的仆人,因为太懒,伸出的手掌和鞋底一样脏,缪教授居然把他的破鞋脱下一只与手掌并列-在他之前和之后,我从未见过那么起劲的教书人”。

从齐邦媛先生的描述中,我们可以看出,缪朗山教授的课在武大颇受学生的欢迎,不仅授课内容丰富、声音洪亮、幽默风趣、充满激情,全情投入,他讲课更像表演一样,表情和肢体语言都很丰富,对学生有着极强的吸引力。难怪几十年后,齐邦媛先生对缪朗山教授当年的授课情景的回忆还如此清晰,印象深刻。

丨缪朗山与武大“六·一惨案”丨

缪朗山教授口才极好,讲起来口若悬河,学生极爱上他的课。但是,这个善说能说的特长也给他自己惹了不少麻烦,真正的祸从口出。在澳门当校长时,他就因宣传抗日被迫离开澳门,流亡桂林。后来到武大任教,他更喜欢在课堂、演讲、座谈中抨击时事,并积极参加学生运动,发表抗日救国演说。这不仅引起了武大部分同事对他的不满与批评,更是受到了警备司令部的警告,不允许他再发表演说。

齐邦媛对于这一点在《巨流河》中也有描述:“那一年,一九四五年秋季到一九四六年夏,他还很顾及课程的内容与进度,守住了文学教授的本分。但回到珞珈山,缪教授的课演变成了三分之一文学,三分之二政治。外文系师资刚复员,还不够充实时,他的舞台扩张至全校。那是一种潮流,一种趋势,几乎没有人敢公开批评他的言论”。

抗战胜利后,回到珞珈山的缪朗山,积极投入学生运动,多次对学生发表反战演讲,早已成为特务机关的眼中钉肉中刺。“六·一惨案”发生前,武汉的“反内战、反饥饿”学生大游行、大罢课运动此起彼伏。当“六·二反内战日”的号召传到武汉时,武大的学生自治组织准备相应号召,与全国的学生组织在六月二日同时行动。这都为“六·一惨案”的发生埋下了伏笔。

晚年的齐邦媛。

齐邦媛在《巨流河》中对“六·一惨案”也有记述:“六·一惨案发生在那一日清晨大约六点钟。男生宿舍靠校门的那一幢,有同学起床洗脸,发现门口停了几辆军车,荷枪实弹的士兵正把缪朗山教授带上车。他大声求救,一些学生冲出去阻拦,拉扯之间,兵士开枪,立刻有三人中枪倒地死亡,有一人手里还抓着脸盆,受伤者数人”。

武汉大学“六·一”惨案纪念亭。

“六·一惨案”中除了三名被枪杀的学生,另有一名校工和两名学生受重伤,十六名学生受轻伤,哲学系金克木教授、历史系梁园东教授、机械系主任刘颖教授、外文系缪朗山教授及中文系的朱君允五人被逮捕,还有一名助教,十一名学生,一名技工,两名学徒也同时被捕。

缪朗山教授被捕后,外文系主任吴宓教授积极奔走营救,后被释放。吴宓教授亲自护送缪朗山教授到机场,缪朗山教授乘飞机离开武汉前往香港避难。

离开武汉之后的情况,《吴宓日记》中也有部分记载。47年7月21日日记记载:“1947.7.21 星期一 晴 食二煮蛋。发杨宗翰函。9-11办公。汗渖。济告:缪不聘”。7月23日日记:“1947.7.23 星期三 晴 晨,读法文。9-11办公。聘书均发出。(缪无)。晚,冯少岩君久步谈,述其冤愤。济来,谈缪聘”。所谓缪不聘指的是刘永济告诉吴宓,学校决定下个学期不再聘任缪朗山。为缪朗山教授聘任一事,吴宓与文学院院长刘永济商量对策,与学校交涉,没少奔波操心。

8月16日日记:“1947.8.16 星期六 晴 晨函缪朗山(灵珠)。香港坚道二十号,楼下。复其七月十一日、二十九日港函,又夫人郑春元七月初抵粤来函。及昨致济函。详述与学校交涉,聘书始于八月五日发出,并托朱光潜在北平为谋教职始末”。经过吴宓的努力,缪朗山终于保住了武大的教职,得到了聘书。

武汉大学老校舍。

除了为缪朗山续聘一事操心外,吴宓还为缪朗山代领薪金、邮寄各种聘书和单据等。9月12日的日记记述:“1947.9.12 星期五 晴 9-11办公。宓领到武大八月份薪津馀款$16900、办公费90000,又部聘教授八至十二月薪六百二十元。研究费一千元。及八月份补加成数,共44100均领现款。又代缪朗山领七月薪津等项未领之数$663200,存工矿银行。即于下午函缪告知,并寄去结单、收据等”。9月13日的日记:“1947.9.13 星期六 阴 微雨 下午复缪朗山九月四日港函(香港九龙信箱一七七二号),私寄与其聘书三三九九号。又托商赴港讲学事”。

缪朗山虽然得到了武汉大学的续聘,但是他并没有再回到武汉,而是留在了香港,在胡乔木的领导下协助共产党办报纸。1949年3月,中共中央统战部租了一条英国轮船,将逃亡香港的部分爱国民主人士接到北平,缪朗山就在其中。从此,缪朗山终于结束了颠沛流离的逃亡生活,定居在了北平。

(本文作者为中山市文艺批评家协会理事)

◆中山日报新媒体中心

◆统筹/ 廖薇

◆音频朗读/米朵

◆音频配乐/实习生 唐雨澄

◆文+/刘先龙

◆图+/网络图片

◆编辑:廖薇

◆二审:蓝运良

◆三审:岳才瑛

◆素材来源:中山日报