远去的碉楼

一次时空相遇,竟相隔三百年!前不久,在赴阳春文学采风时,我与一座古碉楼不期而遇,并被它的雄伟和厚重所吸引。碉楼今还在,斯人却杳矣!每座远去的碉楼,或许都藏着一段不为人知的故事。

地处潭水西南方的湖边村,四周群山环抱,潭水河静静绕村而过,与三甲、八甲两镇相邻,历来有“一村连三镇”之称。村前大王岭,乃当地第二高峰,更有“一山连三地”之说,分别与阳西、电白接壤,据说隐约可闻三地鸡犬声。

明朝成化年间,湖边村吴姓始祖举家从福建汀州迁至广东梅县,再到阳春八甲开基散叶,至五代裔孙应纲时迁至湖边村,开始买地置业,家业倍增,良田千顷,富甲一方。

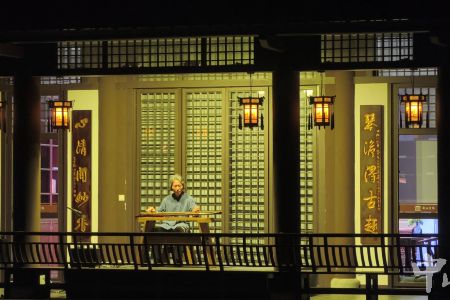

村内志粹吴公祠,由先祖吴志粹旧宅改建而成。近400年过去了,宗祠主体结构保存完好,仍屹立不倒,成为阳春现存为数不多的古建筑之一。祠堂占地近八亩,分为上座、中座、下座三间连廊大屋,以条石柱为托,青砖木瓦结构,属典型广府民居建筑风格。公祠内外,镬耳高耸,柱石高竖,雕梁画栋,飞檐翘角,浮雕精美,壁画惟肖,竟栩栩如生,无不展现古代建筑工匠严谨的规划和精湛的技艺。

在志粹吴公祠后,耸立着一座近300年历史的古碉楼--国泰楼。该楼气势磅礴、肃穆辉煌,给人一种庄严“仰止”的感觉。清雍正年间(1723年),九世裔孙吴国泰率族人,历时5年建成,起名为“国泰楼”。古碉楼占地逾1千平方,楼高六层,宽度相当于农村一连五间房子并排的长度;碉楼的四个墙角,建有相连的附楼,每栋附楼前后突出一米多,左右伸出约三米。为防匪乱,碉楼四周布满枪炮眼。碉楼建好后,影响颇大,引得不少文人墨客、高官巨贾纷沓而至,寻墨探幽。

采风当天,当近距离接触和抚摸古碉楼时,我的手微微颤抖,仿佛让我回到三百年前那段烽火岁月,碉楼内,村民正依托坚固的碉楼,用枪炮、石头作武器,居高临下与凶残土匪殊死搏斗,喊杀声、枪炮声不绝于耳。

不过,当时光流过两三百年后,眼前的古碉楼已风光不再!四周墙体爬满不知名杂树杂草;碉楼顶部,几棵寄生榕正长势喜人,气根从楼顶延伸至地面。由于年久失修,加上风雨侵蚀,楼内瓦木崩塌,绣画斑驳,有的墙体被风雨侵蚀,有的墙砖已悄然脱落……历经风雨飘摇,古碉楼仿佛在诉说吴姓族裔辉煌的过去,又仿佛向游客发出无力求救……

在祠堂和碉楼两旁,还保留着近十座两百多年的古建筑群。部分房屋由于年久失修,破旧不堪,满目皆残垣败瓦。村子西侧有口古井,井口用两块花岗岩围住,上面架起一个手动抽水泵。四百多年来,无论井水再多或遭遇干旱,却从不漫出井边或见底,堪称一绝。不远处的湾角村,还有一幢叫“香仕楼”的古碉楼,虽基底尚固,气势巍峨,但也落得与“国泰楼”同样的窘况……

几百年来,迁至湖边村的吴姓后人,秉承“耕读传家,礼以行事”的祖训,一代代优秀学子走出偏僻山村,走向广阔新天地,成为各领域佼佼者,成为社会栋梁之材。

碉楼今安在,斯人已远矣。可喜的是,湖边村公祠及古碉楼等整体规划已完成,修缮工作择日铺开……我仿佛看到,在新一轮乡村振兴建设大潮中,昔日繁荣的湖边村,将会以另一种方式呈现我们眼前……

作者简介:阳江市作协理事、江城区作协副主席兼秘书长;1998年12月开始发表文学作品,也写散文及评论、也写小小说和编剧,还偶尔获奖。

◆中山日报报业集团新媒体中心

◆编辑:徐向东

◆二审:韦多加

◆三审:魏礼军

◆素材来源:中山日报