△米朵读奥地利暖心绘本

![]()

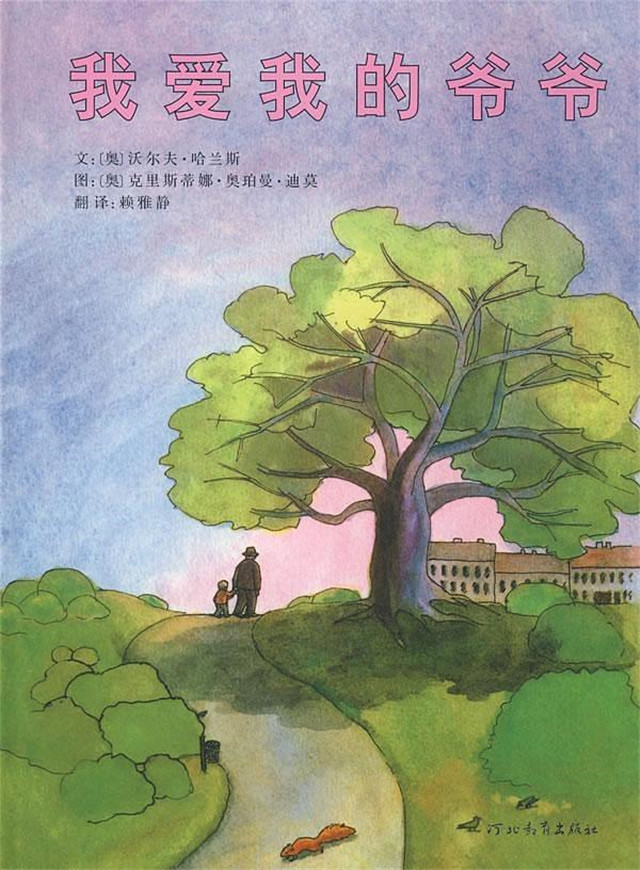

文/(奥)哈兰斯 图/(奥)迪莫

生命的轮回犹如四季的流转,而童年与晚年,作为人生的两端,犹如春与冬,这么远,却又那么近。

日本深层心理学家河合隼雄在《孩子的宇宙》中如此描述老人与孩童的关系:“老人与孩子有着不可思议的亲近性。孩子来自另一个世界,而老人马上就要去另一个世界了。两者都是与另一个世界相近在这一点上是相同的。在青年和壮年忙着这个世界上的事情时,老人和孩子被这种不可思议的亲近性连接在一起,互相庇护,彼此共鸣。”

由哈兰斯与迪莫共同创作的奥地利绘本《我爱我的爷爷》便以孩童的眼光,讲述了一段真挚的祖孙情谊。该作品一举获得了1982年的奥地利青少年图书奖、维也纳少儿图书奖和维也纳插画奖,至今已被译成12种语言。

大手牵小手的温情

乡下的爷爷来到城里,与孩子们共度了一段温馨时光。封面选用的是“我”和爷爷在公园散步的大场景。满天霞光映衬着祖孙两人小小的背影。虽是黄昏时分,却无颓然之景,静谧中涌动着勃勃的生机:公园里绿毯如茵,一棵大树枝繁叶茂,一只松鼠恰好跑过园道,两只小鸟正在觅食。不远处的房子,可是他们温暖的家?

在爷爷的孙子“我” 的眼中,“好多我们不能做的事,爷爷做都没关系。”尽管彼此之间的生活习惯存在差异,这一家人却能相互包容与理解。“我”更是对爷爷的老人味、假牙,以及擤鼻涕的方式充满好奇,对爷爷灵巧能干的双手崇拜不已。敏感的孩子也察觉到爷爷对城里生活的不适应。他体贴地在过马路时握紧爷爷的手、在逛超市的时候做爷爷的小向导。故事在生活细节中诠释着“我”对爷爷的爱。爷爷临走留给家人的钱,则显出这位老人的朴实善良和对后辈的疼爱。

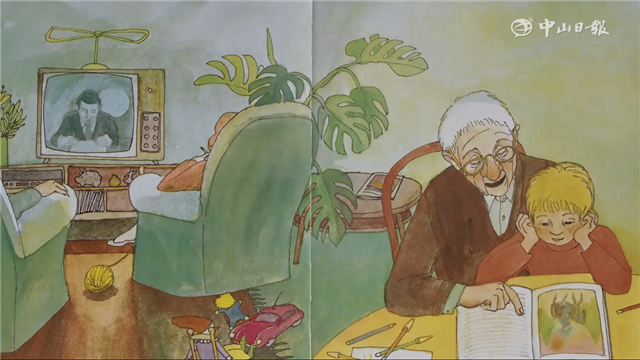

作者特别以跨版大图展现了爷爷给“我”念故事的温馨情景。此时,爸爸妈妈缩在沙发里看电视,孩子与老人则沉浸在图画书的美妙世界。日本纪实文学作家、《绘本之力》的作者之一柳田邦男说过:人生有三个阶段要去读绘本。第一个阶段是童年,第二个阶段是初为父母时与孩子一起读,最后一个阶段是人生过半回首人生的时候。这幅亲子共读的画面,正体现着童年与老年读者在绘本阅读上的心心相印。

从容迎向生命的寒冬

柳田邦男之所以提倡“大人也要读绘本”,与他的个人经历密不可分。中年丧子的他正是在图画书的治愈下,重拾了对生活的信心。他希望能让更多身处困境的人们感受到这样的绘本力量。而在我看来,《我爱我的爷爷》除了讲述代际之间的相互理解与关心,同样也体现着对生命意义的积极思考。

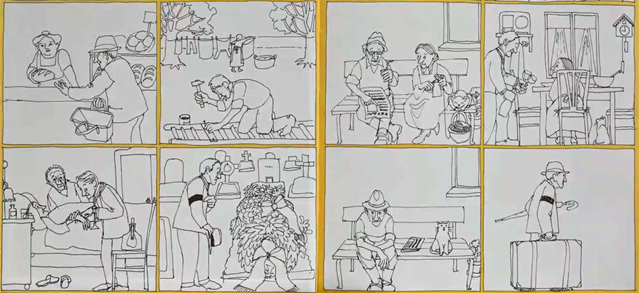

绘本在前后环衬不似主体内容用柔和明亮的水彩呈现,而是以黑白速写交代了其中的前因后果。这些“连环画”内涵丰富。细心的读者会发现,前后环衬之间的画面存在着微妙的对应。原来,爷爷本来和奶奶在乡下过着相濡以沫的日子,无奈奶奶先走了一步,从而引发爷爷去城里投奔儿子一家的故事。而当爷爷再次回到乡下后,他的生活方式与往昔并无二样,一个人将生活打理得井井有条,不同的是最后的结局,与前环衬中悲伤离家的他不同,最后是孩子们来乡下看望爷爷,一家人再次团圆。

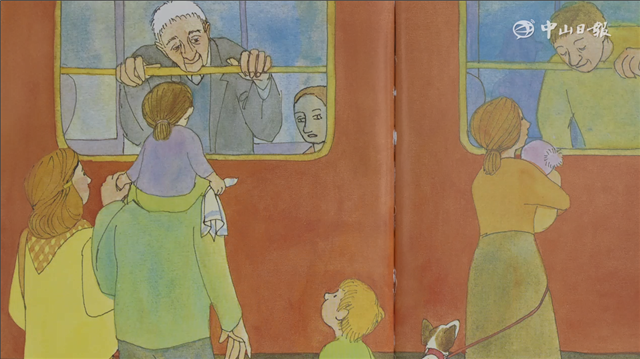

△送爷爷的画面……“火车开动了,我忍不住哭了起来。爷爷,我希望您很快再来,我很爱您!” 从画面中,读者看不到“我”的泪水,只见爷爷一脸慈爱地看着孩子。

可以试想,孩子们走后,爷爷又将独自生活。既然一家人相处得还算愉快,爷爷为何还是选择孤独终老?我那年仅六岁的孩子的观点是:因为爷爷想回到自己的家里,而儿子的家终究不是他自己的家。这让我想起前不久所看的艺术纪录片《掬水月在手》中,古典诗词研究学者叶嘉莹谈到,生命是孤独而寒冷的。置身于人生的冬季,爷爷对此想必体会更深。在城里生活时,爷爷常站在窗边发呆,只留给大家一个沉默的背影。那种面对所爱也无法表述的孤独,并非只是出于对亡妻的怀念,也有一种在陌生环境中无所适从的茫然,以及对生命老去、死神将至的无奈......每个人都是一个独立的个体,我们渴望被了解,但事实上,人的内心总有一个隐蔽的角落,不为旁人所发现。

批评家别林斯基认为,好的文学,当“写出人生难言的奥秘。” 故事对爷爷的人生观做了适当的留白。但从后环衬的图像中,我们不难感受到,爷爷最终是以一种从容、平静的心态迎向了生命的寒冬。

米朵:保持童心,学做小孩~

*本篇视频为绘本内容选读,仅用于图书推介。

本文内容未经授权不得部分或全部转载。

欢迎个人分享至朋友圈。图书版权归原作者所有。

◆中山日报报业集团新媒体中心

◆栏目统筹:阿占

◆主持:米朵

◆文+/廖薇

◆视频摄制:易承乐

◆编辑:詹琪琳

◆二审:张鹏

◆三审:魏礼军

◆素材来源:中山日报