2025年2月5日,广东聚焦“建设现代化产业体系”主题,再次召开全省高质量发展大会。“新春第一会”,吹响了奋进争先的号角。坚持制造业当家大力发展实体经济,坚持以新质生产力提升发展质量的中山,已阔步前行。

一组组可喜的数据显示,中山有信心、有能力在广东高质量发展爬坡过坎的重大关口奋发作为。中山GDP已站上4000亿元新台阶,工业投资连续29个月保持两位数增长,招商引资签约项目投资额连续两年突破千亿元。2024年,工业投资较2021年翻一番,工业投资占固定资产投资比提升至44.8%,总量和占比均创历史新高。中山入选国家中小企业数字化转型城市试点,规上企业数字化转型覆盖率达76.56%,列全省前茅……

紧抓珠江口东西两岸加速融合发展重大机遇,中山正以改革开路,破立结合,系统谋划,以“工改”拓路连片布局十大主题产业园,以打造“新十大舰队”引领高质量发展,以数字化智能化赋能传统产业链式升级,以区域融合发展加速战略性新兴产业和未来产业布局,全面提升产业体系现代化水平,奋力挺起现代化建设的“产业脊梁”。

龙头引领,“新十大舰队”起航

向新质生产力要发展,中山“新十大舰队”领军企业正用行动交出“答卷”。

2024年,作为“新十大舰队”领军企业代表的明阳新能源投资控股集团有限公司,凭借在“海上风电安全高效开发成套技术和装备及产业化”项目中作出的贡献,获得2023年度国家科学技术进步奖一等奖,实现了我市在该奖项上“零”的突破。在摘得科技桂冠荣誉同时,明阳不断攻克行业前沿,实现了多个“全球第一”——其全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”在广东阳江正式投运;全球首台30兆瓦级纯氢燃气轮机“木星一号”首次整机试验性点火取得成功。

沿着智能化、绿色化、融合化方向发展,领军企业紧抓新一轮科技革命和产业变革机遇实现焕新。

春节前夕,TCL中山基地传来产值首次突破200亿元大关的喜讯,企业空调年产销量也迈上2000万台的新台阶。TCL空调是中山“新十大舰队”的领军企业代表之一,产品远销160余个国家和地区。得益于中山“工改”政策,TCL空调投资超亿元建设现代化的生产线和办公大楼,突破产能瓶颈,同时在数字化转型浪潮中投资建设“6+1”工业互联网平台,实现了降本增效、提质增效,核心竞争力与经济效益得到显著提升。

抢占产业制高点的还有中山榄菊日化实业有限公司,在小榄投资4.5亿元建设全行业首个智慧工厂,被国家工信部授予“绿色工厂”。金鼎智造新建产业园,规划布局数字化工厂,推动企业向集研发、设计、生产和供应链管理于一体的服装智能制造企业转型发展。威力电器借助中山“工改”契机,实现增资扩产,2024年业绩突破43亿元大关,同比增长超过22%。华帝股份、长虹等一批企业也通过“工改”实现增资扩产,向智慧工厂园区转型升级。

中山是产业链配套最完整、最便捷的湾区城市之一,已培育了智能家电、新一代信息技术、高端装备3个千亿级产业集群。为培育更多制造业龙头骨干企业,中山市出台《中山市促进制造业龙头骨干企业加快发展政策措施》,截至目前已认定龙头骨干企业24家,入库培育企业5家。

有此基础,中山集中优势资源,以新能源、生物医药、新一代信息技术、智能家电四大产业为引领,联动高端装备、光电光学、灯饰照明、中山美居、现代农业与食品、现代时尚等现代化产业集群,形成“4+6”“新十大舰队”产业集群,夯实中山制造业家底,领航中山制造业高质量发展。

R&D刷新纪录,企业创新劲头足

毗邻深圳-香港-广州创新集群,中山在粤港澳大湾区协同创新圈中的区位优势越来越明显,科技创新成为中山产业发展的“潜力板”,企业创新主动性和能动性正在增强。

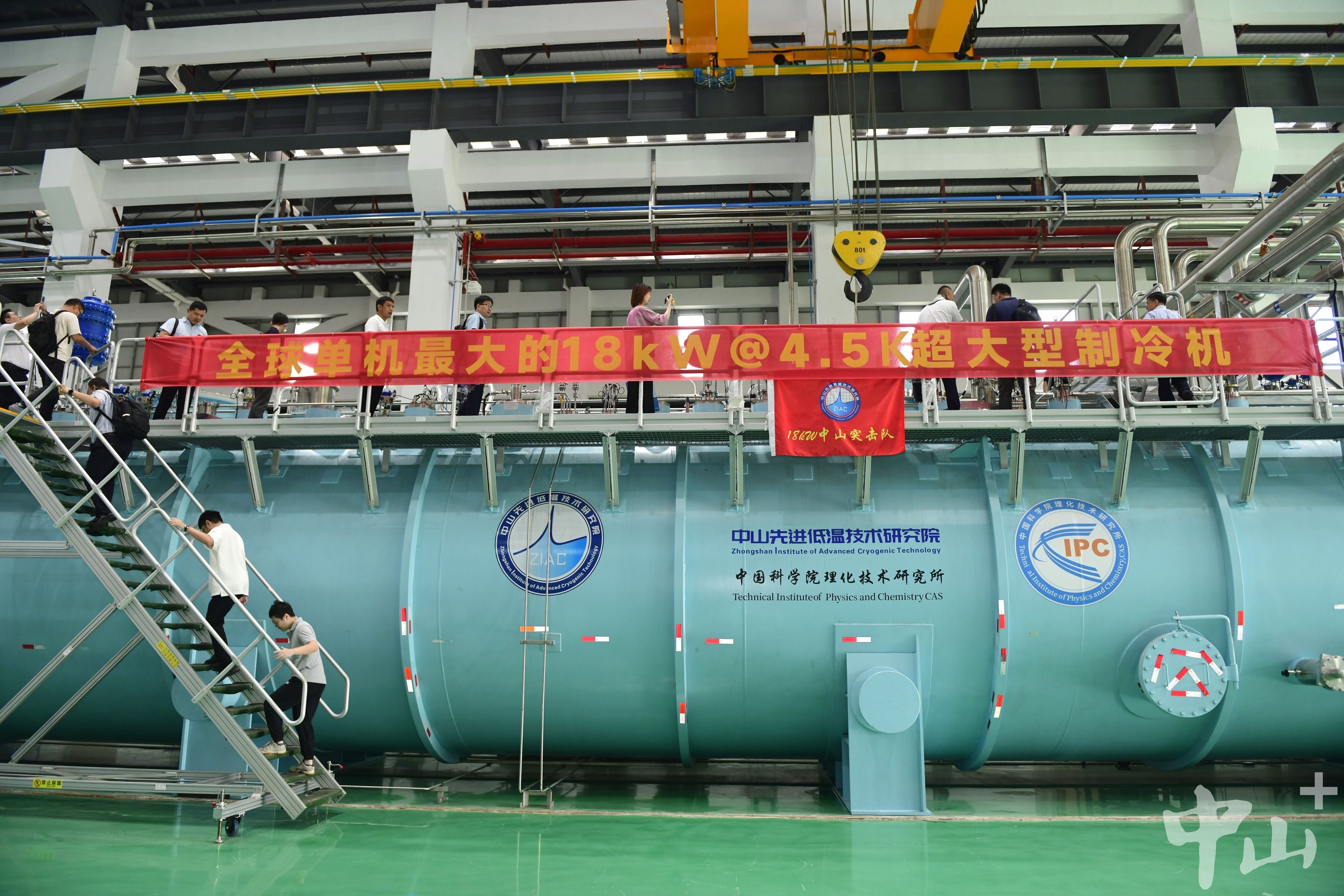

2024年7月,中山先进低温技术研究院正式开园,成为全国乃至全球开展大型低温系统工程集成和测试研究实力最强的科研机构之一。研究院成立以来,已先后参与承担国家重点研发计划“氢能技术”等多项国家项目,完成国内首台套5吨/天氢液化器研制,实现了大型氢液化系统的全国产化。中山先进低温技术研究院低温系统应用研究中心副主任任志文表示,在中山支持下,中山科技创新园将建设液氢基地,打造成为国内第一家民用液氢试验基地,正式投产后更有望创造千亿级市场规模,带动上下游产业链协同发展,为中山乃至粤港澳大湾区的经济发展带来新机遇。

2024年底市统计局正式发布《2023年中山市科技经费投入公报》显示,中山在2023年的研究与试验发展(以下简称R&D)经费达127.17亿元,比上年增加26.51亿元,同比增长26.3%。同时,R&D经费投入强度(与全市地区生产总值之比)也提升至3.30%,比上年增加0.5个百分点,刷新了历史纪录。其中,中山科研机构在R&D经费投入上,同比增长率高达98.8%,这一增长速度,充分展现了中山在搭建科创平台、优化创新生态上的显著成效。如中山先进低温技术研究院、中科中山药物创新研究院、长春理工大学中山研究院等为代表的重大科创平台,均取得了突破性的科研成果,在孵化高新技术企业、培育高端人才、落地高端项目方面,发挥了重要作用。

企业作为创新的主体,是科技创新的绝对主力。《2023年中山市科技经费投入公报》显示,中山各类企业R&D经费支出116.43亿元,同比增长22.7%,占全社会经费比重超90%。以中山专精特新企业为例,近年来,中山市委、市政府从财政支持、科技创新、数智化改造、市场开拓等方面全维度支持专精特新企业发展。最新公布的第六批专精特新“小巨人”企业中,中山就有14家企业新晋上榜,创下历年认定数量最好成绩。这些企业,主要分布在光电信息、高端装备、新材料、船舶与海洋工程装备等多个新兴产业领域,在各自细分领域都有较强创新能力和卓越表现。目前,中山拥有在有效期内的创新型中小企业1506家、专精特新中小企业771家、“小巨人”企业42家。这些企业在细分领域表现突出,把“一米宽”的领域做到“百米深”,在推进中山构建现代化产业体系发挥着重要作用。

通过构建全过程创新链,强化企业科技创新主体地位,营造良好的创新生态,中山在产业科技互促双强方面取得了显著成效。2024年,中山共有7项科技成果荣获国家、省科技奖,其中不乏一等奖项目,取得了历史最好成绩。汉邦激光、德华芯片、福昆航空等企业成功获得3项省级重大科技专项立项,覆盖“芯片设计与制造”“精密仪器与设备”“低空经济”等重点产业领域,立项经费4500万元,年立项数量创新高。

随着珠江口东西两岸创新资源加速流通,中山必将在科技创新的道路上越走越宽,为未来的可持续增长注入更加强劲的动力。

“链式”改造,产业集群向智变革

加快传统制造业转型升级,关乎现代化产业体系建设全局。近年来,中山通过促进数字技术和实体经济深度融合,加快在传统产业形成新质生产力。

2022年,《中山市推进制造业数字化智能化转型发展若干政策措施》(中府〔2022〕1号)出台,全市首期至少投入50亿元,支持制造业数字化智能化改造升级,并相继出台标杆示范、平台赋能、贷款贴息等配套政策措施。中山先后推动纬创资通建成世界“灯塔工厂”,完美入选工信部工业互联网试点示范,铧禧科技的泛家居工业互联网二级节点标识解析平台入选工信部工业互联网安全深度行活动典型案例。

目前,全市拥有世界级“灯塔工厂”1个,智能制造试点示范市级以上项目86个,其中省级以上29个、国家级2个,建设31个省级工业互联网标杆示范项目。在市级标杆示范方面,中山通过制定政策支持行业龙头骨干企业建设市级示范工厂、示范车间、工业互联网标杆示范项目,已认定和奖励纬创资通、达能、中荣印刷等18家数字化智能化示范工厂,奥马冰箱等27个示范车间,TCL智能暖通等20个工业互联网标杆示范项目。通过标杆带动,以点带面推动广大中小企业数字化转型,累计带动1万多家企业上云用平台,逐步形成了示范效应。

2024年,中山以智能家居行业入选国家中小企业数字化转型城市试点。以“智能家居”为切入点,中山正在撬动占据集群最大比例的中小微企业改起来,力争实现“链式”转型,推动产业链、供应链优化升级。围绕产业集群行业共性与企业个性需求,中山通过加强服务供给,支撑企业数字化转型。我市通过全国范围遴选6家数字化牵引单位及68家生态单位,入库256个数字化产品、服务及解决方案;5家国家智库单位已成为我市综合型服务机构;企业全生命周期公共服务平台体系也在不断完善,为中小企业数字化转型过程提供指导;此外,还开展数字化智能化项目贷款(“数字贷”)全额贴息,降低企业数字化转型成本。

截至2024年,中山已累计推动3811家规上工业企业数字化转型,规上企业数字化转型覆盖率已达76.56%,覆盖率排在全省前茅。全市亿元以上企业基本实现数字化转型。在国家级试点的建设的机遇下,中山产业集群数字化转型必将能向“新”而行。

融合发展,产业格局面貌一新

深中通道通车,珠江口东西两岸一体化融合发展正在加速,为中山全面优化升级产业体系,提供了千载难逢的机遇。

与深圳前海一桥之隔的翠亨新区,生物医药与健康产业创新生态已然形成,越来越多的人才团队在此找到科研“乐土”,实现成果转化。在中科中山药物创新研究院,常务副院长丁侃透露,自建院以来,该机构已组建了49个领军人才团队,博士后工作站在站人数40人。“建院至今,我们在新靶标、新机制、新技术等方面产出了一批原创成果,已经有3项新药与新药研发头部企业合作完成成果转化。”2024年该机构还成立了大湾区新药发现国际研究中心,与新加坡科技研究局旗下分子与细胞生物学研究所合作,提升中医药国际科技研发合作水平。在广东暨安特博生物科技有限公司,董事长、创始人兼首席科学家,暨南大学医学部生物医学转化研究院教授尹芝南表示,进驻翠亨新区3年多来,企业已有4款产品上市销售,多款在研产品也即将上市销售,公司正加快将研发新成果转化为面向市场的产品,填补相关领域的市场空白。在安信通产业园,澳门科技大学创新工程学院教授韩子天团队成功开发的“中医药机器人”已正式落地,预计2025年将全面投入运营,为未来中医药社区化、国际化打下基础。

作为中山科技创新发展的主引擎之一,翠亨新区正积极对接优质科技、产业和创新资源,加速建设科技创新重大平台,打造湾区西岸的创新高地;目前,已建成中科中山药物创新研究院、中山生命科学园、西湾国家重大仪器科学园、中山软件园(翠亨新区)、湾区未来科技城、康方湾区科技园、中广核中山科研基地等重大科创平台及科技产业园,集聚明阳电气、大洋电机、康方生物、江波龙、中科富海等一批创新标杆企业。仅深中通道通车半年来,翠亨新区就已签约落地项目超20个,投资额超50亿元。“深圳总部+中山基地”“深圳研发+中山制造”“深圳链主+中山配套”也正在变成现实图景。

结合村镇低效工业园升级改造腾出的广阔产业空间,中山积极谋划大产业平台,加快大型产业集聚区建设,连片布局十大主题产业园,用高品质产业空间支撑带动中山经济高质量发展。“工改”三年,中山通过村镇低效工业园升级改造,累计拆除整理低效工业用地超4.6万亩,项目容积率从改造前的不足0.6提高到3.0以上,推动“商住转工”超万亩,助力十大万亩级现代主题产业园整备土地超2万亩。当前,中山正在建设深中合作创新区、翠亨科创产业园、岐江新城智慧港、健康医药产业园、半导体产业园、高端显示产业园、新能源产业园、智能家居产业园、智能家电产业园和新材料产业园“十大主题产业园”,积极对接省重点产业集群和深圳产业集群,集中优势资源打造“新十大舰队”。

土地一新万象新,比亚迪、彩迅电子等一批深圳链主企业落户中山增资扩产,三花新能源汽车热管理零配件生产基地项目正如火如荼开展建设;欧普照明、建华控股集团等龙头企业纷纷“回家”。2024年,我市新增广东板芙经济开发区、广东中山岐江新城经济开发区、中山南朗产业园、中山三乡产业园4个省级产业平台,全市省级及以上产业平台达到7个。

一手开展村镇低效工业园升级改造,一手跨镇街连片布局现代产业平台,中山“破立结合”,踏平坎坷成大道,正走出一条全面提升产业体系现代化水平的新路,并同步推动农业现代化建设和服务业现代化建设,让产城格局面貌新起来。

编辑 曾嘉慧 二审 魏静文 三审 陈慧