从德国“双元制”课堂的深度浸润,到中山市中等专业学校(以下简称“中山中专”)实训场地的躬身实践,一场关于职业教育核心竞争力的探索正在进行。

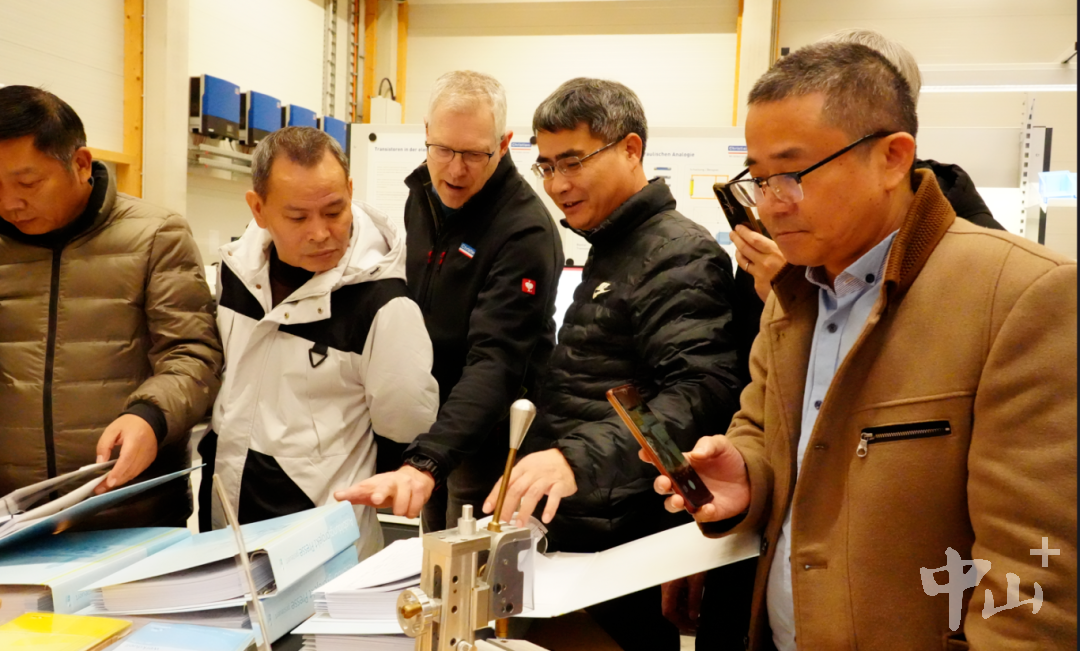

2024年底,作为广东省高水平中职校长赴德国“双元制”职教模式专题培训团的成员,中山中专党委书记龙卫平亲身体验了德国职业教育的精髓。回国后,面对国内职教素养培育“理念先行,方法滞后”的普遍困境,他带领团队将德国启示本土化,创新性提出并深入实践“归位教育”——一套以“四重归位”为路径、将抽象职业素养转化为可量化、可落地行为准则的育人新范式。

这把看似微末的“破壁之刃”,如何劈开理念与实践的鸿沟,为锻造新时代高素质技术技能人才筑基?近日,记者专访了这位深耕职教多年的名校长,解码“四重归位育人”理念的内涵与实践。

人物介绍:龙卫平

中国首届职业院校教学名师,广东省“双师型”名校长工作室主持人、广东省中职名教师工作室主持人。新时代职业学校名校长培养对象,广东省特级教师。

德国启示:顶尖产品源于一线“习惯”

记者:龙书记,最近在学校的大型活动和外校教师来校调研中,您都在讲德国学习之旅的心得体会,提到德国制造的精湛技艺。在您看来,它们成功的关键因素是什么?这对我国现代职业教育有什么直接启发?

龙卫平:德国制造的“秘密”,其实就藏在生产线上一线工人的工作细节里。比如,工人拧紧螺栓的精准力道、对工具归位的本能习惯,都体现了他们精益求精的工匠素养。这让我深刻体会到:顶尖产品背后,是顶尖的职业素养。德国“双元制”成功的关键,就是把这些素养实实在在地“练”出来了。

在现代职业教育中,培养高素质技术技能人才是核心目标,而职业素养作为高素质人才的重要组成部分,其培养方式至关重要。但目前,我们的职业教育素养培育存在“理念先行,方法滞后”的问题,大多数中职学校还停留在“纸上谈兵”的理论层面,缺乏像德国那样能落地、能操作、能量化的落地方法。这就是最大的启发,也是我们要解决的痛点。

破题之法:从“好习惯”到“好素养”

记者:为了解决这个落地问题,中山中专创新提出了“归位教育”。这个名字很有意思,能通俗解释一下它的具体含义吗?具体怎么“归位”?

龙卫平:“归位教育”,简单说,就是从培养“好习惯”入手,最终养成“好素养”。我们认为,职业素养不是空喊口号,得从日常行为抓起。我校创新提出并探索实施的“归位教育”,以“四重归位”为路径,从环境卫生(垃圾)、空间管理(物品)、时间管理、情绪管理(心灵)四个方面入手,做到物品归位不凌乱(不杂乱)、垃圾归位不脏乱(不污染)、时间归位不忙乱(不浪费)、心灵归位不躁乱(不浮躁)。归位教育是一个从行为规范到素养内化的过程,也是一个从校园习惯到职业素养变现的过程,能为学生未来职业以及职业发展奠定坚实基础。

“垃圾归位”:种下环保责任的种子

记者:“垃圾归位”听着是小事,具体怎么做?学校在这方面有哪些具体实践和成效?

龙卫平:小事不小!我们充分利用学校的各种场地,像运动场地、课外活动场地、公共场地等,以及各种场室,如宿舍、饭堂、会场、课室、电脑室和其他实训场室,作为育人载体。实行“人走场净”责任制,要求学生离开场室时保持室内整洁干净;开展“弯腰行动”,鼓励学生在校园内捡起废旧瓶或包装盒,将产生的垃圾带走或看见遗弃的垃圾就捡起,保持校园洁净。这种“垃圾归位”的行为,不仅让校园环境整洁美观,还培养了学生的环保意识,将“环境零污染”意识深植于心。这正是企业所需的环保素养、卫生素养,也是落实企业6S管理中“清理、清扫”的重要素养。通过这样的教育,学生逐渐养成了良好的卫生习惯,增强了对环境卫生的责任感,形成了整洁干净的品质。

“物品归位”:练就规范秩序“本能”

记者:“物品归位”在实训中很关键,你们是如何开展这方面教育的,又取得了怎样的效果?

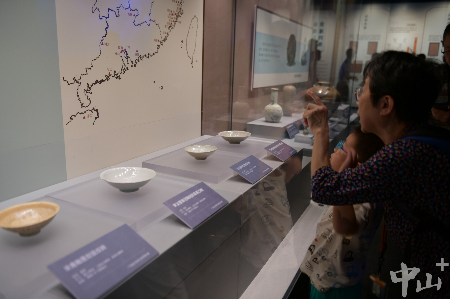

龙卫平:对于物品归位,我们充分利用学校场室的各类物品,如教室的桌椅台凳、书本,宿舍的生活用品,实训室的各种设备和工量用具,饭堂的餐具等作为育人载体。实行场室“物品归位打卡”行动,要求学生课后把教室桌椅和书本摆放整齐,电脑室桌椅和键盘鼠标摆放整齐,离开宿舍把床上被子和其他生活日用品收拾整齐,用餐后把餐盒、勺子筷子分类归位等。同时,在实训场室实行“工具墙管理模式”,要求工具归类上墙,每件工具贴有定位标识,学生用后清洁并归还原位,保持工具整洁有序。这种“物品归位”的行为,让场室规范整洁,培养了学生的责任感和秩序感,提升了空间管理能力。当“用完必归原处”成为本能反应时,企业梦寐以求的“规范意识”就自然生成了,这也是企业所需的规范素养、整理素养。好习惯带到企业,就是竞争力。

“时间归位”:扣紧效率与责任的发条

记者: “时间归位”是归位教育的关键环节,学校在这方面有哪些举措?

龙卫平:时间归位方面,我们从守时和用时两个方面入手。在守时方面,利用学生作息时间表合理安排时间,强调什么时间做什么事,比如早读做早读的事、上课做上课的事,实行时间管理预警机制,杜绝时间颠倒。在用时方面,要求学生有计划、有条理地安排学习,突出时间观念和效率。这种“时间归位”的行为,培养了学生的时间管理意识,提升了他们的效率和责任感,使他们能适应现代企业快节奏的工作。这也是企业所需的时间观念、守时意识。

“心灵归位”:三步法练就抗压“定力”

记者:“心灵归位”听起来有点抽象,怎么让学生理解和做到?

龙卫平:在心灵归位方面,我们要求学生保持良好的心情,不焦虑、不浮躁、不生气、不压抑。遇到挫折或冲突时,别让“火气”控制大脑,要保持冷静和理性,避免急躁和冲动。学校还定期开展心理健康讲座和辅导活动,模拟客户投诉刁难的场景,教学生“一吸(深呼吸)、二想(换位思考)、三应对(理性处理)”。目标是让他们在压力下也能保持冷静、专注。这种“心灵归位”行为,让学生在未来遇到困难或挑战时,能不急不躁、淡定从容、大气大方地应对,这正是企业需要的抗压素养、从容素养。

铸魂之道:素养培育照亮工匠征途

记者:您怎么看待“归位教育”的价值,它对未来职业教育的发展意味着什么?

龙卫平:德国工匠靠分毫精度征服世界,我们中国职教,就用“归位教育”来锻造新时代工匠的灵魂。“四重归位”看着简单,好像只是管管垃圾、摆摆东西、卡卡时间、稳稳心情,但它像素养培育的破壁之刃,它劈开了理念与实践的鸿沟,它把以前觉得“虚”的职业素养,变成了每天能练、能看、能评的具体行为,让素养培养真正落了地。它让“责任心”体现在“归位的扳手”上,“工匠精神”显现在“整洁的工位”上,素养从“行为习惯”开始,最终内化为“职业品质”。我们希望通过“归位教育”的实践,探索出一条可复制、可推广的路径,为培养支撑中国制造的高素质技术技能人才贡献力量。

编辑 杨健 二审 王帆 三审 苏小红